Лирика как род литературы

Лирика по своему происхождению близка музыке, потому что истоки ее восходят к песне. Само название этого литературного рода обязано музыкальному инструменту - лире.

В отличие от эпоса, лирика обращена прежде всего к сознанию человека и обладает особыми возможностями непосредственного проникновения в его внутренний мир. Такая направленность в глубины человеческой души возможна благодаря лирическому герою. Это литературоведческое понятие вошло в научный обиход благодаря Ю.Н. Тынянову. Лирический герой настолько близок автору по мироощущению, жизненному опыту, эмоциональным состояниям, что может и не отличаться от него. В своей основе лирика автопсихологична, то есть отражает внутренний мир самого автора. Но лирическое «я» не может абсолютного совпадать с биографическим автором уже потому, что автор переживает реальные, живые эмоции, а в сознании лирического героя эти эмоции художественно трансформируются и перевоплощаются.

Стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» отражает две встречи поэта с А.П. Керн: в 1819 и в 1825 годах. Керн была предметом недолгого, но сильного чувства Пушкина. Однако ни реальный облик А.П. Керн не вязался с образцом «гения чистой красоты», ни действительная жизнь поэта за шесть лет (с 1819 по 1825 гг.) не имеют почти ничего общего с той поэтической историей любви, которая стала своего рода художественной имитацией действительности.

Сила творческого воображения позволяет поэту не только заново истолковать свои мысли и чувства, но и перевоплощаться в других персонажей. Такой артистизм – характерная черта творчества большого поэта.

Лирику, воплощающую полностью вымышленные переживания и размышления, принято называть ролевой. В стихотворениях «Черная шаль» Пушкина, «Бородино» Лермонтова, «Еду ли ночью по улице темной…» Некрасова, «Я убит подо Ржевом» Твардовского и многих других герой не совпадает с автором. В стихотворении «Черная шаль» (подзаголовок «Молдавская песня»), сюжет «жестокого» романса с любовью, ревностью, «неверной девой» и двойным убийством и выразительная стилизация – все указывает на ролевой характер персонажа:

Безглавое тело я долго топтал,

И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моленья… Текущую кровь…

Погибла гречанка, погибла любовь!

С главы ее мертвой сняв черную шаль,

Отер я безмолвно кровавую сталь.

Протеизм лирического героя стихотворений Лермонтова охватывает широкий диапазон от героя «нынешнего племени» до простого солдата, участника Бородинского сражения:

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Лирический герой стихотворений Некрасова так близко к себе принимает все невзгоды человека из народа, что не может отделить его от себя. Перевоплощение в персонажа городских низов или крестьянина для Некрасова, как ни для кого, органично:

Скромна моя хозяюшка

Наталья Патрикеевна

Воды не замутит!

Да с ней беда случилася,

Как лето жил я в Питере…

Сама сказала, глупая,

Типун ей на язык!

И автопсихологическая и, тем более, ролевая лирика позволяют понять, сколько творческого озарения и труда требуется поэту, чтобы превратить непосредственную жизненную эмоцию в лирически выраженное переживание.

Лирика тяготеет к камерным художественным формам, однако стихотворения и лирические поэмы могут обладать и немалым объемом и широким художественным охватом (историческая элегия Батюшкова «Умирающий Тасс», поэмы Пушкина «Кавказский пленник», Маяковского «Про это», Ахматовой «Поэма без героя»).

Хотя поэзия и может быть обращена к явлениям внешнего мира, но именно внутренний мир лирического героя составляет основу рассматриваемого рода литературы. Характеристика сознания поэта во всей полноте отражается в основных разновидностях поэтических форм: медитативной и изобразительной лирике. Г.Н. Поспелов выделял две грани медитативного начала в поэзии: рефлексивные лирические медитации, обращенные в глубину сознания субъекта и медитации, направленные на явления бытия.

В интравертированной медитативной лирике поэт особенно непосредственно и близко подходит к своему внутреннему миру («Я вас любил…» А.С. Пушкина, «И скучно, и грустно…» М.Ю. Лермонтова, «Последняя любовь» А.П. Тютчева, «Не жалею, не зову, не плачу…» С. Есенина). В экстравертированных медитациях могут быть выражены эмоциональные обобщения, касающиеся и бытия в широком философском смысле, и частной человеческой жизни.

В философской лирике Пушкина эти стороны бытия, как правило, сближены. В «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830), или стихотворении «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» (1834) размышления о смысле жизни и ходе времени не носят отвлеченного характера, а сопрягаются с частной обыденной жизнью и судьбой лирического героя. В стихотворении 1830 года бытийные интонации провоцируются обычной ситуацией бессонницы:

Мне не спится, нет огня;

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня.

В стихотворении «Пора мой друг, пора!..» аспекты бытия и частной жизни и не разделены, и разграничены стилистически:

… Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

В сфере изобразительной лирики можно выделить две разновидности: описательную и повествовательную. В отличие от медитативной лирики, ей свойственно более опосредованное восприятие и отражение жизни.

Для описательной лирики художественной основой является мир природы и вещей, а также черты наружности человека. В классической лирике, как и в литературе в целом, предметные детали могут выполнять различные художественные функции. Основная из них, безусловно, психологическая: мир предметов призван преломлять в себе динамику переживаний лирического героя и согласовываться с ними. В стихотворении Пушкина 1829 года «Приметы» таким предметом является деталь небесного арсенала – месяц. Положению месяца справа или слева по пути лирического персонажа соответствует настроение лирического героя, игривое или грустное. Последнее четверостишие стихотворения содержит важную эстетическую рефлексию. Размышления лирического героя обращены к «приметам», но его можно истолковать и в более широком смысле, как рефлексию по поводу предметного мира поэзии:

Мечтанью вечному в тиши

Так предаемся мы, поэты;

Так суеверные приметы

Согласны с чувствами души.

Согласуя предметы с «чувствами души», Пушкин пишет такие стихотворения, как «Деревня», «Сожженное письмо», «Зимнее утро», «Осень». В стихотворении «Сожженное письмо», как и в лирике Пушкина в целом, эмоции лирического героя не отделены от предметного ряда, а совпадают, почти совмещаются с ним:

Уж пламя жадное листы твои приемлет…

Минуту!.. вспыхнули… пылают… легкий дым,

Виясь, теряется с молением моим.

Иной композиционный подход предпочтителен для Лермонтова, который тяготеет к размежеванию между художественными деталями и лирической медитацией («Ветка Палестины», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Листок»). В стихотворении «Поэт» (1838) в шести четверостишиях из одиннадцати представлены описание и история кинжала, который из боевого оружия превращается в «игрушку золотую». Предметная изобразительность обретает свою значимость во второй части стихотворения в размышлениях лирического героя о положении поэта в современной жизни. Конкретность и осязаемость изобразительно-описательного начала в стихотворении придает особую экспрессивность переживаниям лирического героя о судьбе поэта, схожей с историей кинжала:

Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк!

Иль никогда, на голос мщенья,

Из золота ножон не вырвешь свой клинок,

Покрытый ржавчиной презренья?..

Изобразительно-описательное начало особую художественную форму приобретает в лирике А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…» (1850) – одно из самых известных и характерных стихотворений поэта. Здесь детали пейзажа перемежаются с портретными:

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца

Ряд волшебных изменений

Милого лица…

Движение лирических эмоций создает атмосферу свидания в ходе времени: «ночные тени» исчезают вместе с зарей. Природа воспринимается лирическим героем в звуках и в цвете. Слуховые образы сконцентрированы в первом четверостишии:

Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Существование повествовательной лирики говорит о том, что между родами литературы не может быть непроходимых границ. В стихотворениях изобразительно-повествовательного характера поэты используют художественные приемы, которые являются прерогативой эпических произведений: повествовательное и событийное начала, наличие персонажей и их взаимодействие. Повествовательное начало проникает в русскую лирику, начиная с баллад В.А. Жуковского, в которых напряженный ход событий создается фантастическим и драматически насыщенным сюжетом. В балладе «Светлана» отражается атмосфера гаданий крестьянских девушек в ночь перед Крещением:

… За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили…

Светлана гадает перед зеркалом со свечой. Она хочет узнать, скоро ли вернется ее жених. В состоянии полусна перед ней проносятся разные образы: жених увозит ее с собой; в церкви его отпевают, но он поднимется. Однако все страхи остались во сне, и возвращением жениха завершается сюжет баллады.

В стихотворении А.С. Пушкина «Бесы» (1830) повествуется о поездке лирического героя, о его блужданиях ночью по степи во время снежной бури, но медитативный подтекст присутствует в нем от начала и до конца и сопровождает движение персонажа в пространстве и во времени:

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

Роль повествовательного начала в русской лирике усиливается в 1840-е годы в стихотворениях Н.А. Некрасова, связанных с «натуральной» школой.

В поэзии А. Блока элементы повествования присутствуют в стихотворениях «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», которые можно отнести к жанру лирической новеллы.

Лекция 10

Литературные жанры

Категория жанра на разных этапах развития словесного творчества обладала разными функциями. Для архаического типа сознания характерна неразмежеванность «художественных» и нехудожественных жанров. В качестве художественных жанров, как полагают авторы «Исторической поэтики» (1994), мог выступать текст, который предназначен для многократного дословного» воспроизведения. Ряд фольклорных жанров тесно связан с обрядами (свадебные, трудовые, календарные песни), другие жанры, такие как сказка, эпическая песнь, регламентированы не обрядом, а общественными ситуациями. Для архаической литературы характерно тяготение к многожанровости, к формированию синкретических сводов (индийские «Веды», «Авеста», «Библия»).

С VI1 – V1 вв. до н.э. в архаических литературах начинает складываться жанровый канон. Древнегреческие авторы сами представляют этот канон: Гомер – эпическую поэму, Эзоп – басню, Эсхил, Софокл и Эврипид – трагедию. В эпоху Возрождения формируется иной тип жанрового сознания. Не автор, а само литературное произведение воспринимается в форме жанра (С.Н. Брайтман. Историческая поэтика, 2001): читатель воспринимал именно поэму, оду, элегию или роман, а уже потом они были для него созданием того или иного автора.

Полностью разработанная и строго дифференцированная система жанров складывается лишь к XVIII веку. В средневековых литературах жанровые единства носят диффузный характер. Количество жанров разрастается от нескольких десятков (древнерусская литература) до 150 (китайская средневековая литература). В таких жанровых наборах фольклорные жанры дополняют литературные. Все жанры традиционалистского этапа развития литературы восходят к архаическим началам. Изначально элегия – это надгробный плач, идиллия – пастушеская песня, баллада входила в состав весенних игровых песен, новелла рождалась из анекдота. Только роман не обязан своим происхождением какому-либо отдельному жанру. Уже древнегреческий роман вбирает в себя почти все жанры античной литературы (эпос, драму, элегию и идиллию).

В процессе жанрообразования формируются и строгие жанровые формы (танка, хокку, газель, притча, новелла, басня), и свободные жанровые формы, например элегия. В европейских элегиях XVI – XVII вв. элегия может носить и любовный, и исторический, и торжественный характер. В XVIII веке устанавливается собственно элегическая ситуация: человек перед лицом времени и смерти. От обобщенности этих переживаний элегическая медитация переключается на индивидуальный внутренний мир лирического героя. На этом этапе развития литературы содержательная специфика элегии заключается в обнаружении внутренних коллизий между осознанностью зависимости человека от быстротекущего времени и эмоциональной попыткой ее преодолеть. Такой неустойчивый и обратимый переход от одного состояния к другому можно уловить в известной элегии Н.М. Карамзина «Меланхолия»:

О, Меланхолия! Нежнейший перелив

От скорби и тоски к утехам наслажденья!

Веселья нет еще, и нет уже мученья;

Отчаянье прошло… Но, слезы осушив,

Ты радостно на мир взглянуть не смеешь

И матери своей, печали, вид имеешь.

В процессе деканонизации жанров в классической литературе происходит их смешение и смещение жанровых границ. Жанровое сознание перестает быть исходным творческим импульсом для писателя. В элегии концентрируется контрастное сочетание скорби и радости. В стихотворении А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных (1829) размышления о смерти возникают в контекстах, которые не ассоциируются со смертью, а противоречат ей:

У пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

В конце стихотворения 1835 года «Вновь я посетил» элегическая тема смерти трансформируется в мотив бессмертия, обеспеченного беспрерывностью жизни природы и семьи в ее будущем.

В конце стихотворения 1835 года «Вновь я посетил» элегическая тема смерти трансформируется в мотив бессмертия, обеспеченного беспрерывностью жизни природы и семьи в ее будущем.

Специфическую черту «Фауста» Гёте и «Евгения Онегина» Пушкина составляет отношение разных жанров в рамках каждого произведения. Исследователи отмечают жанровый универсализм этих произведений. В «Фаусте» соединились мистерия, моралите, миракль, трагедия, эпическая поэма, драма (мещанская, историческая и философская), классическая комедия, фарс, маскарадное действие, волшебная опера, рыцарский роман. «Энциклопедией» жанров является и «Евгений Онегин». Роман по своей природе многожанровое образованием, он допускает включение в свой состав различных жанров, как художественных (вставные новеллы, лирические пьесы, поэмы, драматические сценки и т. п.), так и внехудожественных (бытовые, риторические, научные, религиозные и др.). Принципиально любой жанр может быть включен в конструкцию романа, и фактически очень трудно найти такой жанр, который не был бы когда-либо и кем-либо введен в роман. Существует группа жанров, которые играют в романах существенную конструктивную роль, а иногда прямо определяют собою структуру романного целого: исповедь, дневник, путешествие, биография, письмо.

В лирике могут сходиться как собственно лирические жанры (ода и элегия, романс и идиллия), так и лирические с лироэпическими: «Лорелея» Г. Гейне - баллада и элегия, «Анчар» Пушкина - баллада и притча. Возможны и еще более редкие сочетания жанров, принадлежащих к разным художественным системам - фольклорной и литературной, как в стихотворении Ф. Тютчева «Последняя любовь»:

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней...

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,

Лишь там, на западе, бродит сиянье, -

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность...

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность.

Здесь внутри каждой строфы звучат голоса разных жанров. Первые две строки в строфе — элегическое раздумье, две вторые — заклинание. Как элегия «Последняя любовь» восходит к жанровой идее признания зависимости человека от бега времени. Как заклинание стихотворение исходит из стремления управлять одушевленными силами бытия. Два видения мира, воплощенные в двух жанрах, диалогически соотносятся друг с другом как границы художественного целого: современное сознание говорит в элегии о безнадежности, а мифопоэтическое сознание пытается воздействовать на мир в заклинании.

На сочетании жанров строится композиция стихотворения А. Блока:

Май жестокий с белыми ночами!

Вечный стук в ворота: выходи!

Голубая дымка за плечами,

Неизвестность, гибель впереди!

Женщины с безумными очами,

С вечно смятой розой на груди!-

Пробудись! Пронзи меня мечами,

От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широким кругом

В хороводе пламенном пройти,

Пить вино, смеяться с милым другом

И венки узорные плести,

Раздарить цветы чужим подругам,

Страстью, грустью, счастьем изойти, -

Но достойней за тяжелым плугом

В свежих росах поутру идти!

Своеобразная форма этого стихотворения основана на отношении жанров. Каждая его строфа - особый жанр, признаки которого акцентированы, «театрализованы», разыграны. Первая строфа — «жестокий романс» с его «страстями», «гибелью», «ночами», «мечами» и романсовой «розой». Так же откровенно поданы и разыграны во второй строфе «общие места» идиллии: луг, широкий круг, хоровод, милый друг, цветы, узорные венки. Блок мыслит отношением жанров и тем самым драматизирует коллизию. Эти драматические отношения не сводятся к противопоставлению романса идиллии как недолжного - идеальной жизненной норме. Обе позиции у Блока четко разводятся и раскрываются друг перед другом. В этом, как и в других стихотворениях, Блок подхватывает городской и цыганский романс и делает его языком всенародной страсти. «Страстное» начало, проникает и в идиллию, по-новому ее окрашивая: хоровод становится «пламенным», а должное поведение — личностным и самозабвенным.

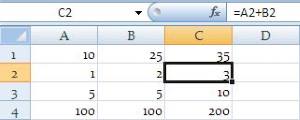

| |||

|

Благодаря трудам М.М. Бахтина роман — единственный из неканонических жанров если не досконально изученный, то осознанный в этом качестве. Он служит образцом в выработке общих принципов некоторых других неканонических жанров. Таким жанром является поэма, возникшая в конце XVIII — начале XIX в.

Благодаря трудам М.М. Бахтина роман — единственный из неканонических жанров если не досконально изученный, то осознанный в этом качестве. Он служит образцом в выработке общих принципов некоторых других неканонических жанров. Таким жанром является поэма, возникшая в конце XVIII — начале XIX в.

Источником жанра является эпическая поэма. Все значительное, что было создано после Вергилия в этой форме — суфийские поэмы, «Божественная комедия» Данте, поэмы Боярдо, Ариосто, Мильтона, не говоря уже о «Фаусте» Гёте, - было связано с ориентацией не только на поэму, но и на другие жанры.

Самые ранние неканонические поэмы обнаруживают явную связь с народной балладой («Кристабель» и «Сказание о старом мореходе» Кольриджа, «Мармион» и «Госпожа Озера» Вальтера Скотта. За этими поэмами-балладами следует (у Байрона, Виньи, Пушкина, Лермонтова) лироэпическая («байроническая», «романтическая») поэма, в которой при сохранении ориентации на балладу ближе становится связь с эпической поэмой. С балладой связаны такие особенности новой поэмы, как лирическое начало, сочетающееся с эпическим сюжетом и драматическим диалогом, внезапный зачин, отрывочность и недосказанность повествования, его тяготение к кульминационным точкам.

XX век отмечен своими формами неканонической поэмы, и прежде всего лирической поэмой (у Бальмонта, Блока, Аполлинера, Маяковского, Цветаевой). В ней может отсутствовать эпический сюжет, а героем становится лирическое «я». Эта форма тяготеет к лирическому циклу, и часто ее трудно отличить от него. Связь с эпической поэмой внешне сведена к минимуму, но она сохраняется. В XX в. складывается и лирический эпос: «Всеобщая песнь» П. Неруды, «Человеческая панорама» Н. Хикмета, «Середина века» В. Луговского.

Если эпическая поэма сохраняла свое структурное единообразие в разные эпохи и в разных культурных традициях (в фольклоре Востока и Запада, в Греции и Индии), то неканоническая поэма отмечается принципиальным разнообразием форм: поэма-баллада, лироэпическая, лирическая и лирический эпос — наиболее заметные из них.

Лекция 11

Жанр романа

Расцвет европейского романа происходит в Х1Х веке. Это такие вершины романного творчества, как «Красное и черное» и «Пармская обитель» Стендаля, «Отец Горио» и «Утраченные иллюзии» Бальзака. Однако не всегда жанровая форма романа соответствует ее жанровому содержанию. Большинство романов Бальзака - это «этюды о нравах», а роман Теккерея «Ярмарка тщеславия» обозначен автором как «роман без героя». Русский социально-философский роман XIX века формируется под воздействием существенных изменений в литературно-эстетическом сознании, как форма синкретическая. Романическое начало в «Евгении Онегине» Пушкина, «Герое нашего времени» Лермонтова и «Мертвых душах» Гоголя сочетается с нравоописательным и вырастает из поэмы, драмы или эпоса в результате сложного жанрового процесса.

Значимость романа заключается в том, что это первый неканонический жанр. Роман является мощным источником деканонизации всей литературы. В те эпохи, когда он становится ведущим жанром, вся литература бывает охвачена процессом становления и преобразования. Так было в некоторые периоды эллинизма, в эпоху позднего средневековья и Ренессанса, но особенно ярко проявилось со второй половины XVIII в. В эпоху господства романа все остальные жанры в большей или меньшей степени "романизируются": романизируется драма, (драма Ибсена, Гауптмана, вся натуралистическая драма), поэма ( "Чайльд Гарольд" и особенно "Дон Жуан" Байрона), даже лирика (лирика Гейне).

Жанровой основой, объединившей пять повестей «Героя нашего времени», стало начало не только эпическое и лирическое, но и драматическое. В «Мертвых душах» эпос соединяется не только с лирическим пафосом, но и с новейшим романом. Опора Гоголя на фольклорно-летописные и героико-эпические источники, а также традицию народно-смеховой культуры позволили ему создать в первом томе поэмы образ «всей Руси» как народа богатырского, однако бездуховного и опутанного мелочными интересами. Благодаря лирическим отступлениям в «Мертвых душах» возникают два жанровых начала: фольклорно-эпическое и библейско-христианское.

Жанровый синкретизм первой фазы русского универсального романа уступил место более строгой романной форме в русской литературе середины Х1Х века, близкой западноевропейским образцам.

Универсальный художественный смысл гончаровского и тургеневского романа обусловлен соотнесенностью его центральных героев, наряду с конкретными требованиями меняющейся действительности, и с такими непреходящими началами бытия, как основополагающая для всех отношений человека любовь, красота , бессмертная природа. Двуедин в «персональном» романе и процесс испытания развитой индивидуальности: не только личности требованиями общества, но и этого общества потребностями личности. Драматический в «Обломове» или «Обрыве», трагический в «Рудине», «Отцах и детях» итог последнего испытания объясняется авторами этих произведений либо разладом между современной жизнью и ее подлинной человеческой «нормой» (Гончаров), либо вообще антиномией духовных (абсолютных) и материально-телесных (относительных) устремлений человека (Тургенев).

«Персональный» роман Гончарова и Тургенева не чужд мифотворчества, проявляющегося в «вечном» (библейском, шекспировском, гетевском, сервантесовском и т. д.) аспекте его персонажей и ситуаций, а также в универсализации трагических судеб центральных героев. Мифотворчество создателей «Обломова» и «Дворянского гнезда» в то же время совершенно иное, чем в «Герое нашего времени» или «Мертвых душах»: не роман Гончарова и Тургенева растет из мифа, но миф творится или приспосабливается к художественно-содержательным задачам данной формы — прежде всего для абсолютизации драмы героя в качестве общего удела любой развитой личности. Универсальность проблематики и конфликта в произведениях Гончарова и Тургенева в то же время придала им широкое эпическое значение, выгодно отличающее данную форму от «личного» романа Запада.

В третьей фазе русского социально-философского романа, представленной «пятикнижием» Достоевского и «Войной и миром», «Анной Карениной», «Воскресением» Л. Толстого, его универсально-синтетическая тенденция, а вместе с тем и национальное своеобразие выявились наиболее полно и органично. Действие крупнейших произведений Достоевского и Толстого впервые «движется взаимонаправленными интересами личности и народа», как пишет известный исследователь русского романа В.А.Недзвецкий в книге «Русский социально-универсальный роман» (М., МГУ, 1997). Восходящий к немецкому философскому идеализму конфликт между «бесконечной» в своем духовном максимализме индивидуальностью и материально-приземленной «конечной» массой сменяется у Толстого и Достоевского противоборством ценностей и потребностей, отвечающих гуманной природе человека. На этой основе оба художника, как полагает Недзвецкий, «преодолевают центростремительную структуру «персонального» романа испытания, превосходство в нем психологического (личностного) звена над нравописательным, а также рамки господствующей здесь любовной коллизии, функционально уравнивают «вечные» и «преходящие» грани изображаемого и всех персонажей, вплоть до самых эпизодических, безгранично расширяют за счет житейской прозы сферу романной поэзии». Для Достоевского характерен пафос личности в ее самоценности и незавершимости. В «Записках из Мертвого дома» он дополнен идеей «волюшки» как права жить по свободному выбору; в «Записках из подполья» художник подвергает анализу антиномии абсолютной личностной свободы. В «Преступлении и наказании», «Бесах», «Братьях Карамазовых» уже сам «гордый человек» пытается ценою мучительных испытаний, падений и преступлений изжить свои внутренние противоречия, восходящие, по мысли романиста, к древней и столь же вечной коллизии Богочеловека и Человекобога, Христа и Антихриста.

Черты романа «Война и мир» можно увидеть уже в толстовской трилогии «Детство. Отрочество Юность», задуманной как роман о «четырех эпохах развития» человека и ставшей новаторским, при этом вполне современным эпосом — историей нравственно-психологического становления и обогащения личности на основе ее «текучести» и потенциальнобесконечных возможностей. В «Войне и мире» развитие героя, однако, мотивировано прежде всего полнотой и неограниченностью его внешних связей — социально-исторических, природных и космических. Расширение той или иной личности в «Войне и мире» - это универсальный процесс, отраженный в романическом эпосе. Если в «Войне и мире» «источник всего» (Толстой) имеет по преимуществу пантеистический характер, то в «Анне Карениной» — прежде всего христианско-евангельский. «Роман широкий, свободный» (Толстой), «Анна Каренина» вместе с тем и история греховного семейства (линия Анны — Каренина — Вронского), восходящая к новозаветной легенде о Христе и грешнице, т. е., как и основные произведения Достоевского, — романная мистерия.

В универсально-синтетической фазе русского социально-философского романа вновь активизируется роль мифа в его христианских истоках. Исторический перевал, переживаемый Россией в 60—70-е годы, обостряет «предвечные вопросы» (Достоевский), создавая предпосылку для типологического параллелизма с не менее кризисной эпохой раннего христианства; мифологизация происходящего захватывает и литературно-эстетическое сознание.

Приверженность Достоевского и Толстого христианским идеям сочетается у обоих романистов с постоянным испытанием их иными концепциями — от рационализма Просвещения и философии Гегеля до атеизма и социализма. Эта способность русского социально-универсального романа 60—70-х годов рассмотреть любую проблему с учетом всех «за» и «против» позволила им «захватить все» (Толстой), «перерыть все вопросы» (Достоевский).

Лекция 12

Жанр рассказа

В русской литературе жанр рассказа приобретает особое значение на рубеже Х1Х-ХХ веков. Рассказы А. П. Чехова и И. А. Бунина получили всемирное признание как чисто «русская форма». Их произведения обладали свободной и необычайно емкой композицией. Контуры сюжета в этих рассказах обычно размыты, концовка не замкнута. Характерное проявление неоконтуренной композиции чеховского рассказа – «нулевая» развязка.

Максимальная выраженность характерности жизни в минимальном художественном объеме ставит «малый жанр» в центр жанровой системы русской литературы конца Х1Х – начала ХХ века. В русском рассказе начала ХХ века реализуется принцип драматургии Чехова: трагизм жизни выявляется в предельно обыденной ситуации. Она не воспринимается как экстраординарная и тогда, когда объективно событие является необычайным. Экстремальность нейтрализуется обыденностью, необычайность становится заурядностью. Вышедший на самом рубеже веков рассказ Чехова (1900) очень характерен для его позднего творчества. В рассказе выделяются главные мотивы, которые звучат приглушенно, иногда скрываются в подтексте. Автор занят поисками существенного в жизни и человеке, а это главное не дается целиком, оно открывается среди всех мелочей жизни. А потому его явное отражение почти невозможно, на поверхности не видно и обнаруживается в «подводном течении». В такой художественной ситуации усиливается авторская власть над героями, событиями, вещами, и у автора устанавливается своего рода единообразие видения, когда все наблюдается им с одной постоянной точки зрения. При этом увеличивается значение каждого предмета, втянутого в орбиту художественного мира, т.к. каждая вещь становится частью этого мира и отражает какую-то сторону его сущности. Ведущий мотив красоты и правды обращает к мысли о том, что Чехов в рассказе занят поисками не только новой, еще не открытой истины жизни, но и поисками нового ощущения красоты. Чеховская традиция была воспринята М. Горьким и И. Буниным и сказалась в преобладании субъективной авторской оценки.

В рассказе М. Горького «Проходимец» конфликт складывается на основании взаимного «любопытства» автобиографического рассказчика и героя, Промтова. Рассказ строится таким образом, что вторая часть, «Его образ действий», воспринимается как разгадка предшествующей — «Встреча с ним». В процессе разгадывания характера Промтова обнаруживаются резкие различия в мировосприятии рассказчика и героя. Рассказчик полностью отстранился от комментирования «истории его жизни». Рассказ Промтова, как он сам его охарактеризовал, — это «жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины», поэтому главное внимание Горького сосредоточено на форме повествования. Для Промтова факты — «одна дрянь и мусор», главное не в них, а в способе изложения: «До судорог противна была мне эта публика... думаешь, как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу было можно всему первому ряду носы срезать».

Важным критерием нравственной несостоятельности героя является его отношение к мужику: «...Что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь — съедобное животное... Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик». Потребительское восприятие мужика свойственно и персонажам рассказа «Кирилка». Композиция образа Кирилки складывается из соотношения минимально короткой характеристики, которую дает ему земский («Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить, хлопотать о медали... а он в это время ворует казенный лес! ... Хороший хозяин, скуп, сноху вогнал в гроб, жена, старуха, бьет его поленом... он пьяница и очень богомолен, поет на клиросе... имеет хороший пчельник... и при всем этом — вор!»), несуразных ответов Кирилки на вопрос о пользе грамоты и его портрета. Причем именно портретные черты, особенности звучания голоса обостряют интерес к характеру талантливого мужика. Во время бестолковых и косноязычных рассуждений о пользе школ Кирилка стоял, спрятав глаза: «Около его губ играли две морщинки, но губы были плотно сжаты, и лицо решительно ничего не выражало». Характер проявляется в самом конце рассказа. У Кирилки вдруг открывается «странно сильный голос», и рассказчик видит его «серые, бойкие и насмешливые глаза». Неоднозначность характера представлена не только композиционно, но и сопряжена с размышлением рассказчика о том, как много человек тратит энергии на борьбу с мелочами. В словах рассказчика отражено чеховское представление о власти «мелочей жизни» над человеком, но в отличие от Чехова, Горький выводит, из «подводного течения» на поверхность конфликт между мужиком и его «потребителями».

Важным критерием нравственной несостоятельности героя является его отношение к мужику: «...Что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь — съедобное животное... Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик». Потребительское восприятие мужика свойственно и персонажам рассказа «Кирилка». Композиция образа Кирилки складывается из соотношения минимально короткой характеристики, которую дает ему земский («Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить, хлопотать о медали... а он в это время ворует казенный лес! ... Хороший хозяин, скуп, сноху вогнал в гроб, жена, старуха, бьет его поленом... он пьяница и очень богомолен, поет на клиросе... имеет хороший пчельник... и при всем этом — вор!»), несуразных ответов Кирилки на вопрос о пользе грамоты и его портрета. Причем именно портретные черты, особенности звучания голоса обостряют интерес к характеру талантливого мужика. Во время бестолковых и косноязычных рассуждений о пользе школ Кирилка стоял, спрятав глаза: «Около его губ играли две морщинки, но губы были плотно сжаты, и лицо решительно ничего не выражало». Характер проявляется в самом конце рассказа. У Кирилки вдруг открывается «странно сильный голос», и рассказчик видит его «серые, бойкие и насмешливые глаза». Неоднозначность характера представлена не только композиционно, но и сопряжена с размышлением рассказчика о том, как много человек тратит энергии на борьбу с мелочами. В словах рассказчика отражено чеховское представление о власти «мелочей жизни» над человеком, но в отличие от Чехова, Горький выводит, из «подводного течения» на поверхность конфликт между мужиком и его «потребителями».

Исследование рассказов Горького, Чехова, Бунина, позволяет обнаружить, что в литературе рубежа веков формируется новый тип художественного психологизма, воспринимавшийся иногда современниками, как не совсем реалистический, с оттенком символизма или импрессионизма. Идущий от Гоголя интерес к подробностям внешней жизни и анализ этих бесконечно малых величин приобрел иной смысл.

Жизнь героя бунинского рассказа «Сосны», Митрофана лишена противоречий. Единство Митрофана и природы настолько тесное, что он не может вычленять себя из ее мира, для него все дни похожи один на другой, он ничего не помнит о своей жизни. Эта гармоничная связь сохраняется и после его смерти. Наблюдения и размышления рассказчика восполняют отсутствие самосознания простого деревенского жителя. Рассказчик пытается проникнуть в тайный смысл человеческой жизни перед лицом смерти, что приводит его к открытию бесценности каждого мгновения человеческой жизни, каждой ее мелочи: синего огромного и удивительно нежного неба, крика «траурных сорок», скрипа насквозь промерзших ворот сарая и т.д. И длинный земляной бугор могилы Митрофана открывает перед рассказчиком новое понимание этого непонятного мира: «Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным — думающим и чувствующим. И глядя на него, долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, — тайну ненужности и в то же время значительности всего земного». Бунин, занятый поисками вечных, неизменных, исконных черт русской жизни, обращается к изображению деталей быта усадьбы и деревни во многом для того, чтобы показать, как деревенский быт утрачивает свою целостность, как новая жизнь с ее противоречиями изменяет деревню. В рассказе «Золотое дно» содержание конфликта проясняется в сопоставлении крайне лаконичных высказываний крестьянина Корнея и поэмы тишины и запустения, которая видится рассказчикам. Запустение — на земле, золотом дне

Лишен событий и рассказ Б. Зайцева «Земля». «Действие» разменено н множество мелких микродвижений в природе: «...В воздухе висели разговор колосьев, пряный пот трав по низинам, тут все тихо и радостно шевелилось жило особенной, нелюдской жизнью... каждый полз, лез, знал, что долезет». Существование двух крестьян представляется столь же случайным и неожиданным, как и жизнь любой букашки вокруг них: «Стало похоже на то, будто хлеба совсем поглотили их и они опять вернулись в глубь природы и земли». Девки у Зайцева не то девки, не то красно-желтые цветы: «и даже вернее было, что они были растениями, как деревни и церкви и все, что находилось ту<

Дата добавления: 2021-09-07; просмотров: 838;