Эксперименты: изучение причинно-следственных связей

В отличие от описательных и корреляционных методов, эксперименты являются мощным инструментом для изучения причинно-следственных связей. Это тщательно контролируемые испытания, которые можно описать как клинические условия. Предположим, мы проводим эксперимент, чтобы выяснить, влияет ли шум на способность студентов усваивать новую информацию. Каждый студент находится в отдельной комнате, у него есть 30 минут на изучение пяти страниц учебного материала, после чего он проходит тест из 20 вопросов с множественным выбором.

Эксперимент имеет три ключевые характеристики:

1. Исследователь управляет одной или несколькими переменными. В примере с шумом исследователь контролирует уровень шума в комнате. Одни студенты (участники) находятся в шумной комнате, другие — в тихой. Это формирует группы (условия) эксперимента: «шумное условие» и «тихое условие».

2. Исследователь измеряет, влияет ли это управление на другие переменные (т. е. переменные, отражающие реакции участников). В эксперименте с шумом исследователь использует тест с множественным выбором, чтобы измерить, различается ли уровень усвоения материала в шумных и тихих условиях. Например, может оказаться, что участники в шумной комнате справляются с тестом хуже, чем те, кто находился в тишине.

3. Исследователь старается контролировать посторонние факторы, которые могут повлиять на результат эксперимента. Например, важно, чтобы одна группа не показала лучшие результаты из-за более простого учебного материала или вопросов теста. Поэтому все участники читают одинаковый материал и проходят одинаковый тест. Температура и освещение в комнате поддерживаются постоянными, а исследователь ведет себя одинаково вежливо со всеми.

Логика этого подхода проста:

1. Начинаем с эквивалентных групп участников.

2. Обращаемся с ними одинаково во всех аспектах, кроме переменной, которая нас интересует (в данном случае — шум).

3. Изолируем эту переменную и управляем ею (создаем наличие или отсутствие шума).

4. Измеряем, как группы реагируют (в данном случае — сколько они усвоили).

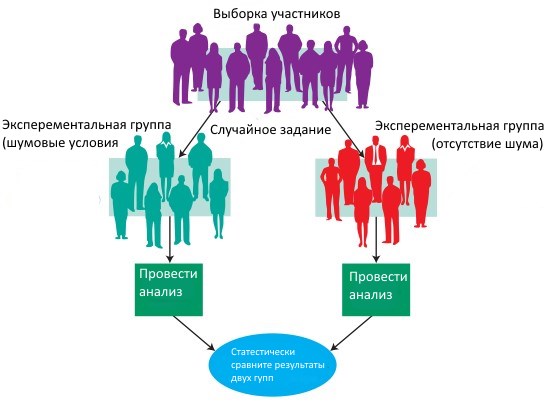

Если группы реагируют по-разному, то наиболее вероятное объяснение — эти различия вызваны управляемой переменной (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Логика разработки эксперимента. Экспериментатор манипулирует количеством шума, которому подвергаются участники, измеряет их обучение и пытается относиться к ним одинаково во всех других отношениях. Это создает экспериментальную группу и контрольную группу

Независимые и зависимые переменные. Термин «независимая переменная» относится к фактору, которым управляет исследователь. В нашем примере шум — это независимая переменная. Зависимая переменная — это фактор, который измеряется исследователем и может быть подвержен влиянию независимой переменной. В этом эксперименте уровень усвоения материала — зависимая переменная.

Простой способ запомнить различие: зависимая переменная зависит от независимой. Предполагается, что усвоение материала студентами зависит от того, находились ли они в шумной или тихой комнате. Независимая переменная — это причина (шум или его отсутствие), а зависимая переменная — это эффект (усвоение).

Ранее в главе независимые и зависимые переменные были описаны в общих чертах, но важно помнить, что при проведении исследований мы должны операционально определять наши переменные. «Шум» может означать что угодно — от рева реактивного двигателя до раздражающего звука капающего крана. «Усвоение» может варьироваться от запоминания списка слов до обучения езде на велосипеде. В нашем эксперименте мы можем операционально определить переменные, как показано в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Оперативно определяющие переменные

В нашем эксперименте с шумом пока только одна зависимая переменная, но их может быть несколько. Мы могли бы измерить, как быстро участники читают материал, их уровень стресса во время выполнения задачи и так далее. Это позволило бы получить больше информации о том, как шум влияет на людей.

Экспериментальные и контрольные группы. Термины «экспериментальная группа» и «контрольная группа» часто используются при обсуждении экспериментов. Экспериментальная группа — это группа, которая получает воздействие или активный уровень независимой переменной. Контрольная группа не подвергается воздействию или получает нулевой уровень независимой переменной. Цель контрольной группы — предоставить стандарт поведения, с которым можно сравнить экспериментальную группу. В нашем эксперименте участники в шумной комнате представляют экспериментальную группу (или условие), а участники в тихой комнате — контрольную группу (или условие).

Эксперименты часто включают несколько экспериментальных групп. В нашем исследовании шума мы могли бы воспроизводить запись уличных звуков на трех разных уровнях громкости, создавая условия с высоким, умеренным и низким уровнем шума. Условие без шума оставалось бы контрольной группой. Однако в некоторых экспериментах концепция контрольной группы неприменима. Например, в эксперименте с дегустацией, где участники пробуют и оценивают Coca-Cola и Pepsi, каждый напиток представляет собой экспериментальное условие, и участники просто сравнивают их напрямую.

Два основных способа организации эксперимента. Один из распространенных способов организации эксперимента — использование разных участников в каждом условии. Чтобы сделать значимые выводы, различные группы участников должны быть эквивалентны в начале исследования. Например, предположим, что в нашем эксперименте группа в шумной комнате показала значительно худшие результаты в тесте, чем группа в тихой комнате. Если студенты в шумной группе, в среднем, оказались менее способными читателями или более тревожными, чем студенты в тихой группе, то эти факторы, а не шум, могли стать причиной их худших результатов.

Чтобы решить эту проблему, исследователи обычно используют рандомизацию — процедуру, при которой каждый участник имеет равные шансы быть назначенным в любую группу. Таким образом, участник имеет 50 % шансов попасть в шумную группу и 50 % — в тихую, и это решение принимается случайным образом. Этот метод не устраняет различия между участниками в способностях, тревожности или других характеристиках, но позволяет сбалансировать эти различия между условиями эксперимента. Это повышает уверенность в том, что в начале эксперимента участники в различных условиях эквивалентны в целом.

Второй способ организации экспериментов — экспонирование каждого участника ко всем условиям. Мы могли бы измерить, насколько одни и те же люди усваивают материал в шумной и тихой комнате. Таким образом, такие факторы, как способность к чтению и уровень тревожности, остаются постоянными для каждого участника, и мы можем исключить их как альтернативные объяснения полученных результатов. Однако этот подход создает проблемы, если его использовать неправильно.

Например, было бы бессмысленно заставлять участников читать одни и те же страницы учебника и проходить один и тот же тест дважды. Вместо этого нам пришлось бы разработать два одинаково сложных задания и предложить участникам выполнить каждое только один раз. Кроме того, если бы все участники сначала попали в тихое условие, а затем показали худшие результаты в шумном, что стало бы причиной? Шум? Возможно. Но возможно, участники просто устали или заскучали к моменту выполнения второго задания. Чтобы избежать этой проблемы, исследователи используют контрбалансировку — процедуру, при которой порядок условий варьируется, чтобы ни одно условие не имело преимущества. Половина участников сначала попадает в тихое условие, а затем в шумное, а для остальных порядок меняется на противоположный.

Управление одной независимой переменной: влияние стимуляции окружающей среды на развитие мозга. В больнице массажист нежно массирует крошечного недоношенного ребенка, который подвергся воздействию кокаина в утробе матери. Эта процедура повторяется несколько раз в день. Зачем?

Ответ частично кроется в знаковых экспериментах физиологического психолога Марка Розенцвейга (1984) и его коллег, чьи работы оказали значительное влияние и были продолжены в многочисленных исследованиях (например, Geng et al., 2021). Розенцвейг и его коллеги управляли уровнем стимуляции окружающей среды, которой подвергались детеныши крыс (называемые «щенками»). Независимая переменная — стимуляция окружающей среды — была операционально определена путем создания двух условий: экспериментального, в котором щенки жили в стимулирующей среде с игрушками и другими щенками для взаимодействия, и контрольного, где щенки жили в одиночестве в стандартных клетках. Щенки были из разных пометов, поэтому для создания эквивалентных групп исследователи случайным образом распределяли щенков из каждого помета в обогащенную и стандартную среды.

После нескольких месяцев жизни в этих условиях измерялась зависимая переменная — развитие мозга. Развитие мозга операционально определялось несколькими показателями, такими как вес мозга и концентрация химических веществ, связанных с обучением. Крысы, выращенные в обогащенной среде, превосходили контрольную группу по всем показателям и лучше справлялись с задачами на обучение. Исследования также показали, что физическая стимуляция и среда, в которой живет новорожденная крыса, могут значительно влиять на ее долгосрочное развитие и поведение (Pryce & Feldon, 2003).

Рис. 2.12. Эксперименты психолога Тиффани Филд и других показывают, что массажная терапия улучшает здоровье и физическое развитие недоношенных детей. Она также сокращает их пребывание в больнице, тем самым снижая медицинские расходы

Эти данные могут быть применены и к людям. Растущее количество исследований указывает на то, что прикосновения и массаж могут значительно влиять на развитие ребенка и улучшать здоровье недоношенных детей, поэтому массажная терапия теперь часто применяется в больницах (рис. 2.12) (Campbell & Jacobs, 2021; Field, 2001; Field et al., 2010).

Дата добавления: 2025-02-01; просмотров: 359;