Тема 10 ЧЕЛОВЕК В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МИР РОССИИ: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Заключительный раздел посвящен описанию российской хозяйственной системы, рассматриваемой сквозь призму введенных нами ранее социологических категорий. Первая его лекция повествует о советском, вторая — о постсоветском периоде1[314]. Разумеется, представленные ниже картины не могут быть полными, не имеют законченного характера и выполняют во многом иллюстративную функцию.

Социально-экономическая структура. Хозяйственный мир России еще менее, чем хозяйство любого западного общества, можно ограничить узкими рамками чисто экономических отношений. Тем более, что экономика в советский период так и не развилась в обособленную и самодостаточную сферу, оставаясь в подчинении политике, идеологии, военным нуждам. Это не означает, что хозяйствующие субъекты ведут себя сплошь иррационально. Просто у каждого из них, от директора до рядового работника, чисто экономическая рациональность отходит как минимум на второй план, заслоняемая соображениями “высокой” и “бытовой” политики.

В советский период это подчинение экономики интересам партийного государства доходит, как порою кажется, до максимальных пределов. Плановая система создает гигантскую редистрибутивную машину, перекачивающую через механизмы фиксированных цен и прямых изъятий огромную массу ресурсов между хозяйственными корпорациями и регионами. При этом не все имеют равные права на получение своей доли, и достигнутая экономическая эффективность решающим аргументом в определении этих прав не является. Они зависят от приоритетности отрасли, статуса территории, категории предприятия (учреждения), личных связей и заслуг руководителя.

Важным рычагом воздействия на хозяйствующих субъектов, помимо централизации материальных и денежных ресурсов, становится ограниченный доступ к информации. Производители отрезаны от достоверных данных о потребительском спросе и состоянии хозяйственной конъюнктуры в целом. Более того, административные органы придерживают информацию даже об уже принятых собственных решениях (инструктивных письмах, подзаконных актах), усиливая отношения зависимости нижних звеньев. Последние “отыгрываются”, не сообщая или искажая информацию о своих хозяйственных возможностях. Так что монополией на знание ситуации похвастаться не может никто.

Командно-административными методами суть хозяйственной организации далеко не исчерпывается. Рядом с этой формальной организацией и в ее порах, по горизонтали и по вертикали раскидываются плотные сети неформальных отношений, складываются сложные системы обмена услуг и неофициальных торгов2[315]. В торговлю, зачастую совершенно безденежную и не всегда эквивалентную, вовлекаются все — от высших управляющих до рядовых работников, от генерального директора до вахтера. Предметом торга становятся плановые задания и выделяемые ресурсы, полученная по личным каналам информация и вынесенные через заводскую проходную запчасти. Подобные отношения формируются в обход корпоративной регламентации и одновременно поддерживают скелет административных порядков. Они получили названия “экономики согласований”, “торговли внутри государства”, системы “административных рынков”3[316].

С социологической точки зрения хозяйственная активность в советской России вырастает из недр специфической социальной структуры, образуемой сложной комбинацией различных стратификационных систем. Стержневую роль среди них, по нашему мнению, играет этакратическая система. Степень огосударствления собственности и проникновения государства в сферы хозяйственной и общественной жизни чрезвычайно высока. Чем ближе находится та или иная социальная группа к кормилу государственной власти и каналам распределения государственных ресурсов, тем выше ее экономическое и социальное положение. Место, полученное во властной иерархии, оказывается важнее формальных дипломов и профессиональных навыков, накопленной собственности и размера получаемых доходов. Более того, продвижение именно в этой иерархии открывает кратчайшую дорогу к большинству материальных и нематериальных благ для себя и своих близких4[317].

С вытеснением негосударственной собственности на средства производства далеко на обочину советского хозяйства фактически ликвидируется разделение общества на экономические классы. Социально-экономическая дифференциация по размерам личной собственности и уровню получаемых доходов, разумеется, не устраняется. Однако классовые признаки играют не более чем второстепенную роль. Популярные рассуждения о “новом классе”, спровоцированные М. Джиласом и его последователем М. Вселенским5[318], следует считать метафорой, с помощью которой обозначается властная элита, организованная посредством номенклатурной системы. Ключевые позиции в ней занимают политическая и военная элиты, а хозяйственная и культурная элиты — подчиненное место.

Несмотря на сложность своего состава, советская властная элита, при всех перипетиях невидимой кулуарной борьбы, являет артикулированную общность групповых интересов. Остальная часть общества достаточно аморфна, атомизирована , обращена в совокупность статистических групп. В противовес консолидированной элите ее вполне справедливо именовать “массами”. Именно в таких простых противопоставлениях, как “мы” и “они”, чаще всего и рисуется дифференциация общества в массовых субъективных представлениях (под “они” подразумеваются “те, кто у власти”, “начальство”; а “мы” — “простой народ”, “исполнители”, “работяги”). Впрочем, в составе “масс” не стираются пунктирные линии, отделяющие так называемый новый средний класс. Его костяк образуют специалисты с высшим образованием. Дипломы освобождают их от тяжелого физического труда, обеспечивают сносный доход и определенный престиж занятий. Советская система, вступив в период своей зрелости, предоставляет многим квалифицированным работникам отдельное жилье, минимальный набор предметов потребления длительного пользования, относительные возможности для профессионального и культурного роста. И отделение “образованных” от “простых людей” воспроизводится весьма отчетливо, хотя различия между ними по уровню жизненных стандартов минимальны или просто отсутствуют, проявляясь скорее в условиях труда и стиле жизни.

Советское общество демонстрирует достаточно высокие возможности для вертикальной социальной мобильности, здесь выходцы из рядовых рабочих не раз дорастали до генеральных директоров крупных объединений. Но в то же время это общество не назовешь “открытым” в силу зарегулированное™ каналов социальной мобильности, доходящей до прямого квотирования потока выдвиженцев — по полу, возрасту, национальности, профессии и социальному происхождению. Причем в этом выдвижении ряд категорий (женщины и молодежь, этнические меньшинства и выходцы из “нетрудовых” слоев) подвергались заметной дискриминации.

Отношения занятости. Атомизация общества, невозможность свободной самоорганизации в целях достижения собственной выгоды и защиты своих интересов в советский период не означает, что человек независим в своем экономическом выборе или брошен на произвол судьбы. Напротив, он принудительно включается в разветвленную сеть огосударствленных структур. Идеи всеобщности труда и благотворности трудового воспитания воплощаются в стремлении не просто к полной, но к максимальной занятости, когда работу имеют не только все те, кто хочет трудиться, но и те, кто этого вовсе не желает. При этом, оплата труда одного работника в среднем не покрывает стоимости средств существования стандартной семьи. А альтернативные по отношению к заработной плате источники доходов сведены к минимуму. В результате доля занятых женщин в народном хозяйстве СССР чрезвычайно высока, значительна и доля работающих пенсионеров.

В первую очередь поощряется именно промышленная занятость, невзирая на специфику местных традиций и национальных культур. Стимулируются концентрация и централизация хозяйственной деятельности, доходящие до гигантомании не только в промышленности и строительстве, но и в сельском хозяйстве, сфере услуг, науке и культуре. Доля малых предприятий в экономике СССР оказывается в десятки раз меньше их доли в развитых западных странах. Обобществление попросту отождествляется с прогрессом. Однако все обобществить не удается. Так, происходит консервация мелких семейных и домашних хозяйств, работающих на нужды самообеспечения и потребности местных рынков (в личных подсобных хозяйствах, несмотря на все гонения, по-прежнему производится не менее четверти сельскохозяйственной продукции).

Когда закрываются ворота последней биржи труда в 1930 г., официальная безработица считается ликвидированной. Это не означает, разумеется, что отсутствует скрытая безработица, связанная с невозможностью найти работу по специальности. Тем более, что при кажущемся дефиците трудовых ресурсов (кадры требуются чуть ли не повсеместно) на предприятиях существуют скрытые излишки рабочей силы (эксперты оценивали их на уровне 10–15% занятых). Люди числятся в штате и получают зарплату при отсутствии реальной производственной потребности в их трудовых услугах. Существует и фрикционная безработица, вызванная необходимостью смены места работы (по оценкам западных экспертов, ее уровень составлял в СССР в 70–80-х годах 2,5%)6[319], хотя частые переходы с места на место не поощряются, а территориальная мобильность рабочей силы успешно тормозится фактическим отсутствием рынка жилья, паспортным режимом и пропиской7[320].

В сфере занятости проводится политика по сдерживанию вторичного рынка труда посредством регулирования вторичной, неполной и самостоятельной занятости. Вводятся ограничения и запреты на совместительство, а также на широкий круг видов индивидуальной трудовой деятельности8[321]. В качестве идеала (успешно реализуемого на практике) выступает полная (штатная) занятость работника в одном-единственном месте. Именно такая форма занятости обеспечивает наиболее эффективный контроль за трудовой деятельностью и уровнем получаемых доходов.

В условиях подавления внешнего рынка труда в рамках предприятий складывается сложная система внутренних рынков труда (и в том, и в другом случае речь идет о “бюрократических рынках”). Здесь формируются относительно устойчивые формальные иерархии должностей и разрядов, а также неформальные иерархии, связанные с распределением наиболее выгодных и квалифицированных работ. Они гарантируют кадровому составу, в случае соблюдения им минимальных требований, фактически пожизненный найм и продвижение по мере накопления трудового стажа. Здесь кристаллизуются особые административные нормы и негласные традиции, свои непростые схемы стимулирования труда и передачи профессионального опыта.

Регулирование условий труда и его оплаты осуществляется с помощью единой государственной системы норм, зафиксированных в Кодексе законов о труде. Официальные нормы устанавливают исходные регламентирующие рамки, а также выполняют ритуально-идеологические функции. При этом внизу — на предприятиях — имеется немало способов для корректировки директивных установлений. Например, существуют единые народнохозяйственные тарифные сетки и утверждаемые сверху компенсационные коэффициенты (районные, за особые условия труда), призванные поддерживать определенное соотношение между уровнями оплаты по профессиям, отраслям, регионам. Но фактический уровень оплаты во многом зависит от способов оценки объема выполненных работ, которые трудно удержать под формальным контролем. При жестком закреплении “потолка” вознаграждений, предметом неформального торга становятся объем трудовых усилий и качество работы с тенденцией к снижению и того, и другого.

Трудовые отношения. В рамках большинства хозяйственных предприятий трудовые отношения характеризуются установлением авторитарного контроля со стягиванием принятия решений на директорат и обслуживающую его команду. Наиболее подходящими здесь оказываются тейлористские управленческие схемы, причем, поначалу вводится тейлоризм военизированного образца. Интересно, что характеристика тейлоризма как “системы выжимания пота” не помешала основателю Советского государства В. И. Ленину стать ее активным пропагандистом, как только он непосредственно столкнулся с проблемами хозяйственной организации в 1918 г. Отступление в сторону “буржуазных принципов” осуществлялось по причине резкого падения производительности и трудовой дисциплины при нехватке квалифицированных промышленных рабочих и массовом наплыве необученной рабочей силы из деревни. Тейлоризм был призван в дополнение к политике милитаризации труда, проповедуемой Л.Д. Троцким. И в молодой Советской России появились такие истинные романтики тейлоризма, как, например, основатель Центрального Института Труда А. К. Гастев9[322].

Относительные неудачи тейлоризма на российской почве объясняются не столько недостатком управленческой квалификации (хотя и без этого не обошлось), сколько пассивным сопротивлением “снизу”. Приходится дополнять технократические методы организации развитием патернализма, осуществляемого в отношениях с массой исполнителей как на уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий. Патернализм означает систему строгой субординации, при которой нижестоящие могут рассчитывать на защищенность и заботу со стороны вышестоящих. Социальная защищенность обеспечивается полной занятостью и заниженными требованиями к качеству выполняемой работы, а также гарантированным минимумом заработной платы, товаров и услуг, многие из которых предоставляются бесплатно или за символическую цену. Низшие слои обменивают свой малопроизводительный труд и пассивную политическую лояльность на элементарную устойчивость своего положения. В итоге хозяйственные отношения становятся формой асимметричного социального обмена.

Самоуправление трудящихся в советской системе не выходит за рамки деклараций и формальных ритуалов в виде собраний трудовых коллективов, одобряющих уже принятые наверху решения. Профсоюзы организуются по ведомственному принципу, на формально-обязательной основе, объединяя начальников и исполнителей. По существу они выполняют скромную роль социальных комитетов при дирекции по раздаче материальной помощи и льготных путевок.

Активное сопротивление рядовых работников администрации в сколько-нибудь масштабных формах практически исключено. Редкие открытые формы рабочих выступлений (например, в Новочеркасске в 1962 г.) безжалостно подавляются (с последующим выполнением части требований). Возникающие то здесь, то там элементы стихийного недовольства узко локализованы и находят выход преимущественно в формах пассивного сопротивления на цеховом уровне, результируясь в низкой эффективности труда и хозяйственных потерях на каждом шагу10[323]. Причем, попытки победить это сопротивление к серьезным успехам не приводят.

Наряду с элементами противостояния в трудовых отношениях на микроуровне складывается корпоративный альянс между администрацией предприятий и трудовыми коллективами (при доминировании администрации), основанный на их общем противостоянии Центру — держателю основных ресурсов и производителю хозяйственных регламентов. По крайней мере интересы руководителей предприятий вынуждали поддерживать видимость такого альянса11[324].

Итак, советские хозяйственные организации имеют, как правило, выраженный корпоративный характер. Корпоративное устройство утверждается на всех уровнях политической и хозяйственной организации, подчиняя себе традиционные объединения общинного типа и не допуская формирования вольных гражданских ассоциаций. В его недрах формируется особый род бюрократизма, сочетающий патримониальные и рациональные методы организации.

Советское предпринимательство. Огосударствление собственности и регламентация условий хозяйственной деятельности выбивают почву у частного предпринимательства. Под нарастающим давлением “революционного” пресса с середины 20-х годов дробится частный капитал сколько-нибудь крупных размеров, а затем приходит черед и мелких капиталов, загоняемых в “тень” и подпочвенные слои. Политическое подавление подкрепляется физической ликвидацией представителей торгово-промышленных слоев (террором, выталкиванием в эмиграцию). Но означает ли это, как нередко утверждается, что Россия (СССР) превратилась в “хозяйство без предпринимателя”?12[325] Думается, нет. Индустриальное общество все же немыслимо без организационно-хозяйственных инноваций, как немыслимо оно без экономического роста. По нашему мнению, в экономике советского типа возникает несколько специфических хозяйственных типов, реально исполняющих предпринимательскую функцию.

Первый тип советских предпринимателей можно назвать “экспериментаторами”. К ним следует отнести небольшую часть хозяйственных руководителей, которые с санкции властных органов, осуществляют более или менее решительные нововведения. Оформить организационную инновацию как “эксперимент” — значит добиться исключительных условий и дополнительной поддержки, взяв на себя весь риск за последствия “предпринимательского” акта13[326]. Большинство, впрочем, о такой доле не может и мечтать (да к этому и не стремится). Основная группа хозяйственных руководителей, таким образом, входят во второй тип — “вынужденных” предпринимателей. Директивные планы, хронически не обеспеченные материальными и людскими ресурсами, заставляют директоров и ведущих специалистов всячески изворачиваться, вести многочисленные торги, обходить формальные указания14[327]. Многим попросту навязывали опыт “экспериментаторов”, в случае, если власти признавали его успешным. В отличие от “экспериментатора” — отдаленного подобия предпринимателя шумпетерианского типа, — “вынужденный предприниматель” столь же отдаленно походит на маршалловский тип хозяйственного субъекта, пытающегося восстановить нарушенное равновесие на рынках (в данном случае, путем “затыкания дыр” и ликвидации хронических дефицитов).

Третий тип советского предпринимателя представлен фигурой “теневика”. О нем немногое известно кроме того, что его деятельность многими нитями связана с госсектором, косвенно и прямо зависит от государственных ресурсов. Наконец, на “почвенном” слое мы находим четвертый тип предпринимателей — так называемых частников. В основном это мелкие изготовители и торговцы, подкармливающиеся плодами личного подсобного хозяйства или полулегальной “индивидуальной трудовой” деятельности, которая находится “на свету”, но держится в строгой узде полузаконности. На статус “старого среднего класса” эти группы явно не тянут.

В итоге в советскую эпоху формируется целый ряд групп прото- и полупредпринимателей, которые, зачастую по совершенно неэкономическим мотивам, выполняют необходимую для любого современного хозяйства инновационную функцию, но не могут считаться предпринимателями в полном смысле слова15[328].

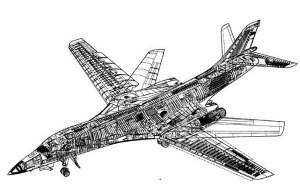

Хозяйственная мотивация и стиль жизни. Основополагающую роль в хозяйственной сфере в принципе должна была бы играть мобилизация материальных интересов. Однако в советской хозяйственной организации принудительные (в том числе, чисто милитаристские по духу) и символические (идеологические) способы контроля успешно теснят собственно утилитаристские ориентации. Особое место в советском хозяйстве занимает внеэкономическое принуждение. С первых лет советской власти утверждается политика милитаризации труда, прикрепления работников к предприятиям и к месту жительства, принудительного привлечения к труду под лозунгом борьбы с “тунеядством”. В своем чистом виде внеэкономическое принуждение к труду расцветает в невиданной по масштабам организации труда заключенных и армейских подразделений. Армия и тюрьма становятся важнейшими дисциплинирующими институтами, подготавливающими малоквалифицированные контингенты к промышленному и строительному труду.

К принудительным механизмам власти пытаются подключить источники морального стимулирования, которые, однако, работают с переменным успехом. Пафос строительства социализма и коммунизма так и не охватил большинства трудящихся, а со временем и вовсе начал сходить на нет. Тем не менее, неопределенные надежды людей на скорое лучшее будущее эксплуатируются достаточно успешно. И мотивы соревновательности нередко задействовать удается (то, что “социалистическое соревнование” многими воспринималось как профанация, дела не меняет). Не отбрасываются и возможности ограниченного материального стимулирования, пусть последнее даже и объявляется с трибун “неизбежным злом” и “буржуазным пережитком”. Впрочем, зачастую такое стимулирование трудно отличить от экономического принуждения — безальтернативной необходимости трудиться за минимум средств существования16[329].

Распределение материальных вознаграждений в советском хозяйстве опирается в конечном счете на два основных принципа:

дифференциацию по формальным статусам (должностям и званиям, категории учреждения) и уравниловку по трудовому вкладу (провозглашенный принцип распределения по труду на деле игнорировался сплошь и рядом). Обращает на себя внимание характерная для корпоративного устройства широкая распространенность сопутствующих льгот (привилегий), в том числе неденежных вознаграждений, привязанных не к количеству и качеству труда, а к самому месту работы. Эти корпоративные льготы охватывают самые разные стороны жизнеобеспечения работников — получение ведомственного жилья и продовольственных заказов, пользование детскими садами и специальным медицинским обслуживанием, возможность загранпоездок и отдыха в санаториях, предоставление материальной помощи и продукции собственного предприятия. Льготы закреплены за работниками первичного рынка труда и дифференцированы по должностным статусам. Принимая формулу социальных гарантий, они играют важнейшую роль в цементировании социально-экономического устройства.

Уровень и качество потребления разных социальных групп не сильно различаются на фоне общего низкого уровня доходов и сбережений (во многом вынужденных в силу товарного дефицита), при незавидном, по западным меркам, качестве продуктов и услуг. Культивируются внешний аскетизм, простота, военная строгость. Стимулируется развитие массовых видов спорта, повышающих “готовность к труду и обороне”. Однако, эгалитарные установки касаются не всех. Существует явно обособленный узкий слой элиты, отделенный барьерами спецраспределительных учреждений. Стили жизни в рамках этого слоя формируются в соответствии с властным статусом, предписывающим вести себя “по чину”. Это касается не только размеров квартиры или дачи, но стиля одежды, способов проведения свободного времени и даже разговорного языка. При этом элита постепенно проникается соблазнами “буржуазной” роскоши: подсматривая в щелку за жизнью в “цивилизованных странах”, она сначала робко, затем все смелее примеривает на себя и своих детей западные потребительские стандарты.

Культурно-символические формы. Властные иерархии поддерживаются не только насильственными или редистрибутивными средствами, но и путем символического господства. Партия, организованная на жестких корпоративных принципах и вооруженная “передовой теорией” в виде однозначных схем рационализации происходящего, в полном соответствии с советской Конституцией, составляет организующее ядро и направляющую силу всего общественно-государственного устройства. Через своих полномочных представителей (секретарей-комиссаров) она контролирует деятельность всех хозяйственных предприятий.

Роль культурно-символического оформления хозяйственной деятельности в обществе советского типа трудно переоценить, ибо для него характерно стремление одновременно к крайней идеологизации и научной рационализации совершаемых и планируемых действий. В этом обществе управляют те, кто способен к “правильному”, “научному” истолкованию сакральных текстов классиков марксизма-ленинизма применительно к любому явлению и событию, кто в состоянии указать приемлемые формы поведения, не противоречащие “генеральной партийной линии”, кто дает “установку”, подсказывает наиболее точные слова и лозунги текущего момента.

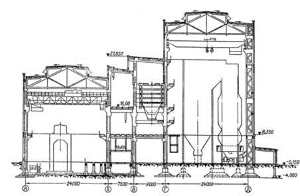

Весь строй советской жизни пронизан ориентацией на производство. Города возводятся как “спальные районы” при производственных узлах. Основные научные силы сосредоточены в отраслевых институтах. Культура и искусство перегружены производственной тематикой. При этом особая роль принадлежит капитальному строительству, которое наилучшим образом символизирует прорыв и позволяет занять массу неквалифицированных рабочих рук. Всю страну принято изображать в качестве огромной нескончаемой стройки (или гигантского котлована, пользуясь образом А. Платонова).

В советском обществе проводятся в жизнь сразу две схемы социального структурирования (чисто логически они исключают друг друга). Первая — схема горизонтального устройства общества и его возрастающей социальной однородности — служит официальным прикрытием. Вторая — схема стратификации: “Вожди — Партия (ее Аппарат) — Народ — Антинародные элементы” — становится основой реальной политики. Важной точкой опоры для правящих слоев является использование психологии массовидных низших слоев. Сначала разрушительные инстинкты масс используются как таран в революционной борьбе против буржуазных элит, а после победы революции — как орудие сдерживания наиболее активной и образованной части средних слоев. Этот союз правителей и “народа” против средних слоев становится важным способом стабилизации иерархических порядков.

С культурно-нормативной точки зрения общество советского типа принято представлять, с подачи Дж. Оруэлла, как общество двоемыслия и двойной морали17[330]. Нам кажется, что здесь утверждаются даже не два, а как минимум три сосуществующих стандарта поведения:

• официальные стандарты (поведение на публике);

• формальные неофициальные стандарты (поведение среди коллег или сотоварищей);

• неформальные стандарты (поведение в своем узком, семейном или дружеском, кругу).

В результате поведение одного и того же человека на открытом собрании трудового коллектива столь же резко отличается от поведения среди коллег, как последнее от его вечерних “кухонных” разговоров.

Два этапа в развитии советской системы. Хозяйство и общество советского типа не остаются неизменными в течение семи десятилетий. Можно выделить по крайней мере два крупных этапа, водоразделом между которыми стала “хрущевская оттепель” середины 50-х годов. Первый этап иногда условно называют “казарменным социализмом”, второй — “патерналистским социализмом”. Для “казарменного” этапа характерны значительная централизация властных полномочий в центре и достаточно жесткие административные иерархии. Самостоятельность отдельных политических, хозяйственных и культурных корпораций существенно ограничена. Частая ротация, периодические чистки кадров обеспечивают высокую социальную мобильность в верхних слоях общества.

Низшие слои удерживаются в подчинении угрозой карательных мер. Дело доходит до административного прикрепления рабочих рук к предприятиям и учреждениям.

Существенных различий в стиле жизни разных страт еще не наблюдается. Это является свидетельством не только бедности и уравнительности, но, может быть, даже в большей степени, результатом полувоенного единообразия, дополняющего строй полувоенной дисциплины. Не допускается поступление “неотфильтрованной” информации как извне, так и изнутри страны, чем облегчается идеологическое манипулирование, решение задач рационализации проектов предлагаемого будущего устройства, а также возможности формирования образа “врагов”, мешающих реализации этих проектов. Отсутствие обратной связи в обществе с необходимостью компенсируется внутренним шпионажем за собственными гражданами.

Что же касается второго, “патерналистского” этапа, то он характеризуется общим размягчением иерархических порядков, переходом от прямого принуждения к социальному обмену. Бюрократизация эшелонов власти приносит им желанную стабильность. Вертикальная социальная мобильность принимает более умеренные и более зарегулированные формы. В результате невозможности перепрыгивания, как раньше, через несколько карьерных ступеней, постепенно наступает господство геронтократии в правящих слоях.

В ранговой системе утрачивается дискриминирующая роль социального происхождения (из дворян и буржуазии, рабочих и крестьян-бедняков и т.д.). Возрастает значение образовательных аттестатов и дипломов. Обладание символической властью все менее зависит от личных и профессиональных качеств, а в большей степени определяется принадлежностью к корпорации определенного ранга (крупный завод, передовой совхоз).

Организационная структура общества в целом становится более гибкой, а власть — более фрагментарной. Собственность государства постепенно переходит в руки отраслевых и региональных корпораций, крупнейших предприятий и объединений, отвоевывающих у Центра все больше фактических распорядительских функций. Ширятся и множатся сети неформальных обменных связей. Торговля за ресурсы принимает более открытый характер. Расцветают “черные” и “серые” рынки, через которые перекачивается возрастающая часть государственных ресурсов. Соответственно повышается материальное и социальное положение групп, причастных к распределительным процессам в сферах торговли, снабжения, транспорта.

Заканчивается эпоха “полувоенного френча и казенной мебели”. Элементарное разнообразие в потреблении влечет за собой и развитие престижного потребления у правящих слоев. При невозможности удержать просачивающуюся неофициозную информацию, допускается возникновение зачаточных контркультур и альтернативных стилей жизни и поведения. Размывание веры в проповедуемые социалистические ценности и одновременно снижающаяся роль мер силового принуждения заставляют использовать более гибкие способы стимулирования — через предоставление жилья и прописки, прибавки к зарплате и сопутствующие льготы.

Все эти сдвиги и привели в конечном счете к тому, что позднее было названо “перестройкой”, ознаменовавшей конец советского периода.

Заключение. В завершение необходимо подчеркнуть всю важность исследования советской социально-экономической системы. Во-первых, она намного сложнее, нежели сегодня порою пытаются представить. Во-вторых, несмотря на обилие трудов, советское общество недостаточно нами изучено. И прошедшие годы могут помочь пересмотреть значительную часть наших взглядов. Наконец, в-третьих, советская система не ушла в безвозвратное прошлое. Многие ее черты продолжают воспроизводиться и в постсоветский период, к анализу которого мы обратимся в следующей лекции.

2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МИР РОССИИ: ПОСТСОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Заключительная лекция посвящена проблемам постсоветской России. Первое, что привлекает наше внимание в данный период, — это заметно возросшее значение социально-экономических процессов практически во всех сферах общественной жизни. В их описании мы постараемся воздержаться от чересчур смелых гипотез и глобальных модельных схем, фиксируя то, что можно утверждать с большей или меньшей уверенностью по истечении реформаторского десятилетия.

Изменение социально-экономической структуры. Принято считать, что необходимость перестройки и последующих реформ была вызвана замедлением темпов экономического роста и нарастающими структурными диспропорциями, усиливающимся отставанием страны в области научно-технического прогресса и кризисом хозяйственной мотивации. По крайней мере на начальном этапе дело выглядело именно так. Сегодня, не умаляя значения экономических факторов, следует обратить внимание и на более глубокие, социальные основания перемен1[331].

Полагаем, что помимо экономических причин, осуществленные преобразования опирались в конечном счете на два стержневых социальных фактора. Первым стало сильное давление со стороны советских новых средних слоев — городских, высокообразованных, мало знающих о Западе, но западнически настроенных. Именно их профессиональные, культурные и потребительские ожидания в большей степени, как казалось, ущемлялись советской системой. В результате относительного перепроизводства образованных кадров и невостребования их квалификации, уравниловки в оплате труда и падения престижа квалифицированных профессий миллионы дипломированных специалистов в советское время вынуждены были встать на места обыкновенных рабочих. И многие испытывали серьезные сомнения в том, что их детям уготована приличная профессиональная карьера. Запреты на совместительство и режим секретности, положение “невыездных” и гнет цензуры, материальная неустроенность и отчуждение от всяких властных полномочий усиливают состояние неудовлетворенности этой части населения. Обрывочный характер информации о западной жизни порождает идеализированные представления о ней и болезненно усиливает контраст с советскими реалиями, побуждая наиболее активную часть новых средних слоев к покушению на основы общественного строя.

Впрочем, одного прилива активности средних слоев недостаточно. Почему же именно на рубеже 90-х годов он увенчался частичным успехом? Потому что их порыв совпал с интенциями более “молодого” поколения номенклатурных кадров и наложился, таким образом, на второй важнейший фактор — тенденцию к “обуржуазиванию” правящей элиты. Новые лидеры стремились не просто занять места своих обюрократившихся предшественников, но также представить Западу иное, более цивилизованное лицо. И главное, им хотелось сочетать восточную власть с западным стилем жизни. А для этого нужно было “конвертировать” часть политической власти в более осязаемую форму экономического капитала, и, следовательно, допустить правомочность институциональных реформ. В рамках этих реформ появляется возможность использовать монополию на распоряжение государственными ресурсами и информацией, а также общее несовершенство хозяйственного законодательства для перекачки государственного имущества в частную собственность.

Процесс приватизации при этом проходит не столь прямолинейно. Вместо четко разделенного государственного и частного секторов экономики возникает система “рекомбинированной собственности”, состоящей из множества смешанных форм, размывающих границы между традиционными секторами. Причем экономические агенты глубоко заинтересованы в “непрояснении”, расплывчатости прав собственности, ибо именно это позволяет им гибко адаптироваться в новой ситуации2[332].

За институциональными реформами скрывается и другой процесс, связанный с дроблением властных структур3[333]. С разрушением руководящей роли Компартии и ослаблением милитаризма (а советская экономика не только политизирована, но и крайне милитаризована) отключаются ключевые интегративные рычаги. Разворачивается яростная борьба за ресурсы между хозяйственными комплексами (военно-промышленным, топливно-энергетическим, аграрным и банковским). Региональные элиты используют центробежный заряд перестройки для усиления собственной автономии, реализации своих групповых интересов. При этом Москва, растеряв часть административных полномочий, вырастает в мощнейший финансовый центр, из которого разворачиваются новые корпоративные структуры в виде финансово-про

Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 506;