Хеттская и хурритская литературы 12 глава

130

литературы (в частности, здесь снова упоминается божество-покровитель, берущее царя за руку, как в летописи Хаттусилиса I и в автобиографии Хаттусилиса III). Самая обширная лувийская иероглифическая надпись этого рода, найденная в Каратепе в сопровождении параллельной финикийской, носит следы воздействия стиля семитской поэтической прозы с характерными для нее фигурами повторений. Около 700 г. до н. э. такие надписи прекращаются, хотя отдельные иероглифические знаки встречаются и позднее в качестве священных символов.

Уже после того как на иероглифическом лувийском языке перестают писать, память о хеттах в Сирии и даже Палестине еще сохраняется. Это видно из нескольких упоминаний хеттов (скорее всего, лувийцев) в Ветхом Завете; встречающееся в «Книге Бытия» выражение «сыновья Хета», вероятно, представляет собой видоизменение старинного оборота «сыновья страны Хатти», которым сами хетты (и все жители Хетского царства, в том числе лувийцы) себя обозначали; после гибели страны Хатти это выражение потеряло прежний смысл.

Языки, являющиеся продолжением лувийского (ликийский) и хеттского (лидийский), на западе Малой Азии существовали вплоть до античного времени, когда на них были сделаны немногочисленные надписи буквенным письмом типа древнейшего греческого. Среди надписей на этих языках есть поэтические, видимо сохраняющие некоторые следы традиции, связанной с хеттской и лувийской литературами.

Найденная во время раскопок 1973 г. трехъязычная надпись IV в. до н. э. на ликийском, арамейском и греческом языках в ликийской части содержит обороты, точно соответствующие хеттским формулам времени Древнего царства. Такая устойчивость традиции делает вероятным предположение, что и лидийские жрецы (kave, родственно древнеиндийскому kavi — поэт-жрец) в своих стихотворениях использовали размеры, в конечном счете восходящие к хеттским.

Историю Лидии подробно изложил Геродот, вероятно опиравшийся на не дошедшие до нас туземные повествовательные источники. Из. его рассказа видно, что и лидийские цари (как раз не хеттские — лувийские) носили такие традиционные хеттские имена, как Мурсилис. Можно думать, что благодаря лидийской традиции наследие хеттского царства еще раз дошло до античной Греции, хотя теперь его воздействие не было столь заметным.

Вероятно, с лидийской и ликийской культурной традицией связана и этрусская (предание о малоазиатском происхождении этрусков отражено в «Энеиде»). Этим можно объяснить такие культурные связи между древней Малой Азией и Италией, как, например, сходство переданного греческим поэтом-лидийцем Гиппонактом мифа о Кандавле — герое (боге), убившем пса (подобно ирландскому Кухулину), с аналогичным мотивом в мифологии этрусков и римлян.

Исследование хеттской и в особенности хурритской литератур позволяет установить тесные связи литературного творчества на протяжении III—I тыс. до н. э. во всем Восточном Средиземноморье и выявить звенья, соединяющие общеевропейский мифологический фон литературы, унаследованный от Греции, с месопотамской литературной традицией.

130

УГАРИТСКО-ФИНИКИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Северную часть восточного побережья Средиземного моря (современный Ливан и часть Сирии) в древности занимала населенная семитскими племенами ханаанеев страна, которую вслед за греками мы называем теперь Финикией.

Финикийская литература, несомненно богатая и оказавшая значительное влияние на письменность соседних стран и народов (в том числе и прежде всего на стилистику и некоторые сюжетные мотивы библейского повествования), до сих пор мало известна и почти не изучена. К концу 20-х годов текущего столетия исследователи располагали лишь случайными упоминаниями о книгах, приписывавшихся — во многих случаях едва ли достаточно обоснованно — финикийским авторам, а также отрывками из сочинений эллинизованных финикиян. Только после того как в результате археологических раскопок начала 30-х годов в Древнем Угарите (Северная Финикия) было обнаружено значительное количество письменных памятников, которые, однако, плохо сохранились, появилась возможность судить, хотя все еще весьма приблизительно и неточно, о переднеазиатской семитоязычной словесности середины II тыс. до н. э. Одновременно появился и своеобразный ориентир, который позволяет хотя бы пунктирно определить основные направления развития финикийской литературы.

131

Дошедшие до нас памятники угаритской словесности не представляют собой литературных текстов в собственном смысле слова; это записи фольклорных поэтических произведений (эпос, мифы), а также своеобразных «сценариев» храмовых ритуальных действий и гимнов богам. Колофоны некоторых записей датируют последние временем царя Никмада (к сожалению, пока не установлено, о каком именно Никмаде идет речь), т. е. XIV в. до н. э.; известно имя писца, которому была поручена данная работа, — Элимилк, а также одного из исполнителей текстов — Атанпарлана, верховного жреца и начальника пастухов (к нему восходит, в частности, имеющаяся в нашем распоряжении версия мифа о борьбе Ваала Могучего и Мота). Можно предполагать, что в XIV в. до н. э. в Угарите произошло событие, до известной степени напоминающее то, которое происходило несколько столетий спустя в Афинах при Писистрате, а также в иудейско-израильском обществе в эпоху, непосредственно предшествующую возникновению Пятикнижия: фиксируется текст, который должен, по-видимому, стать каноническим. Показательно, что в роли хранителей предания выступает жречество и именно оно редактирует текст, а, значит, определяет тенденцию, идейную окраску мифов и легенд. Едва ли можно сомневаться в том, что существовали и другие версии, до нас не дошедшие, которые должна была вытеснить запись Элимилка. Перед нами, следовательно, итог длительной борьбы в угаритском обществе. И потому записям Элимилка, безусловно, должен был предшествовать более или менее долгий период устного бытования эпосов и мифов, что позволяет отнести их формирование, во всяком случае, к периоду не позже конца III — начала II тыс. до н. э.

Одним из известнейших угаритских повествований является эпос о Керете. Согласно предположению, выдвинутому в ходе исследования этого памятника, он рассказывает о предке царской династии, правившей в Угарите в середине II тыс. до н. э. Керет изображен сыном верховного бога Эла; в дошедших до нас отрывках говорится о походе Керета за невестой, об обете, который он дал богам, но не выполнил, о болезни Керета и его выздоровлении, о его борьбе за власть со старшим сыном. Все эти сюжеты характерны для устной фольклорной традиции, однако в Угарите они приобретают некоторые своеобразные черты. Традиционный поход за невестой в эпосе о Керете мотивирован тем, что у главного героя Керета умерла жена и погибли дети; тогда во сне к нему является Эл и предлагает отправиться в страну Удм, где, опустошив страну, Керет вынудит местного царя Пебела отдать ему в жены свою дочь Машат-Хурай. Керет в точности выполняет все указания Эла, и брак совершается. Фактически поход описывается дважды — сначала как наставление Эла и предсказание Керету, а затем уже как повествование о реально происходящем событии. Женитьба Керета изображена как важнейшее событие общественного значения: в походе участвуют все, кто только может, даже те, кто по состоянию здоровья или по своему положению обычно оставался дома. Перед нами, следовательно, не отражение чисто семейного конфликта, а нечто совершенно другое: женитьба Керета должна обеспечить обществу благоденствие, что возможно только в том случае, если будет благоденствовать глава этого общества и в особенности если у него будет потомство.

Важнейшие эпизоды эпоса — клятва Керета, пренебрежение ею, болезнь героя и его выздоровление. Идя в страну Удм, Керет посещает храм богини Ашерат сидонской и тирской; там он клянется в случае удачи пожертвовать богине много золота и серебра. Однако, получив в жены Машат-Хурай, Керет забыл о своем обещании, а Ашерат наслала на него болезнь. Жертвоприношения, в которых участвуют воины царя, не достигают цели; болезнь усиливается, и царь оказывается при смерти. Его оплакивают младшие сын и дочь. Тогда Эл изготовляет из глины Шааткат — существо, которое побеждает и прогоняет смерть. Керет начинает есть и выздоравливает. В этом эпизоде интересно предпочтение, которое эпос отдает младшему сыну перед старшим; показательно, что именно младший сын является с атрибутами власти к сестре, чтобы побудить ее оплакать отца. Хотя право первородства существует, его получает младший сын в обход старшего (мотив, который впоследствии будет, хотя и иначе, разработан в библейском предании об Исаве-Эдоме и Иакове) явно как воздаяние за плач по отцу. Старший сын в трагической ситуации грозящей отцу смерти ничем себя не проявляет.

Наконец, еще один эпизод — столкновение старшего сына Керета с отцом. Здесь обычный и широко распространенный эпический мотив разработан весьма своеобразно, как попытка сына при поддержке и даже при прямой инициативе приближенных Керета свергнуть отца с престола. Сын (Йацциб) является к Керету и обвиняет его в том, что он не выполняет обязанностей царя: чинит насилия, не защищает бедняков и убогих; кроме того, он постоянно болен (само собой разумеется, что царем может быть только физически здоровый, сильный человек). Йацциб требует, чтобы Керет уступил

132

ему власть. В ответ Керет проклинает сына и призывает на его голову смерть от руки бога. Дошедший до нас фрагмент на этом обрывается; можно, однако, предполагать, что проклятия Керета сбылись. В эпизоде отражены бытовавшие в угаритском обществе и в своей основе восходившие к глубокой древности представления о роли царя в жизни племени. Характерно, что неудовлетворительное исполнение царем его обязанностей могло послужить достаточной причиной для его устранения и возведения на престол нового владыки. О том, что подобного рода воззрения оставались не только в сфере чистой теории, но и могли применяться на практике, свидетельствует (хотя и несколько столетий спустя) история распада Израильско-иудейского царства, когда группа племен отказалась признать царем наследника Соломона Рехабеама и избрала другого царя.

Еще один интересный мотив эпоса о Керете, являющийся, несомненно, пережитком первобытных, доклассовых общественных отношений (напомним, что царь в доклассовом обществе был военным предводителем данного племени или группы племен; часто он предводитель боевой дружины, воинов — членов мужского союза, каким, по-видимому, и был Керет), — возможность устранения физически немощного, больного царя. Аналогичное явление нашло свое отражение в египетской церемонии хебсед, римском regifugium и т. п. Однако в эпосе о Керете наблюдается уже, по-видимому, преодоление обычая: во-первых, претендентном здесь выступает сын царя, т. е. формулируется династийный принцип, и, во-вторых, при поддержке богов побеждает Керет. Можно предполагать, что рассказ о бунте Йацциба должен был оправдать лишение старшего сына прав, вытекающих из его первородства.

Другой памятник угаритской письменности — сказание о Данэле и его сыне Акхате. Фрагментарность дошедших до нас отрывков не позволяет судить с достаточной полнотой о его содержании. Вначале речь идет о рождении у Данэла сына Акхата. По просьбе Данэла бог Кусар-и-Хасис изготовляет для младенца чудесный лук. Богиня Анат замечает чудесный лук и возгорается желанием его получить. Она предлагает Акхату в обмен золото и серебро, но получает отказ: лук нужен самому Акхату для охоты; пусть Анат принесет дары Касиру-и-Хасису, и он ей сделает такой же лук. Тогда богиня предлагает Акхату свою любовь, бессмертие и вечную жизнь среди богов; однако Акхат снова отказывается: лук — мужское оружие и не годится для женщины. Оскорбленная Анат бросается к Элу и получает его согласие умертвить Акхата. Затем она приглашает к себе на охоту Акхата в окрестности города Аблама. Слуга богини Йатпан в облике орла нападает на Акхата и убивает его. На земле наступает засуха. Семь лет оплакивает сына Данэл. Он разрывает свои одежды, молит о дожде, разыскивает останки сына в желудке Цамал, матери орлов, и других хищных птиц, проклинает свидетелей и участников злодеяния. Из заключительных фрагментов текста явствует, что Пугат, дочь Данэла, мстит за гибель своего брата. Очевидно, в образе Акхата нашли до известной степени воплощение мотивы, связанные с культом умирающего и воскресающего бога, а также мотивы охотничьих мифов. Но не менее важен и другой мотив — богоборческий: изображена борьба между богиней-воительницей и смертным человеком за чудесный лук, т. е. в конечном счете за охотничью удачу, за первенство; и показательно, что и морально, и, по-видимому, фактически Анат побеждена.

С наибольшей полнотой, хотя также весьма фрагментарно, представлены в дошедших до нас из Угарита текстах мифы о Ваале Могучем и Анат, об их войнах, их любви, их борьбе с божественными противниками, среди которых разные версии называют верховного бога Эла, Мота (бога смерти), Ашерат (Ашерат-Йам), владычицу моря, и Астара (божество, аналогичное по функциям Ваалу). Многочисленные попытки расположить эти сказания в определенной последовательности, так, чтобы обнаружить какое-то их сюжетное единство, до сих пор не привели к убедительным результатам; думается, что процесс циклизации еще не был завершен, и перед нами — только отдельные эпизоды, внутренне мало связанные между собой. Судя по некоторым пометкам в текстах, мифы о Ваале Могучем и Анат предназначались для храмовых рецитаций.

Пожалуй, самым значительным из этих сказаний была поэма о борьбе Ваала Могучего с Мотом. В дошедшем до нас тексте отчетливо могут быть выявлены следы двух вариантов, из которых в одном Эл справляет траур по Ваалу, тогда как в другом он радуется гибели Ваала и назначает вместе с Ашерат-Йам ему преемника. Такая разновариантность внутри одного цельного текста, конечно, не случайна; она объясняется желанием его составителя учесть и свести воедино все версии предания. Поэма о борьбе Ваала Могучего с Мотом представляет в этом отношении прообраз библейской записи фольклорных традиций (Пятикнижие); перед нами, следовательно, не изолированный специфический прием, а явление, наблюдаемое, по крайней мере, в словесности всех вообще ханаанейских народов переднеазиатского Средиземноморья.

133

Насколько можно судить, в поэме о борьбе Ваала Могучего и Мота рассказывалось, как последний пригласил к себе на пиршество Ваала Могучего; Мот нападает на Ваала и убивает его; на место Ваала Эл и его супруга Ашерат-Йам ставят царем и владыкой мира бога Астара. Между тем богиня-воительница Анат собирает останки Ваала, оплакивает его и приносит ему заупокойные жертвы; затем она поражает и уничтожает Мота, разбрасывает разрубленное его тело по земле. Ваал воскресает и снова овладевает своим царством. В целом миф о Ваале Могучем и Моте, который, кстати сказать, тоже возрождается к новой жизни, отражает представления об умирающем и воскресающем боге, связанные с ежегодным земледельческим циклом.

В основе нескольких преданий лежит сюжет о строительстве «дома», т. е., очевидно, храма Ваала. Согласно одному из вариантов, Анат, развлекающаяся убийствами и разрушениями, получает от Ваала приглашение в гости; Ваал рассказывает ей о своем грандиозном замысле — построить для себя дом, подобного которому еще никто никогда не видел, и просит ее, чтобы она получила разрешение у Эла. Анат отправляется к Элу, и, кроме того, мы узнаем (без ясно выраженной связи с остальным текстом) еще об одном посольстве Ваала — к божеству Кусару-и-Хасису, который должен осуществить строительство. По другой версии, Анат и Ваал первоначально отправляются к супруге Эла Ашерат-Йам и заручаются ее благосклонностью. Ашерат-Йам, превратившаяся из врага в друга Ваала, убеждает Эла разрешить последнему постройку дома. Ваал призывает Кусара-и-Хасиса, и тот воздвигает дворец из золота и серебра, украшенный драгоценными камнями, но сначала без окон (Ваал боится нападения врагов); потом, убедившись в том, что опасности нет, Ваал поручает Кусару-и-Хасису прорубить окна. Удовлетворенный сделанным, Ваал провозглашает себя царем над всеми богами и людьми.

Существует и близкая по содержанию легенда, повествующая о том, что Эл намеревается построить дом для своего сына Йавта (возможно, тождествен библейскому Яхве), или Йама, бога морской пучины; при этом Эл предлагает Йаму прогнать Ваала с царства. Против такого возвышения Йама выступает какое-то другое божество, по-видимому Астар. Затем следует рассказ о борьбе Ваала и Йама: Ваал оскорбляет Йама; последний требует от Эла и совета богов выдать ему Ваала; Эл выражает готовность выдать Ваала Йаму в плен и рабство; разгневанный Ваал хочет расправиться с посланцами Йама, но его останавливают Анат и Астар; Кусар-и-Хасис делает Ваалу две палицы, и в решительном бою Ваал побеждает Йама.

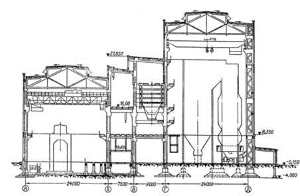

Иллюстрация:

Статуэтка богини

Бронза. Угарит. II тыс. до н. э. Париж. Лувр

Все рассмотренные нами поэмы косвенно отражают, хотя и в форме предания о богах, реальную повседневную жизнь древнего угаритского общества. Показательно уже то, что построить дом можно только с разрешения царя (в данном случае царя богов Эла); обладание домом знаменует собою достижение высокого общественного положения (здесь — приход к власти над миром). Очевидно, поэмы о строительстве храма Ваала Могучего должны были читаться во время праздничной службы, приуроченной к легендарной (или реальной) дате окончания строительства и освящения здания. Заслуживает внимания и многовариантность повествования: в различных текстах по-разному рассказана история замысла постройки, самой постройки и воцарения Ваала; различны и враги,

134

с которыми ои сталкивается. В целом предания о Ваале и Анат разрабатывают широко распространенный фольклорный сюжет о борьбе богов за власть, причем воцаряется благой бог, «хозяин» (Ваал в переводе на русский язык и значит «хозяин»), олицетворяющий собою природу.

Кроме названных, среди угаритских текстов есть и поэма о священном браке лунных богов Йариха и Никкаль, а также своего рода сценарий драматического действа о рождении благостных богов Шахара и Шалима — один из первых в мировой литературе памятников такого рода; найдены и ритуальные гимны, близкие по содержанию к библейским псалмам.

С точки зрения композиционных приемов и стихотворной техники угаритские поэтические произведения принципиально не отличаются от аналогичных памятников ассиро-вавилонской и библейской литератур. Поэтический ритм зависит в них от музыкального сопровождения. Наименьшей поэтической единицей было слово, стоящее под ударением и соответствующее музыкальному такту; стихотворный размер выражен количеством ударных слогов в строке. Полустишия или трети стихов отделялись друг от друга цезурой.

В угаритском стихосложении широко распространен «параллелизм членов» — прием, обычный для семитоязычной поэзии. Как правило, перед нами прямой параллелизм, например:

Она [Ашерат] ублажила Быка, Эла праведного,

она ублаготворила Творца творения;

или:

Как сердце коровы к ее теленку,

как сердце овцы к ее ягненку, —

так сердце Анат к Ваалу.

Встречается, однако, и обратный параллелизм:

Как корова ревет о теленке своем,

сыновья хупшу* плачут о матери своей, —

так будет стенать Удм.

Фольклорный характер угаритской поэзии проявляется в обилии клишированных формул. Речь того или иного персонажа вводится, как правило, словами: «И возвысил голос свой, и воскликнул». Описание приветствия также стандартное:

К ногам Эла она [Ашерат] простерлась и пала,

простерлась ниц и оказала ему почесть.

В формулах изменяется только субъект действия; все остальные слова и конструкции неизменны. Из текста в текст кочуют однородные описания, наподобие следующего:

Она [Анат] умылась росою небесной, елеем земным.

Роса небесная обливала ее,

дождем обливали ее звезды.

Она, стуча, поднимала зайцев на тысяче полей,

нечистоты свои в море сбрасывала...

Другая характерная черта угаритской поэтики — многочисленные эпические повторы. Наиболее яркий пример такого повтора содержит поэма о Керете: мы уже говорили, что сначала поход Керета в страну Удм изображается как предсказание Эла, полученное во сне, а затем следует его описание; и то и другое совпадает почти дословно. Аналогичные повторы встречаются и в других поэмах.

С повторами связана и еще одна стилистическая особенность — употребление рефрена при описании длящихся во времени действий. О строительстве дворца для Ваала, когда потребовалось расплавить большое количество золота и серебра, говорится:

Зажгли огонь в доме, пламя во дворце.

Вот день и другой горит

огонь в доме, пламя во дворце;

третий, четвертый день горит

огонь в доме, пламя во дворце;

пятый, шестой день горит

огонь в доме, пламя во дворце.

Потом на седьмой день убрали

огонь из дома, пламя из дворца.

О битве Ваала и Мота рассказывается:

Они столкнулись, как верблюды [?], —

Мот силен, Ваал силен.

Они бодались, как быки, —

Мот силен, Ваал силен.

Они кусались, как змеи, —

Мот силен, Ваал силен.

Они столкнулись, как быстроногие [кони], —

Мот пал, Ваал пал.

Насколько мы можем судить, угаритские сказители в общем мало интересовались конкретными приметами того мира, который окружал их героев. Мы тщетно стали бы искать у них описаний природы, хотя бы и самых беглых; обстоятельства, в которых развертывается тот или иной эпизод, раскрываются только через действия или состояние участников событий — животных и людей. Например, в эпосе о Керете о бедствиях, постигших страну Пебела, указывают такие строки:

Когда же поднялось солнце на седьмой день,

и не спал Пебел-царь

из-за рева быков его,

135

из-за крика ослов его,

из-за ржания жеребцов,

лая псов гончих,

тогда Пебел-царь сказал жене своей...

В тех крайне редких случаях, когда автор пытается говорить о внешнем облике своих героев, он не выходит за рамки общих фраз и стереотипных сравнений. В том же эпосе о Керете, когда речь заходит о невесте героя, Машат-Хурай, мы читаем:

...чья красота подобна красоте Анат,

чья прелесть подобна прелести Астарты,

чье ожерелье из блестящей лазури,

чьи очи — чаши янтарные, отделанные сердоликом.

Все внимание певцов и рассказчиков сосредоточено на конкретных деяниях людей и богов. Даже душевные движения героев повествования, как правило, изображаются через их поступки. Так, горе Эла раскрывается в деталях траурного обряда, который он справляет:

Тогда Благостный, Эл милосердный,

поднялся с трона, сел на скамеечку,

а со скамеечки сел на землю.

Он насыпал землю траурную на голову свою,

прахом испачкал темя свое.

Одежду он закрыл траурным покрывалом,

кожу камнем исцарапал,

локоны ножницами обрезал,

щеки и подбородок пробуравил тростником,

плечи свои вспахал, как сад,

и грудь, как долину, пробуравил...

Впрочем, и это описание — всего лишь клише, что связано с традиционностью обряда; скорбь Анат изображена точно так же, без сколько-нибудь существенных изменений. Проявления радости более сдержанны, но не менее стандартно оформлены:

Обрадовался Благостный, Эл милосердный,

ноги свои на скамеечку поставил,

сорвал кольцо [?] и засмеялся.

В целом угаритский сказитель не останавливается на подробностях и деталях, которые так или иначе могли бы увести в сторону от событийной канвы повествования. Аналогичное явление мы увидим и в более позднем библейском прозаическом рассказе.

Финикийская словесность первой половины и середины I тыс. до н. э. известна очень плохо. Однако надписи, дошедшие до нас, позволяют, хотя и в высшей степени приблизительно, судить об особенностях финикийской повествовательной прозы и стихосложения этого времени. Нам известны надгробные, посвятительные и строительные надписи, а также тексты исторического содержания.

Поэтический текст содержится только в надписи на саркофаге библейского царя Ахирама (около 1300 г. до н. э.) — формула проклятия нарушителю покоя гробницы:

И если царь из царей,

или правитель из правителей,

или начальник войска

поднимется в Библе

и откроет саркофаг этот, —

да будет сломан жезл судейский его,

да будет опрокинуто кресло царское его

и мир да покинет Библ.

Как и следовало ожидать, версификация этой эпохи сохраняет характерные черты предшествующего периода, и в частности параллелизм; знаменательно, что и по своему содержанию формула проклятия восходит к угаритской поэзии.

О повествовательной прозе можно судить прежде всего по надписи из Каратепе (около 720 г. до н. э.), рассказывающей о деяниях царя Азитавадда от имени самого царя. Автор целиком сосредоточен на описании деяний своего героя и его могущества: «И воссел я на трон отца моего, и установил я мир со всеми царями. И [одним] родом сделал я всех царей праведностью своею, и мудростью своею, и добротой сердца своего. И построил я стены крепкие во всех концах, на границах, в местах, где были злые люди, предводители шаек, из которых ни один человек не был рабом дома Мапаш, а я, Азитавадд, поверг их под мои стопы. И построил я стены в тех местах, чтобы жили дануниты в покое своих сердец».

Нетрудно убедиться, что и эта повествовательная манера восходит к угаритской эпической поэзии. Однако задача, поставленная перед автором, такова, что он больше внимания, чем это было раньше, уделяет личности своего героя — и мотивам его поступков, и его нравственным и физическим качествам. Конечно, идеализация царя очевидна, но очевидно и другое: финикийский автор VIII в. до н. э. пытается глубже, чем его предшественники, вглядеться в душевный мир человека, не ограничиваясь только фиксацией его поступков или слов. Это изменение авторской установки не случайно. В более поздней надписи из Библа (V—IV вв. до н. э.) мы читаем: «Да благословит Владычица Библа Йихавмилка, царя Библа, да оживит его и да продлит дни его и годы над Библом, ибо царь праведный он, и пусть даст ему великая Владычица Библа милость в глазах богов и в глазах народа страны этой, и милость

136

народа земли этой, и милость в глазах всех царей и всех людей». Выделение праведности как наиболее важного качества Азитавадда и Йихавмилка позволяет видеть в этих надписях отражение нам неизвестных, но, вероятно, широко распространенных в Финикии первой половины I тыс. до н. э. религиозно-этических учений. Отметим, что к тому же периоду относится и проповедь иудейско-израильских пророков, одною из важнейших целей которой было формирование представлений о праведности и праведнике.

К сожалению, сведения по истории древнейших финикийских обществ слишком ограниченны, чтобы мы могли представить себе конкретные причины столь существенного сдвига в мировоззрении финикиян. Однако сдвиг этот несомненен.

Греко-македонское завоевание Финикии в конце IV в. до н. э. привело к заметным и существенным изменениям в общественном сознании. Собственно, проникновение греческого языка и в особенности греческого образа жизни отмечается здесь гораздо раньше — уже за несколько десятилетий до похода Александра Македонского; финикияне, таким образом, оказались как бы подготовлены к эллинизации, явившейся прямым следствием установления на Ближнем Востоке греческого господства.

Дело, однако, не ограничилось только усвоением греческого языка в официальной, по крайней мере, жизни, системе образования и административных учреждениях. Финикияне претендовали на то — и выражали эти претензии в соответствующих надписях, — чтобы быть эллинами в полном смысле слова. В подобной ситуации естественным было появление труда Филона Библского, который стремился включить финикийскую мифологию в общеэллинистическую систему (I—II вв. н. э.).

К сожалению, книга Филона дошла до нас в немногочисленных отрывках; поэтому и в истории ее создания, и в ее содержании много неясного. Согласно его собственным указаниям, автор излагает сведения, которые он нашел в сочинении древнего писателя Санхунйатона; последний, как утверждается, в свою очередь, тщательно изучил труды Таавта — божественного изобретателя письменности. Весьма вероятно, что в финикийском обществе были в обращении своего рода «священные писания», которые приписывались мифическому составителю, подобно тому как Пятикнижие приписывалось Моисею. Не исключено и то, что среди «законоучителей», которые участвовали в разработке финикийской религиозной системы, был и некий Санхунйатон. Вполне очевидно, что Филон Библский воспроизводит доэллинистическую традицию; однако мы вынуждены оставить открытым вопрос, где он только переписывает своих предшественников, а где развивает дальше их учение.

Не касаясь проблем собственно историко-религиозных, которые заслуживают специального изучения, отметим в связи с трактатом Филона, что его изложение сохраняет много точек соприкосновения с угаритской мифологией. Хрисор (Хусор), упоминаемый в его сочинении и сопоставляемый им с Гефестом, несомненно, тождествен угаритскому Кусару-и-Хасису — богу-покровителю ремесла, титаны — рефаимам и т. д. Рассказам о борьбе богов за власть у Филона приданы стройность и сюжетное единство. Характерной чертой книги Филона является и то, что автор последовательно идентифицирует финикийских богов с греческими; он находится под весьма ощутимым влиянием евгемеризма — концепции, согласно которой боги суть обожествленные «культурные герои». Наконец, прослеживается у Филона и влияние популярных в эпоху эллинизма философско-космогонических идей: началом всего сущего он считает воздух и хаос; от самооплодотворения духа произошло желание, от духа и желания — Мот (смерть); от них же — все семена творения и рождение всего. Истоки религии, по Филону, — обожествление естественно возникших явлений и сил природы.

Дата добавления: 2016-07-11; просмотров: 1423;