Эра металлов. Медь и бронза

Накопление и систематизация наблюдений за процессами обжига привели к совершенствованию конструкций печей, что способствовало развитию методов регулировки силы пламени и достижению более высоких температур. Последние обстоятельства повлекли за собой чрезвычайно важные последствия - они позволили совершить еще один революционный скачок в эволюции человечества - перейти к использованию нового вида минерального сырья - металлов. Чтобы обозначить важность этого этапа в истории человечества, его выделяют в особый период, который называется энеолитом, халколитом или каменно-медным веком. Для него характерно появление первых медных изделий на фоне преобладающего использования каменных орудий труда.

Первыми металлами, которые в различных целях стали применять древние люди, были самородные медь и золото. Знакомство древнего человека с металлами произошло, по всей видимости, случайно в процессе поиска минералов, подходящих для изготовления каменных орудий. В первую очередь люди натолкнулись на медные самородки, которые более распространены в природе по сравнению с золотыми или серебряными. Сначала эти металлы применяли для создания украшений, то что медь и золото обладают пластичностью и ковкостью, скорее всего, было обнаружено совершенно случайно. Поэтому самой ранней формой обработки самородных металлов, которая, по мнению некоторых историков, возникла уже в IX-VIII тыс. до н.э. (т.е., в самом начале процесса перехода к оседлости), закономерно стала холодная ковка. Древнейшими из металлических изделий (приблизительно 8500 лет до н.э.) считают медные подвески, найденные на территории северного Ирака. Для сравнения: самые древние золотые украшения, относящиеся лишь к VII тыс. до н.э., были обнаружены в Болгарии (Варненский некрополь и поселение Дуранкулак). Археологические раскопки последних лет доказывают, что изделиями из самородной меди 8 тыс. лет назад пользовались обитатели древнего города Чатал-Гуюк (Западная Анатолия, Турция).

Однако металлы еще не могли получить сколько-нибудь заметного практического применения: самородки были малы, а сковать их вместе без разогрева было невозможно. Как свидетельствуют археологи, первым металлом, который стали выплавлять древние люди, оказался свинец. При раскопках в Чатал-Гуюке были найдены свинцовые бусины, датируемые примерно VI тыс. до н.э. Фактически начало веку меди положило освоение людьми техники горячей ковки и литья. которому во многом способствовало распространение и усовершенствование гончарного производства: печи и керамические формы для отливки дали возможность взяться за опыты с медью уже всерьез. Произошло это на Ближнем Востоке примерно в VII-VI тыс. до н.э., а в Европе и Китае лишь 3000 лет спустя. Самым древним изделием из литой меди (VI тыс. до н.э.) считается верхняя часть жезла или булавы, найденная в поселении Кан-Хасан (Турция).

Литье в высшей степени упрощало процесс получения готового изделия, а медный топор только за счет своей большей массы ускорял процесс рубки дерева втрое. Однако распространению медных орудий на данном этапе еще препятствовали как трудность отыскания самородков, так и крайняя мягкость меди, значительно ограничивающая ее применение при обработке других материалов. Некоторые историки считают, что металлургия меди не повлекла за собой коренных изменений в образе жизни людей, так как медные орудия не только никогда не вытесняли полностью каменных, но и уступали им во многих отношениях, имея решительное преимущество лишь в технологичности. Более того, запасы самородной меди стремительно истощались.

Следующий этап развития технологий наступил на рубеже VII-VI тыс. до н.э., когда была открыта возможность получения металлов из руды. О том, как человек от использования самородной меди перешел к ее выплавке, до сих пор не существует единого мнения. Возможность получения меди из руды около 6000 лет до н.э. к настоящему времени доказана результатами находок археологов при раскопках в Чатал-Гуюке, на Синайском полуострове и в горных областях Шумера (современный Ирак). Ранняя технология получения меди была основана на использовании таких ее соединений, как малахит и азурит.

Ранее высказывалось мнение, что впервые медь из руды получили случайно при помощи обычного костра. Более поздние исследования опровергают эту гипотезу. Как показали эксперименты, выплавить медь из азурита или малахита можно только в печах, поскольку в этом случае удается достичь температуры, необходимой для восстановительной плавки руды.

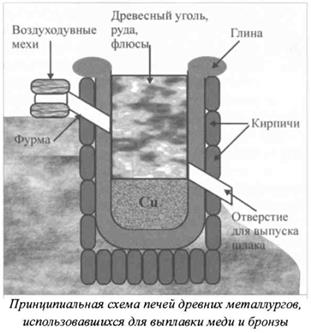

|

Наблюдая за горением древесины в печах различных типов, древние металлурги разработали метод получения древесного угля. Его использование позволило осуществлять нагрев до высоких температур, при которых плавились медь и даже железо.

Однако применение древесного угля стало плодотворным лишь после осознания роли воздуха в процессе горения и достижения высокого уровня развития техники обжига. В результате многовекового опыта работы с печами для обжига человек научился подбирать и использовать горючие и огнеупорные материалы, а также создал устройства для принудительной подачи воздуха. Использование древесного угля и кузнечных мехов позволили уже в те далекие времена создать основы металлургической техники, которая вплоть до середины XVIII в. изменялась очень незначительно, за исключением постоянно возрастающих объемов производства. В горизонтах многослойного поселения Чатал-Гуюк, датированных 6400-5700 гг. до н.э., были найдены различные мелкие металлические украшения: медные бусины, трубочки, колечки, а также мелкие изделия из свинца.

Несмотря на существующие различия во мнениях, достаточно большое число историков склоняются к утверждению, что колыбелью цветной металлургии следует считать древние поселения в Западной Анатолии (современная Турция).

Горы в этой части Малой Азии обладали богатыми залежами меди и олова. Медь также добывали на Кипре, Крите, в Египте, в пустыне Негев (Израиль), Иране и по побережью Персидского залива. Добыча медной руды всегда была весьма трудоемким процессом. В определенном смысле это обусловлено условиями залегания медных руд. С одной стороны, выходы меднорудных жил на поверхность холмов способствовали первому знакомству человека с этими минералами. Под действием потоков воды естественным образом обнажались залежи медьсодержащих минералов, которые было не трудно заметить, поэтому древние медные рудники устраивали на склонах: сбегающие с вершин холмов после доящя ручьи размывали пустую породу, что облегчало добычу медной руды (см. цветную вклейку).

|

Сухопутными и морскими торговыми путями драгоценную медь ввозили на территорию древнейших государств Египта и Месопотамии. С этого времени медь стала вполне доступным материалом для изготовления оружия, орудий труда и предметов домашнего обихода: медная сковорода, найденная в древнеегипетском захоронении, датируется 3200 г. до н.э.

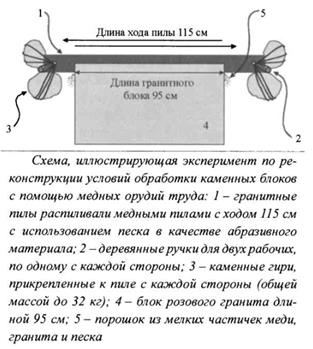

Вполне обоснованным следует считать мнение некоторых историков о том, что использование медных орудий труда не слишком заметно повлияло на общий уровень развития цивилизации, в его пользу свидетельствуют результаты экспериментов по реконструкции некоторых технологических приемов древних ремесленников.

|

Как известно, величественные египетские пирамиды считаются одним из семи чудес света. Создание подобных грандиозных архитектурных памятников в эпоху достаточно примитивных технологий порой порождает домыслы о вмешательстве инопланетного разума. Самую большую из египетских пирамид - пирамиду Хеопса (Хуфу) египтяне возвели в XXVII в. до н.э., когда медь еще только начинала уступать свои позиции бронзе. В 2001 г. группа американских ученых поставила эксперимент, целью которого было доказать, что египтяне, вооруженные только медными орудиями для обработки камня, действительно были способны построить эти гигантские сооружения. Была предпринята попытка реконструкции технических приемов, которые могли применять египтяне, чтобы выпиливать каменные блоки для строительства пирамид. Для обработки природного розового гранита применяли четырнадцатикилограммовые медные пилы длиной 1,8 м, шириной 15 см и толщиной 6 мм. В качестве абразивного материала использовали сухой и влажный кварцевый песок. Результаты экспериментов показали, что скорость стачивания гранита была в четыре раза выше, чем скорость деградации медных пил. При этом распил имел клиновидный профиль, по форме и размерам очень похожий на следы, которые видны на гранитных блоках саркофага фараона Джедефра (IX Династия), хранящегося в Каирском Музее.

Приведенный пример еще раз красноречиво свидетельствует о том, что наши представления об уровне развития ремесленного производства и общем объеме естественнонаучных знаний в эпоху Древнего мира весьма фрагментарны, нуждаются в постоянном пополнении и уточнении.

|

Примерно в середине IV тыс. до н.э. человечество вступило в новую продолжительную эпоху - бронзовый век. Именно к этому периоду относят появление первых бронзовых изделий, найденные при раскопках поселений, относящихся к так называемой майкопской культуре (Северный Кавказ, Россия). Как считают некоторые специалисты по истории Древнего мира, именно отсюда технология бронзы быстро распространилась по всему Ближнему Востоку, а несколько позднее достигла поселений, расположенных в долине Инда. В древнем Китае первые бронзовые изделия появились примерно 4100 лет назад. Несмотря на то что хронология весьма приблизительная, бронзовый век обычно делят на три периода: ранний (3500-2000 лет до н.э.), средний (2000-1500 лет до н.э.) и поздний (1500-1200 лет до н.э.).

Открытие технологии выплавки бронзы, несомненно, было случайным событием, поскольку металлургия чистых металлов (мышьяк и олово), используемых в качестве добавок к меди, древним людям не была известна. Подтверждением данного постулата служит и тот факт, что первые бронзовые изделия были выполнены из сплава меди и мышьяка с содержанием последнего до 7 % по массе. Археологические раскопки показали, что медная руда, используемая в тот период, была в значительной мере обогащена соединениями мышьяка, поэтому мышьяковистую бронзу можно было легко получить непосредственным сплавлением природного сырья. В Альпах, на границе Австрии и Швейцарии, в леднике были найдены хорошо сохранившиеся останки мужчины (Oetzi the Iceman); при нем был найден топор, изготовленный из меди чистотой 99,7 %. Повышенное содержание мышьяка в волосах этого древнего человека позволяет предположить, что он был причастен к процессу выплавки меди. Случайно или в результате осмысленных наблюдений древние металлурги пришли к заключению, что добавка к меди другого металла приводит к повышению твердости сплава, снижает температуру плавления (приблизительно на 100 градусов) и облегчает разливку расплава в заготовленные изложницы вследствие снижения его вязкости.

Период использования мышьяковистой бронзы оказался сравнительно коротким. По всей видимости, древние металлурги убедились, что пары, образующиеся в процессе изготовления этого сплава, являются смертельно ядовитыми. К началу III тыс. до н.э. наблюдается повсеместное вытеснение сплавов меди и мышьяка оловянной бронзой. Производители убедились, что добавление олова в количестве 10% по массе является практически идеальным вариантом при изготовлении сплавов на основе меди. Наиболее древние изделия из оловянной бронзы были обнаружены в гробнице египетского фараона Итети, который правил в XXX в. до н.э. В качестве основной руды, содержащей олово, использовали касситерит. Оловянная бронза обладала рядом существенных достоинств по сравнению с мышьяковистой:

- она была более твердой, но при этом менее хрупкой;

- ее можно было закалять при охлаждении;

- при последующей ковке ее механические свойства заметно улучшались;

- при отливке изделий снизилась вероятность образования раковин;

- технология изготовления стала относительно безопасной.

|

В более поздний период в Средиземноморье возникает технология еще одного сплава на основе меди - латуни. Благодаря своему красивому золотистому цвету этот сплав получил достаточно широкое распространение в Древней Греции и Риме.

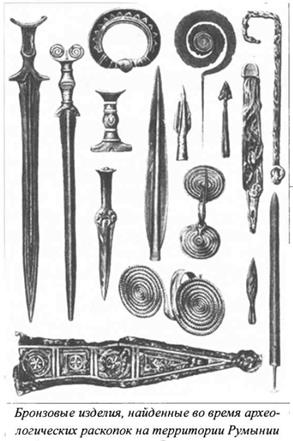

Обработка меди и бронзы прошла эволюцию от холодной ковки металла до литья в двустворчатых каменных формах. Бронза стала основным материалом для изготовления орудий труда, оружия и предметов обихода. Использование бронзы привело к появлению новых видов орудий труда и логических раскопок на территории Румынии оружия: впервые появились прямые длинные мечи. Причем в Китае, где бронза стоила дешево, изготовление оружия из нее продолжалось даже во II в. н.э., -т.е. уже в эпоху широкого распространения железных орудий. Бронзовый клинок был легче и острее железного, хотя из-за меньшей, чем у стали, твердости рубящей кромки не годился для поражения железных доспехов и фехтования против железного меча.

|

Широкое использование бронзы выявило множество преимуществ, среди которых наиболее весомыми были возможность многократного использования металла, а также быстрота и легкость его обработки (см. цветную вклейку). Наступление бронзового века, сменившего энеолит, привело к заметному росту производительности труда. Этот период в истории человечества ознаменовался распадом первобытнообщинного строя и возникновением в некоторых районах Земли рабовладельческих государств. По мнению некоторых историков, одним из наиболее известных событий бронзового века, подробно описанных в мировой литературе, следует считать многолетнюю осаду и гибель Трои.

Основной причиной, по которой бронза так и не смогла полностью вытеснить из употребления каменные орудия и оружие была прежде всего высокая себестоимость ее производства: необходимые для изготовления бронзы медные руды встречаются несравненно реже железных, а олово было остродефицитным материалом еще в глубокой древности - финикийцы плавали за ним к берегам туманного Альбиона. Результаты анализа некоторых бронзовых изделий, найденных при раскопках в бассейне Средиземного моря, однозначно свидетельствуют, что находящееся в этих образцах олово по изотопному составу идентично оловянной руде, добываемой в Великобритании.

Как уже говорилось выше, первоначально древние металлурги эксплуатировали только выходы рудных пластов на поверхность главным образом на склонах гор. Но жила уходила вглубь, и, чтобы добраться до нее, возникала необходимость строить глубокие колодцы. Рудокопам приходилось решать задачи по укреплению сводов деревом, созданию искусственного освещения, подъему добытой руды на поверхность. В горном деле стали использоваться первые механизмы - «журавли» и вороты. Ранние рудники колодезного типа возникли кое-где еще в эпоху варварства. Создавались и обслуживались они небольшими артелями земледельцев, работавших в них в свободное время. С возникновением государств появились и огромные (по тем временам, естественно) карьеры, разработки в которых осуществлялись силами тысяч рабов. Но даже такое количество работников ничего не могли сделать, когда жила уходила в землю на десятки метров. В I тыс. до н.э. в наиболее развитых государствах для добычи медной руды появились уже настоящие шахты: со стволами, уровнями, вагонетками и водоподъемными механизмами.

Дефицит медной и, главным образом, оловянной руд в итоге приводил к тому, что бронзовая индустрия развивалась только у цивилизованных народов. Сырье, необходимое для получения бронзы в количестве, достаточном для изготовления орудий труда и массового вооружения армии, можно было добыть только в рудниках, либо получить в результате обмена. Бесперебойное производство бронзы способствовало развитию товарообмена между различными государствами. При этом отмечается существенный прогресс в кораблестроении и мореходстве, поскольку основные торговые пути пролегали через Средиземное море. Более того, некоторые племена и народы, например, финикийцы или жители острова Крит в эпоху кносской культуры, сделали резкий рывок в своем развитии исключительно за счет торговли. Считается, что бронзовая культура критян возвысилась за счет экспорта медной руды и древесного угля, а позднее еще и обеспечивала безопасность торговых путей. Создав большой флот, критяне подчинили себе ряд островов Эгейского моря. Широкие торговые и дипломатические связи с Египтом и государствами Передней Азии обеспечили Криту первенство в Эгейском бассейне. Морское владычество (талассократия) критян этого времени сохранялось в памяти греков много веков спустя.

Рекордный по тем временам показатель производства бронзы на душу населения, около 300 граммов в год, ученые отмечают в Вавилоне (притом, что в самом Междуречье не было существенных запасов ни оловянных, ни медных руд). В Египте же производство этого металла составляло всего порядка 50 граммов в год на одного жителя. Племена, находившиеся на более низких ступенях развития, редко могли располагать бронзой в достаточном количестве, за исключением тех случаев, когда территория их обитания была богата всеми необходимыми для производства этого сплава ресурсами, как это имело место в Скандинавии. Либо, как в случае скифов, племена поддерживали постоянные экономические контакты с греческими поселениями на побережье Черного моря. Историки считают, что пребывание какого-либо народа в эпохе бронзы подразумевает наличие среди археологических находок бронзовых изделий культового назначения или оружия (см. карту на цветной вклейке). Даже строительство хорошо оснащенных шахт не снимало проблему дефицита бронзы, поскольку у народов, располагающих такими возможностями, и потребности в металле были очень высокие. Удовлетворить их могло только в 15 раз более распространенное, чем медь, железо. Быстрое истощение доступных запасов меди и олова ускоряло переход к новому этапу металлургии.

Закату бронзового века способствовало и еще одно обстоятельство. Многие высокоразвитые культуры в этот период оказались стертыми с лица Земли либо в результате грандиозных стихийных катастроф, либо под ударами более воинственных и менее цивилизованных соседних племен - «народов моря». Около 1470 г. до н.э. тектоническая катастрофа на острове Фера повлекла за собой череду губительных землетрясений на Крите. Разрушение городов и деревень, гибель населения и флота - все эти обстоятельства определили запустение острова и гибель кносской культуры острова Крит. Началом переселения, ставшего важнейшим рубежом в истории Южной Европы и Ближнего Востока, послужила экспансия индоевропейцев, населявших бассейн Верхнего и Среднего Дуная. В первой половине XIII в. до н.э. по неизвестным причинам они внезапно двинулись на юго-запад в направлении Балканского, Апеннинского и Пиренейского полуостровов, вызывая «по цепочке» новые и новые перемещения племен. Одним из последствий такого переселения народов явился заметный упадок экономики и культуры. В цветущих и преуспевающих городах Восточного Средиземноморья практически в течение нескольких десятилетий воцарились хаос и разрушения. Все это привело к тому, что в налаженной системе торговых отношений, обеспечивающих бесперебойную поставку сырья для производства бронзы, выпали звенья, которые играли весьма существенную роль. Цивилизации, зависящие главным образом от привозного сырья, были поставлены перед проблемой прекращения производства этих сплавов. Древние металлурги вынуждены были озаботиться поиском новых материалов и технологий для производства оружия и орудий труда.

Железо и сталь

Еще один скачкообразный рывок в развитии цивилизации связан с открытием технологии получения железа. Термин «железный век» был введен в науку около середины XIX в. датским археологом К. Ю. Томсеном. Этот металл был известен человеку с древнейших времен. Археологические раскопки выявляют изделия из железа, датируемые примерно IV тыс. до н.э. и относящиеся к древнеегипетской и древнешумерской цивилизациям. Поделки из железа того времени представляют собой главным образом наконечники для стрел и украшения. В них использовалось метеоритное железо, а точнее - сплав железа и никеля, из которого состоят эти небесные тела. Упоминание о неземном происхождении железа осталось во многих языках. Например, древнеегипетское название «бени- пет» означает «небесное железо», а древнегреческое слово «sideros» связывают с латинским «sidus» (родительный падеж sideris) - «звезда, небесное тело». Хеттские тексты XIV в. до н.э. упоминают о железе как о металле, упавшем с неба. В хеттском захоронении, относящемся приблизительно к XXV в. до н.э., был найден железный кинжал с бронзовым эфесом. Недавно было подсчитано, что на территории Древнего Ближнего Востока могло находиться до 1 млн тонн железных метеоритов.

Самым древним из известных образцов железа, полученных восстановлением из оксидов, можно считать маленький слиток, найденный при раскопках на Синайском полуострове, поблизости от печей для выплавки меди. Его возраст - около 5000 лет. Оксиды железа использовали в качестве флюса при выплавке меди и бронзы. Возможно, что подобные слитки могли образоваться как побочные продукты. В начале II тыс. до н.э. в Месопотамии, Анатолии и Египте появляются первые предметы, изготовленные из переплавленного железа, что можно констатировать по отсутствию никеля в составе сплава. Тем не менее, железо использовалось в основном в культовых предметах. Вероятно, железо в те времена было очень дорогим - более дорогим, чем золото. Можно сослаться на древние тексты, в которых указывается, что хетты, поставляя железо ассирийцам, обменивали его на серебро в соотношении один к сорока по массе. В Древней Греции оружие было в основном бронзовым, однако в 23-й песне «Илиады» рассказывается, что Ахилл наградил диском из железной крицы победителя в соревновании по метанию диска.

Большинство историков склоняются к мнению, что секрет плавки железа был открыт примерно в 1600-1500 гг. до н.э. в Малой Азии. Согласно одному из наиболее вероятных предположений, сыродутный процесс получения железа был впервые применен племенами хатти, жившими в горах Армении (Антитавр) в XX-XV вв. до н.э. Народность хатти находилась в зависимости от более могучих и многочисленных племен хеттов. Широко использовать железо первыми стали именно хетты, проживавшие на территории древнего государства Урарту (Армения) и позднее расселившиеся вплоть до современной Сирии. Еще древнегреческий географ и историк Страбон в своих трудах писал, что в Канеше - колонии Ассирии - производство железа было налажено в середине II тыс. до н.э. Двести лет хетты хранили секрет изготовления железа, но, тем не менее, между 1600 и 1200 гг. до н.э. производство этого металла достаточно широко распространилось на Ближнем Востоке. В этот период железо все еще значительно уступало по распространению бронзе, несмотря на то, что исходное сырье для его производства было значительно доступнее.

Только после XI в. до н.э. началось массовое изготовление железного оружия и орудий труда в Палестине, Сирии, Малой Азии, Закавказье, Индии. Ассирийское войско в IX-VIII вв. до н.э. считается первой в истории армией, полностью оснащенной железным оружием и доспехами. В это же время железо становится известным на юге Европы. В XI-X вв. до н.э. отдельные железные предметы проникают в область, лежащую к северу от Альп, а также на Европейскую часть современной территории России. Однако преобладание железных орудий в этих областях отмечают только начиная с VIII-VII вв. до н.э. В VIII в. до н. э. железные изделия широко распространяются в Месопотамии, Иране, а несколько позднее - в Средней Азии. Первые известия о железе в Китае относятся к VIII в. до н.э., но распространяется оно только с V в. до н.э.

В отличие от сравнительно редких месторождений меди и олова, железные руды, правда, чаще всего низкосортные (бурые железняки), встречаются почти повсюду, но получить железо из руды гораздо труднее, чем медь. Чтобы реализовать на практике восстановление руды с целью получения железа, пригодного для дальнейшей переработки, необходимо было выполнить три условия:

- Введение оксидов железа в зону нагревания в условиях восстановления;

- Достижение температуры, при которой получается металл, пригодный для механической переработки;

- Открытие действия флюсов - добавок, облегчающих отделение примесей в виде шлаков. Использование шлаков облегчало получение ковкого металла при температурах, ниже точки плавления железа.

|

Сначала для получения железа использовали костры, а затем специальные плавильные ямы - сыродутные горны. В горн, выложенный из камня, загружали легковосстановимую руду и древесный уголь. Дутье, необходимое для горения угля, подавалось в горн снизу (первое время естественной тягой, а впоследствии при помощи мехов). Образующийся угарный газ восстанавливал оксиды железа. Металл получали в тестообразном состоянии за счет восстановления железной руды при температуре около 900-1350° С. Относительно низкая температура процесса и большое количество железистого шлака препятствовали науглероживанию металла и позволяли получать железо только с низким содержанием углерода. На дне печи образовывалась крица - комок пористого или губчатого железа весом 1-5 кг, которую необходимо было проковывать для уплотнения, а также удаления из нее шлака. Процесс был малопроизводительным и обеспечивал извлечение из руды лишь около половины содержащегося в ней железа. К тому же сыродутное железо по качеству значительно уступало бронзе. Вот почему металлургия железа развивалась медленнее, чем металлургия меди и сплавов на ее основе. Это объясняется и тем, что при достижимых в то время температурах металлургических процессов бронза получалась в расплавленном состоянии, а железо - в виде тестообразной массы с многочисленными включениями шлака и несгоревшего древесного угля. В связи с низким содержанием углерода сыродутное железо было мягким. Изготовленные из него оружие и орудия труда быстро затуплялись, гнулись, не подвергались закалке, поэтому по функциональным свойствам, и прежде всего по долговечности, они пока еще не выдерживали конкуренции с бронзовыми изделиями.

Для перехода к более широкому производству и применению железа необходимо было усовершенствовать примитивный сыродутный процесс, а главное - овладеть процессами науглероживания железа и его последующей закалки, т.е. создать технологию получения стали. Лишь примерно в начале I тыс. до н.э. в Индии, Месопотамии, Армении и Египте были разработаны методы получения железа, оказавшие определяющее влияние на развитие металлургии последующих веков.

По мере усовершенствования способов дутья и увеличения высоты горна температура процесса повышалась, поэтому определенная часть железа в большей степени насыщалась углеродом, т.е. получался чугун или, точнее, передельный чугун. Этот сравнительно хрупкий продукт считали отходом производства. Отсюда название чугуна - «чушка», «свинское железо» (англ, -pig iron). Первые сведения о чугуне относятся к VI в. до н.э. В Китае из высокофосфористых железных руд получали чугун, содержащий до 7 % фосфора, с низкой температурой плавления, из которого отливали различные изделия. С VI-V вв. до н.э. этот материал получали уже и ремесленники Древней Греции и Рима.

|

Решающее усовершенствование технологии получения железа заключалось в повторном прокаливании железного слитка в присутствии угля. При этом поверхностный слой металла слегка насыщался углеродом и упрочнялся. Изделия, полученные таким способом, уже были заметно более надежными, чем бронзовые. После повторного нагревания железа в печи с древесным углем оно превращалось в ковкую сталь (англ. - wrought iron). В I тыс. до н.э. такие усовершенствования обеспечили железу главенствующее положение среди материалов, используемых человеком. Также было замечено, что при повторном прожигании в горне в условиях сильного дутья и чугун превращается в железо хорошего качества; более того, практика показала, что такой двустадийный процесс является более выгодным, чем сыродутный. Примерно в это же время древние металлурги обнаружили еще несколько важных закономерностей:

- чем длительнее выдержка сыродутного железа при повторном нагревании в смеси с древесным углем, тем качественнее изделие;

- быстрое охлаждение железа от температуры красного каления (закалка) приводит к улучшению механических характеристик (повышается твердость).

На завершающей стадии совершенствование механических свойств стальных изделий (повышение твердости при сохранении пластичности) уже практически полностью зависело от мастерства кузнеца, вот почему эта профессия долгие годы была весьма почитаемой у разных народов (недаром практически у всех европейских наций аналоги русской фамилии «Кузнецов» являются одними из самых распространенных: в Великобритании - Смит, в Германии - Шмидт и др.). Мастерство кузнеца позволяло выковать меч или топор, у которых режущая кромка была значительно тверже, чем остальная часть. Это давало существенные преимущества - такие клинки были довольно пластичными, поэтому сломать их в бою было достаточно трудно.

Все усовершенствования технологии получения ковкой стали привели к тому, что к началу новой эры металлургия железа была почти повсеместно распространена в Европе и Азии. Этому способствовали преимущественно два обстоятельства: 1) достаточно низкая себестоимость процесса, обусловленная главным образом доступностью исходного сырья; 2) отсутствие необходимости вовлечения в технологический процесс большого числа людей. Именно эти факторы оказались решающими в распространении технологии железа даже среди народностей и племен, которые находились в условиях общинно-родового строя.

В то же время, нельзя не учитывать мнения влиятельной группы историков, которые связывают переход к технологии железа исключительно с природными катаклизмами и массовой миграцией менее цивилизованных народов, происходящими в XII-XI вв. до н.э. Эти специалисты считают, что все названные процессы привели к разрушению отлаженной системы доставки сырья, необходимого для производства бронзы. Аргументом выступает тот факт, что в Древнем Египте, который не был вовлечен в эти разрушительные процессы, доминирование производства бронзы сохранялось вплоть до завоевания его ассирийцами в 663 г. до н.э.

Получение стали явилось поворотным моментом в истории развития металлургии и всей истории развития человечества. Железо стало символом новой силы и мощи, иного военного и политического порядка. Человечество получило доступ к орудиям труда и оружию высокого качества. Технический переворот, вызванный распространением железа и стали, намного расширил власть человека над природой. Стала возможной расчистка под посевы больших лесных площадей, расширение и совершенствование оросительных и мелиоративных сооружений, в целом улучшилась обработка пахотных земель. Ускорилось развитие различных ремесел, особенно кузнечного и оружейного. Усовершенствовалась обработка дерева для строительства, производства транспортных средств (судов, колесниц и т.п.), изготовления разнообразной утвари. Ремесленники, начиная с сапожников, каменщиков и кончая рудокопами, получили в свое распоряжение более совершенные инструменты. К началу нашей эры все основные виды ремесленных и сельскохозяйственных ручных орудий (кроме винтов и шарнирных ножниц), употреблявшихся в Средние века, а частично и в новое время, были уже в ходу. Облегчилось сооружение дорог, усовершенствовалась военная техника, расширился обмен, распространилась металлическая монета как средство обращения.

Тем не менее необходимо отметить, что использование железа не вытеснило полностью использование бронзы. Переход от каменного века к бронзовому, а затем и к железному для разных народов проходил крайне неравномерно. При археологических раскопках на месте Марафонской битвы были обнаружены не только стальные и бронзовые мечи, но и каменные наконечники стрел. И в более поздние периоды бронза сохраняла некоторое значение, так как превосходила железо в технологичности: если железному изделию можно было придавать форму только ковкой (поэтому даже старинные гвозди имели квадратное сечение), то бронзовые орудия можно было изготовить, используя процесс литья. Изделие сложной формы проще было именно отлить, чем выковать. Что же касается прочности, то бронза однозначно была тверже сыродутного железа и не такой хрупкой, как сталь. Бронзовые доспехи, в том числе цельнолитые кирасы, вплоть до начала нашей эры использовались в Риме (см. цветную вклейку). Вплоть до XIX в. в Европе и шлемы делали преимущественно из бронзы.

Дополнительным достоинством бронзы было ее удобство при массовом производстве. Так, китайцы, например, уже в первом тысячелетии новой эры отливали из бронзы детали к арбалетным замкам, наконечники и ушки для арбалетных болтов и многое другое. Бронзовый наконечник, конечно, не обладал пробивной способностью стального. Однако каждый стальной наконечник надо было выковывать и закаливать персонально, а их бронзовые собратья отливались в специальном станке по 100-200 штук разом, причем обладали стандартностью - качеством, недостижимым для железных изделий того времени.

Дата добавления: 2017-02-18; просмотров: 12383;