Полезно используемая теплота и к. п. д. парового котла

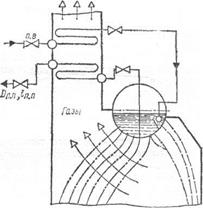

Уравнение для  можно составить, если рассмотреть схему котла, представленную на рис. 3.3. В котел поступает питательная вода в количестве

можно составить, если рассмотреть схему котла, представленную на рис. 3.3. В котел поступает питательная вода в количестве  , кг/с, с энтальпией

, кг/с, с энтальпией  , МДж/кг. Эта вода вносит в котел в единицу времени теплоту

, МДж/кг. Эта вода вносит в котел в единицу времени теплоту

, МВт. Вода в котле нагревается, кипит и превращается в перегретый пар. Из котла выходит перегретый пар

, МВт. Вода в котле нагревается, кипит и превращается в перегретый пар. Из котла выходит перегретый пар  , кг/с, с энтальпией

, кг/с, с энтальпией  , МДж/кг. Следовательно, с перегретым паром из котла уносится теплота в количестве

, МДж/кг. Следовательно, с перегретым паром из котла уносится теплота в количестве

, МВт.

, МВт.

Разница между теплотой, уносимой из котла с перегретым паром, и теплотой, вносимой в него с питательной водой, является полезно использованной теплотой, то есть

. .

| (3.6) |

В постоянном режиме работы уровень воды в котле не должен изменяться. Для выполнения этого требования необходимо соблюдать условие  . Тогда из выражения (3.6) получим, МВт,

. Тогда из выражения (3.6) получим, МВт,

, ,

| (3.7) |

Рис. 3.3. К определению полезно используемой теплоты

Рис. 3.3. К определению полезно используемой теплоты

|

откуда

. .

| (3.8) |

Отношение полезно используемой теплоты к располагаемой называется коэффициентом полезного действия парового котла, %,

. .

| (3.9) |

Подставив в формулу (3.9) значение  из (3.8), для

из (3.8), для  получим, %,

получим, %,

. .

| (3.10) |

Для вспомогательного парового котла, выдающего потребителям не перегретый, а влажный пар,  определяется по формуле, %,

определяется по формуле, %,

, ,

| (3.11) |

| где |

| – | соответственно расход и энтальпия влажного пара на выходе из пароводяного коллектора, кг/с и МДж/кг. |

Метод расчета к. п. д. котла по формулам (3.10) и (3.11) называют методом прямого теплового баланса. В настоящее время значения  для главных судовых котлов составляют 93–95%, для вспомогательных 80–90%. Метод прямого теплового баланса устанавливает связь между к. п. д., расходом и энтальпией пара и питательной воды, расходом топлива и теплотой его сгорания.

для главных судовых котлов составляют 93–95%, для вспомогательных 80–90%. Метод прямого теплового баланса устанавливает связь между к. п. д., расходом и энтальпией пара и питательной воды, расходом топлива и теплотой его сгорания.

Кроме метода прямого теплового баланса для определения к. п. д. котла существует метод обратного теплового баланса. Суть его заключается в следующем. Возьмем уравнение теплового баланса в виде (3.5), разделим все члены этого уравнения на величину  и умножим на 100. Тогда получим, %,

и умножим на 100. Тогда получим, %,

, ,

| (3.12) |

| где |

| – | относительные тепловые потери, %. |

Из формулы (3.12) получим выражение для к. п. д. котла по обратному тепловому балансу, %,

. .

| (3.13) |

Это выражение связывает к. п. д. котла с тепловыми потерями: к. п. д. котла тем выше, чем меньше тепловые потери.

Теперь подробнее рассмотрим вопрос о тепловых потерях.

Тепловые потери

Наибольшей среди тепловых потерь является потеря теплоты с уходящими газами, относительная величина которой составляет, %,

. .

|

Для мазутов  может быть принята постоянной (

может быть принята постоянной (  = 40,6 МДж/кг), поэтому

= 40,6 МДж/кг), поэтому  зависит от абсолютной потери теплоты с уходящими газами

зависит от абсолютной потери теплоты с уходящими газами  , которая в соответствии с формулой (3.3) равна

, которая в соответствии с формулой (3.3) равна  . Из этого выражения видно, что потеря теплоты с уходящими газами

. Из этого выражения видно, что потеря теплоты с уходящими газами  меньше энтальпии уходящих газов на величину

меньше энтальпии уходящих газов на величину  . Так как по абсолютному значению

. Так как по абсолютному значению  много больше

много больше  , то есть

, то есть  , то

, то  зависит в основном от

зависит в основном от  . Величина

. Величина  будет тем меньше, чем меньше значение

будет тем меньше, чем меньше значение  . Следовательно, для снижения потери

. Следовательно, для снижения потери  необходимо уменьшать энтальпию уходящих газов

необходимо уменьшать энтальпию уходящих газов  .

.

Из диаграммы  h – (см. рис. 2.3) видно, что энтальпия газов зависит от температуры h и коэффициента избытка воздуха

h – (см. рис. 2.3) видно, что энтальпия газов зависит от температуры h и коэффициента избытка воздуха  . Таким образом,

. Таким образом,  зависит от температуры уходящих газов h

зависит от температуры уходящих газов h  и коэффициента

и коэффициента  , а для снижения

, а для снижения  необходимо уменьшать h

необходимо уменьшать h  и

и  .

.

Теперь рассмотрим, как определяется температура h  при проектировании котла. Вначале определяют величину

при проектировании котла. Вначале определяют величину  , %,

, %,

. .

| (3.14) |

Значения  можно принимать, например, по прототипу, однако лучше пользоваться данными исследований. Затем определяют

можно принимать, например, по прототипу, однако лучше пользоваться данными исследований. Затем определяют  по формуле

по формуле

; ;

| (3.15) |

находят энтальпию уходящих газов  , МДж/кг,

, МДж/кг,

. .

| (3.16) |

Далее, пользуясь диаграммой  – h, по значению

– h, по значению  и принятому коэффициенту избытка воздуха а находят температуру уходящих газов h

и принятому коэффициенту избытка воздуха а находят температуру уходящих газов h  .

.

При проектировании котла необходимо стремиться к уменьшению h  . Снижение h

. Снижение h  , например, на 15–17°С приводит к уменьшению

, например, на 15–17°С приводит к уменьшению  на 1%. Следовательно, к. п. д. котла увеличится тоже на 1%.

на 1%. Следовательно, к. п. д. котла увеличится тоже на 1%.

Снижение h  достигается за счет более глубокого охлаждения газов в котле, то есть увеличением дополнительных поверхностей нагрева: водяных экономайзеров, газовых воздухоподогревателей. Однако уменьшению h

достигается за счет более глубокого охлаждения газов в котле, то есть увеличением дополнительных поверхностей нагрева: водяных экономайзеров, газовых воздухоподогревателей. Однако уменьшению h  препятствует опасное явление, возникающее при низких температурах, – низкотемпературная сернокислотная коррозия хвостовых поверхностей нагрева котлов. Это явление связано с образованием в продуктах сгорания паров серной кислоты H2SO4 , которые при низкой температуре конденсируются на поверхностях нагрева, вызывая их коррозию.

препятствует опасное явление, возникающее при низких температурах, – низкотемпературная сернокислотная коррозия хвостовых поверхностей нагрева котлов. Это явление связано с образованием в продуктах сгорания паров серной кислоты H2SO4 , которые при низкой температуре конденсируются на поверхностях нагрева, вызывая их коррозию.

У современных паровых котлов при работе на нормальной нагрузке h  = 150 ÷ 160°С; к. п. д. достигает значений 94–93% при

= 150 ÷ 160°С; к. п. д. достигает значений 94–93% при  = 5 ÷ 6% и

= 5 ÷ 6% и  = 1,03 ÷ 1,05.

= 1,03 ÷ 1,05.

Рассмотрим потерю теплоты от химического недожога  и

и  . Относительная потеря теплоты от химического недожога равна, %,

. Относительная потеря теплоты от химического недожога равна, %,

, ,

| (3.17) |

| где |

| – | абсолютная потеря теплоты от химического недожога, МДж/кг. |

Потеря  связана в основном с неполным горением углерода и образованием в продуктах сгорания горючего газа СО. При сжигании жидкого топлива величину

связана в основном с неполным горением углерода и образованием в продуктах сгорания горючего газа СО. При сжигании жидкого топлива величину  можно принимать равной 0,5%. Тогда

можно принимать равной 0,5%. Тогда  будет равна, МДж/кг,

будет равна, МДж/кг,

. .

| (3.18) |

Относительная потеря теплоты стенками котла в окружающую среду  равна, %,

равна, %,

, ,

| (3.19) |

| где |

| – | абсолютная потеря теплоты стенками котла в окружающую среду, МДж/кг. |

Величина  зависит от температуры наружных стен котла. Современные судовые котлы имеют двойные стены, между которыми движется подаваемый в котел воздух. Поэтому температура наружных стен котла невысокая и значение

зависит от температуры наружных стен котла. Современные судовые котлы имеют двойные стены, между которыми движется подаваемый в котел воздух. Поэтому температура наружных стен котла невысокая и значение  невелико.

невелико.

Для главных паровых котлов  принимают равной 0,5–0,7%; Для вспомогательных котлов значение

принимают равной 0,5–0,7%; Для вспомогательных котлов значение  выше и составляет 1,5–2%. Приняв

выше и составляет 1,5–2%. Приняв  , можно определить величину

, можно определить величину  , МДж/кг,

, МДж/кг,

. .

| (3.20) |

В окружающую среду теплоту отдает как сам котел, так и каждый его элемент: топка, пароперегреватель и др. Предполагается, что каждый элемент котла теряет количество теплоты, пропорциональное теплоте, передаваемой в элементе поверхностям нагрева. Это учитывается при введении в балансовое уравнение для каждого элемента котла коэффициента сохранения теплоты,  , который меньше единицы и равен

, который меньше единицы и равен

. .

| (3.21) |

Дата добавления: 2017-06-13; просмотров: 2901;