Лекция 23. Категориальность и предметность восприятия

Работа зрительной системы человека, естественно, начинается с сетчаточного, экранного эффекта. Но эффект этот не создает еще образа, перцепции объекта. И не переходит в него.

Процессы, возникающие под воздействием света, отбрасываемого предметами на сетчатку, как вы знаете, выполняют двойную функцию. Прежде всего, возбуждение чувствительных элементов сетчатки выполняет функцию управления работой глаза. Эти воздействия афферентируют работу глаза: об этом я говорил подробно.

Вместе с тем, проекционное возбуждение сетчатки дает тот чувственный материал, из которого и строится образ, тот материал, который, как я люблю говорить, образует как бы чувственную ткань зрительного образа, зрительного перцепта.

Таким образом, можно было бы, несколько упрощая дело, сказать, что «рецепирует» глаз, его чувствительные аппараты; «перцепирует» зрительная система субъекта, человека. «Рецепирует» — «ощущает», «чувствует», как говорят. «Перцепирует» — по-русски это значит «воспринимает», то есть создает образ, картину.

Только работа зрительной системы в целом (я это хочу особенно подчеркнуть), зрительной системы человека, то есть субъекта, и порождает предметный пространственный образ объектов действительного, объемного, трехмерного и даже, как я говорил, четырехмерного мира, того реального мира, в котором живет человек, в котором он должен ориентироваться и который управляет его действиями, его поведением, его деятельностью.

Я к этому мог бы еще только присоединить одно положение, что этот пространственный образ реальных трехмерных и движущихся (четвертое измерение) объектов выступает перед человеком в результате этой сложной перцепирующей работы, работы его зрительной системы, также и как мир объектов, имеющих значение, то есть объектов в их значении. Я имею в виду тот простой факт, что я вижу не только некоторый предмет, сейчас находящийся передо мною, но я вижу этот предмет в качестве карандаша. Но если я не знаю, что это такое, — то я вижу его в качестве мне неизвестном, в качестве чего-то, что имеет для меня значение «не имеющего значения», — и это тоже значение.

В чем же состоит эта очень сложная работа зрительной системы субъекта?

Работа состоит в ряде трансформаций. Я имею в виду трансформацию сетчаточного образа — часто говорят в этом случае «сетчаточного паттерна», «узора», если хотите, — в видимый пространственный образ.

Этот образ приобретает относительную устойчивость, как мы говорим — константность, о чем я тоже уже имел случай рассказывать. Константность своей формы, константность величины, константность своей фигуры, цвета и, я бы сказал, константность движения (в общем, независимость движения). Вы понимаете, что я имею в виду? Ведь движение — понятие относительное. Когда я имею дело с восприятием движущегося объекта, причем я двигаюсь сам и двигается моя голова, мой глаз, то ведь я различаю движение самого себя, то есть субъектное, и движение объекта, движение объектное. Из того, что я прохожу мимо движущегося объекта, объект остается движущимся в объективных координатах пространства, а не только по отношению к моему положению, к органам моего восприятия. Правда, там возникают зрительные иллюзии, но это все явления частные и особые случаи, которые должны быть приняты во внимание и каждый из которых находит свое объяснение. Общий случай, генеральный случай, состоит как раз в том, что происходит расчленение, вычленение собственного движения объекта из относительного смещения объекта по отношению к смещению сетчатки.

Вот почему иногда говорят не о константности даже воспринимаемого образа, не о константности объекта воспринимаемого, иногда говорят об ортоскопичности восприятия. «Ортоскопический» — это термин, который построен по аналогии с «орфографическим». Словом, «правильного восприятия».

Наконец, есть еще одно очень важное преобразование — это то, что делает образ осмысленным. Иногда говорят хитрое слово — категориальным, когда видят трансформацию, в результате которой воспринимаемый объект относится к некоторой категории, то есть приобретает значение, о чем я только что говорил. Заметьте, что здесь тоже происходит преобразование, а не прибавление. Дело заключается вовсе не в том, что на видимый, воспринимаемый предмет как бы накладывается сверху некоторое значение. Дело обстоит гораздо более сложным образом. Это не присоединение словесного значения, понятия к видимому образу. Это не умозаключение о видимом предмете.

Вспомним концепцию бессознательных умозаключений Гельмгольца, которая до сих пор прочно сохраняется у большинства, подавляющего, я должен сказать, большинства психологов. Это идея того, что мы получаем образ, настоящий живой образ, в результате дальнейшей его переработки в мышлении. А что значит переработка в мышлении? Это и есть включение в систему понятий, «суждений», подведение под понятие.

Так как здесь имеется ряд трансформаций, то есть преобразований, если употреблять простое русское слово, то очевидно, что этот процесс не может представляться как процесс, протекающий в виде линейных, последовательных шагов, следующих друг за другом.

Сетчаточный образ — первый шаг; коррекция образа, переворачивание его, если нужно, уменьшение, увеличение или сохранение константности — второй шаг; отнесение его к внешнему миру, то есть как бы наложение образа на что-то, на объект, который вне меня, — третий шаг. Четвертый шаг — нахождение значения, то есть отнесение данного образа к некоторому понятию. Если это словесное понятие, то мы называем его значением. Не будем сейчас вдаваться в различия понятия и значения. Сейчас безразлично, как мы будем решать этот более специальный вопрос соотношения понятия и значения. Значение есть обобщение, лежащее за словом, зафиксированное в слове, словесное значение, то есть словесное понятие, с известными оговорками.

Значит, не получается так, что первоначально выступают некоторые сенсорные элементы, которые связываются в некоторую целостность (иногда эта связь, связывание в целостность предусматривается как исходный акт — вот вам, пожалуйста, гештальттеория восприятия, первичность формы, правда?). Давайте сделаем по-гештальтистски, это безразлично. Атомистически мы будем смотреть или с точки зрения целостной конфигурации, гештальта, в немецком значении термина, — словом, возникает этот целостный, проекционный, сетчаточный образ. Он относится к пространству, значит, он приобретает предметность и делается осмысленным. Так ли? Нет. Дело обстоит несколько иначе. Это не целостность плюс константность, плюс отнесенность, плюс осмысленность — мы находим объект с самого начала не как внутри нас находящийся, не на нашей сетчатке, не в наших органах, а мы находим объект там, где он действительно находится, то есть вовне.

Чтобы пояснить свою мысль — грубая иллюстрация. Вы, конечно, все знаете, что такое последовательный образ, иногда его называют «по еле образом». «Nachbild» по-немецки буквально послеобраз, следующий за образом.

Это делается так: перед нашими глазами располагается некоторый, лучше всего цветной, квадрат, скажем, красный; вы смотрите некоторое время на него, а затем переводите глаз на какой-нибудь фон, скажем, на стену, потолок, на другую поверхность. Вот тогда происходит следующее: вы продолжаете видеть на этом фоне тот же самый объект — квадрат, треугольник и т.п., обычно в дополнительном цвете — если показан был красный, то вы его видите зеленым, если зеленый, то вы его видите красным; в отдельных случаях не в дополнительном цвете, а в цвете, в котором был предъявлен объект — он называется положительным последовательным образом в отличие от первого, отрицательного.

И вот теперь попробуйте сравнить их между собою, мысленно, конечно. Вот этот образ, который вы видите как последовательный, и первичный образ.

Что, этот последовательный образ, он отличается от первичного? Да. Он отличается субъективно. Это то, что кажется. Никто не пробует ловить последовательный образ или действовать с ним. Это так же, как и звон в ушах. То есть что? Это продукт организации, продукт самого глаза, самой зрительной системы.

Это видно и объективно. Последовательный образ подчиняется совершенно другим законам, чем образ настоящий, прямой. Например, он подчиняется закону Эммерта. Чем дальше — тем образ больше. Вы знаете, вероятно, по собственному опыту, что последовательный образ накладывается на поверхность, на плоскость: если она близко — он маленький, а если поднять голову на потолок или на стену, которые подальше, — он вырастает в соответствии с законами проекции, по оптико-геометрическим законам.

Ничего подобного с реальным образом не происходит. Напротив, при удалении предмета мы видим его уменьшение, хотя мы и говорим о константности. Но я уже говорил в прошлый раз, речь ведь идет о некотором добавочном коэффициенте, и никогда нельзя сказать, что когда я смотрю на далеко за окном находящегося человека, что я вижу его таким по величине, каким я вижу человека, близко от меня расположенного, который у меня перед глазами, совсем близко. Я знаю, что он большой, но я вижу его с таких расстояний, конечно, малюсеньким. Если это большое расстояние, то он совсем маленький. Но я знаю, что он большой.

Но мы сегодня говорим не о том, что мы знаем, то есть умозаключаем. Мы сегодня говорим о восприятии, то есть об образе как продукте этого процесса. И вот в этом образе он маленький.

Итак, стало быть, дело начинается прежде всего с локализованности наших зрительных впечатлений в том смысле, что они сразу суть впечатления, рождающиеся как отнесенные к некоторой внешней по отношению ко мне действительности.

Поэтому они совсем не напоминают мне те световые явления, которые у нас могут возникнуть под влиянием, допустим, воздействия электрического тока на глаз — явления фосфенов. Это во мне, правда? А там — вне меня, и это изначальная характеристика.

Да, обнаруживается при этом, что эти изначально уже отнесенные зрительные впечатления обладают свойством предметности, то есть они не только отнесены вообще к внешнему миру, но к пространственному миру, каким он объективно является.

Вы вдумайтесь в эти слова — отнесенный к пространственному миру. А разве это не значит также и «имеющий форму»? Да, это и есть «имеющий форму». Что значит «отнесенный к пространственному миру»? Это значит представленный в системе объективных координат этого мира. Причем в обычных условиях наблюдений у нас есть точка отсчета по отношению к этой объективной системе координат. Это, если хотите, гравитационный перпендикуляр. То есть это направление, которое служит точкой отсчета, это направление по вертикали, по линии гравитации. Вот и все.

Я говорю «в обычных условиях», значит, бывают такие условия, когда эта гравитационная вертикаль не действует. Скажем, условия невесомости, правда? Там возникают новые осложнения в восприятии, и об этом я сейчас говорить не буду. Это очень интересная проблема, когда теряется гравитационная вертикаль, но это особый специальный вопрос, на котором в курсе общей психологии нет никакой необходимости останавливаться. Это совершенно особые условия.

И вот теперь возникает проблема того, что издавна скрывается в психологии восприятия под словами «осмысленность» или «категориальность». «Осмысленность» даже лучше. «Категориальность» — очень возвышенно, очень красиво, очень хорошо звучит для человека, очень хорошо оправдывается той особой формой психического отражения, которая присуща исключительно человеку. Я имею в виду сознание. Это хорошо для сознательного восприятия. «Осмысленность» — шире. Она может быть отнесена и к другому уровню психического отражения тоже. Значит, вот здесь мы тоже становимся перед этой метаморфозой, этим движением, в результате которого восприятие приобретает осмысленность. Вот здесь два рода сущностей можно мыслить. Буду дальше говорить только о втором.

Первое — это осмысленность в значении «сигнальности». Она имеет место на уровне животных, вероятно, на некоторых уровнях и человеческой психической деятельности, но не на уровне сознания. А что это такое? Ну, если говорить в терминах, подходящих для описания наших представлений о восприятии животного, — это нечто пугающее, угрожающее, пищевое — то, что Павлов называл «сигнальным значением» раздражителя. Так же можно говорить и о сигнальном значении предмета, не изолированного, абстрагированного раздражителя. Это выражает известные отношения к самому воздействующему объекту предметного мира, который может угрожать, может разрушать, может питать, вообще поддерживать жизнь. Вот он-то и выступает здесь в своей обязательной предметности, а не в иллюзорности, правда?

Если бы он выступал в иллюзорности, то картина осмысливания этого мнимого воздействия просто разрушилась бы. «Ориентировка угасает», — сказали бы физиологи. Она превратится как бы в некий фон, если только снова не выступит в какой-нибудь деятельности, в поведении, скажем, как преграда или что-то в этом роде. То есть опять в каком-то значении и не в смысле словесного понятия, а в смысле сигнального значения или биологического смысла для животного, который, конечно, меняется от индивидуального опыта — и здесь интереснейшую динамику можно просмотреть: как активизируются эти восприятия, как они, напротив, как бы затормаживаются и снова становятся действенными для субъекта, то есть на этом уровне разыгрывается целая большая динамика. Но не этот уровень нас с вами сейчас интересует, поскольку главным объектом нашего исследования и изучения все-таки является человек. Поэтому мы можем сейчас оставить этот уровень в стороне, просто заметьте себе, что такой уровень есть у человека.

При некоторых патологических состояниях это выносится на поверхность совершенно явно. Мне приходилось в некоторой связи довольно подробно изучать один случай, очень интересный, очень чистый, очень яркий — психопатические эффекты заболевания корсаковским параличом, корсаковской болезнью. Автор, то есть С.С.Корсаков, называл его алкогольным параличом. Потом стали говорить о корсаковском синдроме, о корсаковской болезни, потому что не только алкогольное отравление дает эту картину, но и отравление рядом других веществ (эфиром или даже собственно продуктами организма; аутоинтоксикационная картина возникает).

С психологической стороны это очень тяжелое заболевание выражается в глубокой амнезии, то есть в потере памяти. Но не вполне памяти. Больного подвергали неприятной медицинской процедуре, скажем, в целях исследования, вот в данной лаборатории, в клинике. Испытуемый опять подходит вместе с врачом к двери этой комнаты. Он не может дать себе сознательного отчета, то есть вспомнить в смысле «осознать», что тут происходило. Он не знает. Это для него новое. Он осознает это как новое, а задерживает свои шаги. Он не хочет туда идти. Ему что-то мешает подойти. Да, пережитые неприятные ощущения. Что-то неприятное там есть.

Помнит или не помнит? Выступает объект — дверь, остановка — в своем значении? Понятия нет. Значения в сознании нет. Но все-таки оно осмысленно для него? В смысле отношения? Сигнальное? Сигнальное: туда не надо идти.

Я вам привел одну иллюстрацию. Великолепная монография Корсакова, огромная книга под названием «Об алкогольном параличе»1, содержит сама по себе блистательное описание, блистательное даже в смысле мастерства и описания и анализа. Вы там найдете ряд очень интересных страниц, где видно это расхождение и сохранение этого смысла, хотя отсутствует категория, к которой может быть отнесено то, что он воспринимает, видит, слышит от людей.

В дальнейшем мы будем иметь в виду не это «сигнально-значимое», а «сознательно-значимое». Что это: то, что наклеивается на предмет, на образ как название предмета, или то, что живет в этом образе, находит себя в этом образе? Это, конечно, то, что находит себя в этом образе, через этот образ существует, если хотите, даже существует в этом образе, в связи с ним, во всяком случае.

Вы можете сказать: а как же абстрактнейшие понятия, которые вообще не представимы? Тут посерьезнее вопрос, потруднее. Решить его мне сегодня формально очень просто. Я могу сказать: «Ну позвольте, мы же с вами говорим о восприятии, так зачем же вы говорите о понятии, лишенном чувственной опоры, уж до такой степени абстрактном, что оно не является чувственным, то есть не связанным с восприятием, с образом». Вот так просто ответить и отвести вопрос.

Но на самом деле (не хочу от вас этого скрывать) все не так просто. И с этими абстрактнейшими понятиями дело обстоит так, что где-то в очень сложном процессе, где-то при очень тонком их анализировании и в них просвечивает, только очень скрытая, не всегда доступная для обнаружения все та же самая чувственная ткань.

И поэтому неслучайно сейчас, в эпоху, когда творчество, в частности научное творчество, как раз в сфере наук очень абстрактных, в современной — я подчеркиваю «современной» — физике, математике, посвящено сложнейшим вопросам, начинает все более и более выступать то, что, пока условно, называют «зрительным», то есть «чувственным мышлением». Речь, скорее, идет о каких-то включениях, о каких-то преобразованных на чувственный лад абстрактах или иногда, наоборот, преобразованных, но снятых, а не выброшенных. Снятие обозначает собою не просто выбрасывание, а в каком-то смысле и сохранение, «схоронение», если будем говорить более точно, вот этой чувственности. То есть я хочу выразить философски очень простую мысль, что и в отвлеченном представлении, которое выступает как «чистое» значение, связь с реальностью, с реальным миром не порывается. Она только отдаляется, усложняется безмерно. Не сразу видится, но никогда не обрезается, потому что обрезание этой связи даже в мыслях обозначает собою как бы исчезновение реальности.

Опять я здесь могу сослаться на совершенно исключительные условия или патологические явления, потому что в нормальных условиях, конечно, разрушения связей, окончательного обрезания этих связей никогда не наблюдается. Ну, например, я уж скажу, не ссылаясь в этот раз на патологию, а ссылаясь на исключительные случаи: в условиях депривации происходят, конечно, глубокие изменения. Это известные описанные и изученные изменения. И изменения, идущие в сторону потери чувства реальности, которое переживается как состояние патологическое.

Термин «депривация» значит очень простую вещь — лишение чувственных впечатлений. Это достигается искусственными приемами. Вот тут-то и появляются мнимые впечатления, галлюцинации и своеобразная потеря мира — вслед за ней и идут своеобразные галлюцинации, кстати. Итак, возникает патологическая картина в условиях нормальных, хотя совершенно исключительных.

Так вот, как же входит значение в этот сознательный образ? Что содержится в простом факте: я вижу нечто удлиненное, нечто серое? Я вижу что? Шариковую ручку, карандаш. Я отношу его к чему-то. Как происходит эта категоризация? Я уже говорил, что прежде всего это не умозаключение, хотя бы и бессознательное. Дело обстоит как-то иначе. И проще, и сложнее, потому что сослаться на ум, на умозаключение — это, конечно, просто, но гораздо труднее исследовать эту работу умозаключения. А вот когда ее начинают исследовать, то вы ее находите в самом восприятии, а не в прибавках к восприятию. Это не «всадник», который управляет восприятием.

Дело обстоит иначе. Давайте вникнем немножко в то, что делает значение, или словесное понятие.

И я опять делаю отступление от темы. Я вынужден войти в круг вопросов, которыми мы с вами не занимались. Забежать вперед, но это необходимо сделать сейчас. Представьте себе ситуацию развития, реального развития человека, онтогенетического развития ребенка. Ребенок, конечно, встречается в ходе развития своей деятельности, в том числе и познавательной, с предметами окружающего мира. Эти предметы в общении, поскольку развитие происходит в общении. Вы понимаете, что развитие ребенка происходит в общении? И в предметном мире, и в общении. За предметом скрывается человек, за человеком скрывается предмет. Как угодно вы можете выразиться. И то и другое сразу.

Итак, развитие, происходящее в общении, необходимо приводит к тому, что у человека возникает и языковый способ этого общения, возникает язык, который служит средством этого общения, у ребенка развивается речь. Впрочем, он начинает освоение языка раньше, чем начинает активно говорить, это всем хорошо известный факт.

И вот теперь оказывается, что существует своеобразная функция первых наименований. Она заключается в том, что происходит сближение объектов по сразу не видимым, непосредственно не воспринимаемым признакам, основаниям сближения. Еще ничего не зная о функции вот этого предмета (я указываю сейчас жестом на часы), ребенок уже встречается с фактом сближения через слово «вот таких часов» и «других часов», ну, скажем, часов настольных или даже настенных, то есть часов, резко отличающихся по форме, по величине, по ряду других чувственных признаков.

Что может произойти в этом процессе? Может произойти следующее — мы можем воспользоваться альтернативой. Может, конечно, произойти омонимизация слова, то есть слово может приобрести двойное, тройное значение. Просто одно и то же слово обозначает разные объекты. Это частный случай и редкий случай.

Более обычный случай, к чему идет процесс, хотя бы в начале, — это сближение. Это как бы выделение каких-то сразу не выделяющихся свойств, которые в заданном отношении сближают объекты. С заданным чем? Вы можете сказать: с самим словесным значением.

Но что лежит за этим? А ведь за этим-то лежит некоторый обобщенный опыт, но не индивидуальной, а общественной практики. В известном смысле он несет в себе, с необходимыми оговорками, в гносеологическом смысле, так сказать, «правду» об этих объектах, правду, открытую в результате общественной практики — вот что лежит за этим.

Это не сразу может быть понятно, но это так. В простейших случаях это буквально так, в более сложных случаях — гораздо более косвенно. Вот здесь уместно слово «намного более сложно опосредствованная практика». Это абстракция, квинтэссенция ее. Это ее идеальное абстрактное существование, через что-то другое, в чем-то ином. Иное. Вот это и есть движение значения.

Таким образом, когда мы имеем дело с восприятием, то есть с порождением образа в условиях сознания, сознаваемого образа, то в этот процесс входят также и наличные значения, то есть познание мира идет через более широкую практику, без ограничения чрезвычайно узкой индивидуальной практикой самого воспринимающего субъекта.

Я хочу только, чтобы вы не поняли меня так, что в конце концов слово, входя в порождение образа, выполняет функцию своеобразного демиурга этого образа, командует образом. Нет. Здесь есть известный конфликт и драма, известное противоречие их решения, которое видно уже на том примере или в тех условиях, о которых я только что сказал, в условиях онтогенеза. Я вам говорил: омонимизация слова, одно и то же слово, обозначающее два разных предмета. Потом разрушение этой омонимизации и соединение, наоборот, предметов. Но вот в этом-то и заключается известное «командование» самими признаками, чувственно воспринимаемыми признаками чувственного предмета, то есть реального предмета.

Значит, речь идет не о том, что признаки соединяются по команде, а речь идет о том, что значение должно как-то найти себя в этих признаках, а признаки, напротив, найти себя и выразить себя в этом значении. Опять метаморфозы, опять взаимные переходы, а не накладывание одного на другое, в некоторой линейной последовательности, хотя бы иногда и меняющееся, в смысле изменения места моментов, их последовательности. Это не объективный процесс, то есть не процесс, получаемый наслаиванием одного на другое, суммированием, попросту говоря.

И вот задача-то психолога, занимающегося восприятием, заключается в том, чтобы проникнуть в это очень сложное движение, дающее в результате сознательную картину предметного многомерного мира, в котором живет человек и который своей объективной трехмерностью (даже четырехмерностью, если считать еще координату времени) способствует работе воспринимательной системы.

Ведь это только в абстракции лабораторного эксперимента мы исследуем порой (и очень часто, кстати, даже слишком, может быть, часто) восприятие картинки. Изобразили треугольник, замаскировали его линиями. Поставили перед испытуемым задачу обнаружить фигуру среди этих маскирующих линий, правда? Или посмотреть, как выглядят три точки на плоскости. Или учесть время считывания изображения на этой же плоскости.

Вы имеете здесь дело с очень своеобразным миром и, следовательно, со своеобразным процессом. Мир-то здесь сведен к двухмерному. А он? А он четырехмерный. Он имеет третье измерение и движется, правда?

Вот теперь мы открыли еще одну образующую, еще одну координату, еще одно измерение. Это очень странное, особое измерение. Я говорил «предметность», я говорил «константность», я говорил о предметной отнесенности их, теперь я говорю еще и об осмысленности, о категориальности. А откуда эта категориальность?

Ведь это тоже еще одно измерение, отличающееся от первых четырех, — я это подчеркиваю, товарищи. Мы видим еще, образно выражаясь, вещи в пространстве, по человеческому опыту правдоподобно.

И это можно проиллюстрировать. Я сейчас имею в виду опыты, которые начались еще в XIX веке. Одно время получили свое развитие в XX веке. В последнее время мы снова к ним возвращаемся, и у нас на факультете, в частности. Они представляют очень большой научный интерес.

Эти опыты основаны на следующем методическом приеме, или принципе, как иногда говорят. Вместо того чтобы менять воздействие, то есть раздражитель, или стимульную ситуацию, которая, иначе говоря, воздействует, стимулирует (фигура будет стимульной ситуацией, распределение пятен будет стимульной ситуацией, распределение линий, цветов, яркости, движения — все это будет стимульная ситуация), попробовать изменить чувственное звено в узком смысле (то есть то, что я привык и люблю называть чувственной тканью, — сигнал, который поступает на сетчатку) и посмотреть, что получается.

Один из таких наиболее эффектных способов изменения сетчаточной картины достигается с помощью нехитрого оптического прибора, именуемого обычно «псевдоскопом». Это две линзы Доде, через которые человек смотрит бинокулярно, то есть двумя глазами. Это действительно оформляется как некоторый небольшой бинокль, который может быть приставлен к глазам или даже зафиксирован на глазах.

Я не описываю хода лучей, это описание занимает слишком много времени. Что же получается в результате? В результате возникает псевдоскопический образ, который отличается от обычного образа и должен отличаться по измененным нами с помощью искусственного оптического приспособления условиям проекции на сетчатке данной стимульной ситуации, то есть просто внешнего зрительного воздействия. Вот как я немножко упрощаю дело, то есть описываю-то я точно, но выпускаю некоторые детали.

Там получается так: более близкое кажется расположенным более отдаленно, а более отдаленные точки плоскости или линии кажутся находящимися ближе. Это достигается эффектом полного двойного преломления падающих лучей в призмах Доде.

Вот это позволяет заглянуть немножко в ход процесса порождения образа, его конструирования. Или, как говорят, в актуальный генезис, то есть происходящее в данный момент возникновение образа. Я предпочитаю слово «порождение». Так вот, это порождение образа.

Позвольте описать некоторые явления. Я буду описывать более простые. В псевдоскопических опытах наблюдаются иногда и более сложные явления, которые я сейчас из дидактических соображений опущу.

Ну, вот, представьте себе, что вам предлагают гипсовую маску. Вы понимаете, что такое гипсовая маска — это вогнутое человеческое лицо, выполненное из гипса.

Вы смотрите, ваш испытуемый смотрит на эту вогнутую гипсовую маску посредством псевдоскопа, через псевдоскоп. Что он должен увидеть в соответствии с тем, что подсказывает, диктует чувственное, эти чувственные паттерны, эта чувственность, которая поступает на сетчатку глаз, на обе сетчатки? Вы должны увидеть эту маску не в качестве маски вогнутой, а в качестве изображения гипсового лица как выпуклого, правда? Нос удален в маске — теперь он приближен, и так же в отношении остальных элементов этой самой маски. Так через псевдоскоп маска и видится.

Покажем теперь выпуклую маску. Как она должна увидеться? Вогнутой, совершенно справедливо вы говорите.

А вот теперь сделаем такой хитрый опыт — возьмем и пододвинем наше собственное, экспериментатора, скажем, или присутствующего на опыте другого человека, лицо к этой маске. Тогда могут быть разнообразные и неожиданные эффекты.

Первое, на что обращается внимание: нет, простите, человеческое лицо не становится вогнутым. Это что — природосообразно или природонесообразно? Несообразно. Вы что, не верите в вогнутость лица или видите его выпуклым? Это что: работа умозаключения или это работа в самом исходном моменте восприятия, который с самого начала такой? Лицо выпуклое.

Но парадокс идет дальше — вы в одном поле зрения видите и то и другое. И могут быть два следующих случая — они наблюдаются. Или маска тоже становится выпуклой, произошла перестройка; или еще более интересный случай — маска остается вогнутой, а лицо — выпуклым, в одном и том же поле зрения. Не бывает так, что образ лица «идет по маске», то есть «проваливается».

Я делаю такое — я на большом экране провел отрезки вот так, вырезаю окошечко, а сзади подставляю некий предмет. Что теперь должно произойти? Части предмета, которые я вижу через окошко, если они удалены от окошка, то они должны быть где? Так. А поверхность может быть — оптическая, не материальная, не материализованная. Бывает? Правдоподобно? Висит один цвет, чистый цвет. Не бывает. Что бывает часто? Часто бывает следующее: вместо того, чтобы увидеть, скажем, человеческую руку, находящуюся здесь, за дырочками этой бумаги, за окошечком, вы видите как бы из какой-то пластмассы, из какого-то вещества сделанные и выделяющиеся объекты. Если это квадратное окошечко — то призму, если это треугольное — то трехгранную призму, правда? Если это круглое или овальное или какой-то другой формы, то и соответствующей формы, как бы выдвигающиеся сюда предметы. Интересно прибавление к образу. Эта плоскость выступает через отверстие, а вот эта как бы присоединяется. Ее в чувственной ткани вообще нет. Она как бы экстраполируется или интерполируется, точно не знаю, как сказать, то есть присоединяется.

Я что: так думаю или так вижу? Я еще раз настойчиво говорю — я так вижу вещь. Это может исчезнуть, это может опять уйти куда-то туда, может разрушаться поведенческий эффект. Ну, и опять может восстановиться.

Но вот что здесь замечательно. Я еще одно явление опишу вам. По своему собственному опыту в качестве испытуемого, полученному мною в псевдоскопических опытах еще в довоенные годы, я должен был смотреть через псевдоскоп на листочек газетной бумаги с дырками. А под дырками подставлялась рука экспериментатора, который вел эти опыты, и сначала я тоже очень отчетливо увидел, как сюда выступает телесного цвета, как бы пластмассовая какая-то вещь, такие вот столбики, идущие ко мне, разной формы. И вдруг бац! Картина сразу меняется, и я вижу человеческую руку за газетой, едва видимую. Что произошло?

За дырками была расположена нейтральная поверхность тыльной части руки и тыльная сторона пальцев, а во время опытов экспериментатор сдвинул руку, она же не приклеена, так сказать, и оказалась лунка человеческого ногтя. Это значение не могло себя выразить, породить себя, обрести психологическую жизнь в этом чувственно видимом специфическом объекте, выразительном, мы могли бы сказать. И эта несовместимость разрешилась вот этим внезапным оборачиванием.

Надо сказать, что эти самые конфликты, которые мы находим в псевдоскопических опытах, те же, что и в условиях более простых инверсий, тоже оптических. Я имею в виду под инверсией следующее явление: это тоже линзы, выполняющие более простую функцию; это линзы, которые обращают картину, ставят мир с головы на ноги; или дают зеркальное обращение; или, переворачивая, не дают зеркального изменения; или создают наклон, неожиданный по отношению к гравитационной вертикали этого мира. Все это в целом можно назвать «инверсиями» сетчаточных исходных чувственных материалов, этой чувственной ткани.

Как же она здесь, в этих опытах, находит себя, как находит свое выражение то обстоятельство, что нет последовательных наслаиваний? Существует все время это движение. Вот это движение, которое легче всего можно описать такими простыми словами: «чувственная ткань должна найти себя в предметном образе». Значение должно осуществиться в этом чувственном образе, чувственный образ должен себя найти, в свою очередь, в этом значении. То есть позволить осуществиться картине осознания, осмысливания, категоризации действительности.

Я очень хотел бы, чтобы вы обратили внимание на необходимость и неизбежность этого внутреннего двоякого движения, никогда не одностороннего. И я хотел бы подчеркнуть еще одно обстоятельство; какие бы ни были, однако, отношения, какие бы ни возникали здесь внутренние метаморфозы, преобразования, движения внутренние, в этом порождении, в существовании сознательного образа, одно условие должно быть обязательно — нельзя отрезать чувственную ткань.

Я хочу вам рассказать то, что я описывал в публикациях, и на этом закончить изложение очень важной, как мне кажется, принципиально важной главы в психологии восприятия или параграфа к этой главе.

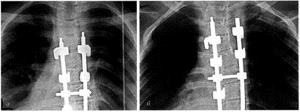

Дело в том, что во время войны довольно длительное время я руководил экспериментальным военным госпиталем; этот госпиталь был специализирован на восстановлении двигательных функций, то есть движений, разрушенных перенесенными огнестрельными ранениями. Мы занимались отбором (поскольку это был специализированный экспериментальный госпиталь, мы имели право отбора тематических больных, то есть тех, которые включались в задачу, поставленную перед данным госпиталем) прежде всего больных с ранениями двигательного аппарата верхнего плечевого пояса, то есть кисти, предплечья, плеча, осложненными какими-то неприятностями в результате перенесенной восстановительной операции, иногда в результате полученных травм и т.д.

И вот на каком-то этапе развития этой работы я со своими сотрудниками встретился с такими совершенно исключительными случаями, очень тяжелыми. Это случай раненых минеров, довольно редкий (мы изучили всего несколько случаев). Это большое несчастье. Это одновременная потеря глазных яблок, выжженных взрывом, и двух кистей. Вы понимаете, как, в каких условиях такое ранение возникает? Если происходит взрыв малой мины в руках — это саперы. Иногда они остаются целы, но тогда нарушается часть лицевого скелета и, конечно, глаза выжигаются пламенем и отрывает руки.

Но вот реконструируют лицевой скелет, конечно, глаза не восстанавливаются, они потеряны. Это военно-ослепшие. Но одновременно — я уж невольно начинаю переходить на язык той эпохи, того времени, той работы — одновременно становятся бездвурукими, то есть, вернее, лишенными двух кистей.

Приходится делать тяжелую реконструктивную операцию. И прежде всего нужно думать не про протезирование, а нужно думать о том, чтобы дать ему возможность действовать, что-то делать руками. И тогда была предложена операция, которая называется «операция по Крукенбергу». Я не буду ее подробно описывать, только передам ее смысл: кистей нет, есть остатки предплечья; и вот это предплечье реконструируется следующим образом — мышечный аппарат перешивается так, что мышцы-«ротаторы» теперь становятся исполнителями функций сведения и разведения этой двупалой конечности. Вам понятно как? Это ведь не очень просто.

В комбинации эти мышцы переставляются иначе, они перешиваются. Ну, конечно же, одновременно происходит трансплантац<

Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1842;