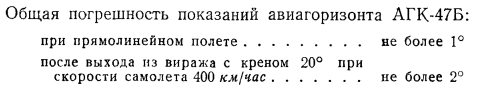

Электрический комбинированный авиагоризонт АГК-47Б

Недостатком пневматических авиагоризонтов является зависимость числа оборотов ротора от высоты полета, т. е. от изменения атмосферного давления. Этого недостатка нет у электрических приборов, питающихся от бортовой сети самолета.

Авиагоризонт АГК-47Б представляет собой комбинацию трех приборов, смонтированных в одном корпусе:

1) гирогоризонта, выполненного в виде гироскопа с тремя степенями свободы и позволяющего судить о положении самолета относительно плоскости горизонта;

2) указателя поворота, выполненного в виде гироскопа с двумя степенями свободы и позволяющего судить о направлении вращения самолета вокруг вертикальной оси;

3) указателя скольжения, представляющего собой маятник, позволяющий судить о скольжении самолета как в прямолинейном полете, так и при разворотах.

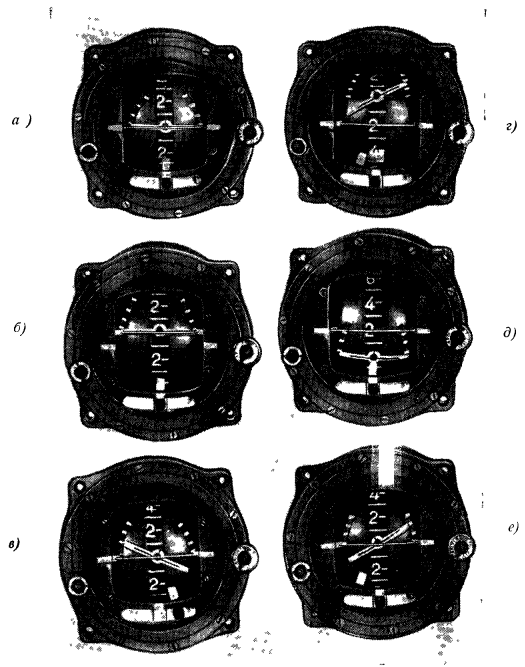

Показания авиагоризонта при различных эволюциях самолета даны на фиг. 129.

Кинематическая схема гирогоризонта представлена на фиг. 130.

Фиг. 129. Показания авиагоризонта при эволюциях самолета: а - горизонтальный полет; б - набор высоты, в - правый крен со скольжением, г - левый вираж с набором высоты, д - планирование, е - левый вираж

Фиг. 130. Кинематическая схема гирогоризонта: 1 - ось внешней рамки карданного подвеса; 2 - ось внутренней рамки карданного подвеса; 3 - ось ротора; 4 - указатель гирогоризонта; 5 - зубчатая передача; 6 - корпус

Гироскопический узел состоит из ротора, установленного в карданном подвесе.

Ось вращения ротора наклонена вперед по полету на угол в 2°. Это дает возможность уменьшить ошибки гировертикали на вираже.

Ось вращения внешней рамки карданного подвеса расположена параллельно поперечной оси самолета, ось внутренней рамки параллельна продольной оси самолета.

На лицевой стороне наружной рамки укреплены шкалы тангажа и поперечных кренов; указателем горизонта является изображение самолета, укрепленное на карданном узле; индекс линии горизонта связан с корпусом прибора.

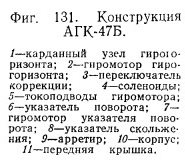

На фиг. 131 показана конструкция авиагоризонта АГК-47Б. Узел 1 и корпус гиромотора 2 образуют карданный подвес. Гиромотор горизонта представляет собой трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока, вращающийся со скоростью 20 000 об/мин. Статор закреплен на крышке прибора. Пакет статора набран из динамного железа, в двенадцати пазах которого размещена трехфазная двухполюсная обмотка, соединенная звездой. Пакет ротора, набранный также из динамного железа, имеет котротко замкнутую обмотку (беличью клетку), отлитую из алюминиевого сплава под давлением. Вращается ротор в радиальных подшипниках с латунными сепараторами. Смазка подшипников осуществляется через войлочную прокладку, пропитанную маслом МВП.

В карданном подвесе применены также радиальные подшипники.

Питание к гиромотору и коррекционному устройству подводится через карданный подвес с помощью контактных колец и щеток. Блок контактных колец состоит из трех серебряных отполированных Колец и изоляционных втулок, скрепленных вместе втулкой-пистоном. Контактные щетки представляют собой плоские пружины, на концы которых напаяны проволоки из платиново-иридиевого сплава, контактирующие с серебряными контактными кольцами. Надежный контакт обеспечивается при контактном давлении щетки в 1/1,5 г.

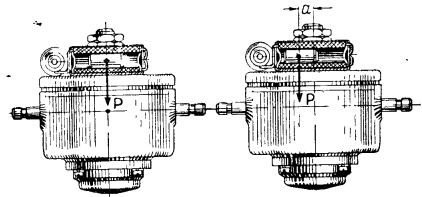

Положение оси ротора гирогоризонта определяется и поддерживается с помощью корректирующего из жидкостного переключателя и двух на корпусе гиромотора (фиг. 132).

Фиг. 132. Электрическая схема АГК-47Б

Каждый соленоид имеет две обмотки, расположенные справа и слева от его геометрической середины. Внутри обмотки находится якорь (сердечник), который может перемещаться вдоль оси соленоида. Корректирующий момент создается весом якоря, когда он смещен относительно центра соленоида. Величина момента зависит от величины смещения якоря.

Переключатель коррекции (фиг. 133) представляет собой медный сосуд, заполненный токопроводящей жидкостью. В верхнюю часть сосуда, сделанную из изоляционного материала, запрессованы четыре контакта из красной меди. Собранный и отрегулированный переключатель представляет собой законченный узел, который в эксплуатации и при ремонте прибора регулировке не подлежит. Проверка переключателя постоянным током категорически воспрещается, так как при этом он приходит в негодность.

Фиг. 133. Схема создания корректирующего момента

Статическая балансировка гироскопического узла производится так, чтобы при среднем положении сердечников в соленоидах вес их не создавал моментов относительно осей карданного подвеса гироскопа. Каждый из соленоидов имеет две обмотки. Обмотки соленоидов и переключатель корректирующего устройства соединены между собой по схеме, изображенной на фиг. 134.

Фиг. 134. Принципиальная схема корректирующего устройства: а - среднее положение, б - поворот оси авиагоризонта вокруг поперечной оси самолета; в - поворот оси авиагоризонта вокруг продольной оси самолета. А - граница мениска жидкости 1 - соленоид продольной коррекции; 2 - соленоид поперечной коррекции; 3 - переключатель, 4 - контакт переключателя; 5 - изоляционная втулка, 6 - продольная ось прибора; 7 - поперечная ось прибора

Корректирующее устройство работает следующим образом.

Отклонение оси ротора от исходного вертикального положения относительно поперечной оси самолета вызывает наклон переключателя относительно горизонтальной плоскости, в результате чего Изменится покрытие жидкостью поверхностей контактов, расположенных вдоль продольной оси прибора. Передний (по полету) контакт окажется перекрытым жидкостью больше, чем задний. Эти контакты включены в цепь обмоток соленоида, расположенного параллельно поперечной оси прибора.

Равенство сопротивлений цепей обмоток соленоида нарушится, в результате чего произойдет перераспределение токов, протекающих в обмотках соленоида, и якорь переместится в сторону обмотки, по которой протекает больший ток. В новом положении якорь соленоида создает момент, действующий на гироскоп и вызывающий возвращение оси ротора гироскопа к начальному положению.

Поворот оси ротора вокруг продольной оси прибора вызывает изменение перекрытия токопроводящей жидкостью контактов переключателя, расположенных по поперечной оси.

Для первоначальной установки авиагоризонта при запуске, для быстрого устранения ошибок в показаниях после его выбивания из вертикали, а также для предотвращения повреждений при транспортировке служит арретирующее устройство 9 (см. фиг. 131), состоящее из трех кулачков, толкателей, защелки, арретира, рабочей и возвратной пружины и сигнального блинкера.

При перемещении ручки арретира усилие, развиваемое рабочей пружиной, передается через толкатель и кулачок, сидящий на пружинной оси карданного подвеса, на гироскопический узел.

Профиль кулачка выполнен по логарифмической спирали, благодаря чему усилие, действующее на кулачок, создает момент вокруг внешней оси карданного подвеса. Под действием этого момента гироузел начинает прецессировать до тех пор, пока ось вращения гироскопа не совместится с внешней осью карданного подвеса. В этом положении гироскоп утратит одну степень свободы, гироскопический момент исчезнет, и рамка под давлением толкателя будет свободно поворачиваться вокруг внешней оси карданного подвеса до тех пор, пока толкатель не войдет в вырез кулачка. Как только толкатель войдет в вырез кулачка и зафиксирует гироузел относительно прибора по наружной оси, начинается арретирование гироузла относительно внутренней оси карданного подвеса.

Указатель поворота, конструктивно оформленный как отдельный, законченный узел, крепится к заднему фланцу корпуса прибора. Ось вращения ротора расположена параллельно продольной оси самолета (фиг. 135).

Фиг 135. Указатель поворота АГК-47Б: 1 – гиромотор; 2 - пружина, уравновешивающая гироскопический момент; 3 – успокоитель; 4 – стрелка; 5 – рамка; 6 - токоподводы; 7 - упоры; 8 - регулирующий рычаг; 9 - рычаг успокоителя

Гироскопический момент гироскопа, возникающий при развороте самолета, уравновешивается пружиной 2. Для погашения колебаний системы поставлен воздушный успокоитель 3. Степень успокоения регулируется винтом, который перекрывает отверстие, сообщающее внутреннюю полость успокоителя с атмосферой (как у обычного указателя поворота).

Питание прибора осуществляется от преобразователя типа ПАГ-1Ф, причем один преобразователь может питать два прибора (например, два авиагоризонта или авиагоризонт и дистанционный компас ДГМК-2).

Авиагоризонт вносит значительные искажения в характер магнитного поля в окружающем его пространстве, поэтому магнитные компасы следует устанавливать не ближе 200 мм от авиагоризонта АГК-47Б.

Основные характеристики прибора не зависят от высоты полета.

Электрические авиагоризонты получают в последнее время все большее распространение. Существует большое разнообразие конструкций этих приборов.

Принципиально работа их не отличается от работы АГК-47Б. Различно только конструктивное оформление гироузла и способ коррекции.

Основным преимуществом воздушной радиальной коррекции является ее простота; этим объясняются попытки введения ее в электрические гироскопические приборы.

Существенным недостатком воздушной радиальной коррекции является зависимость ее эффективности от высоты полета. При воздушном питании ротора этот недостаток не так заметен, так как одновременно с уменьшением эффективности коррекции снижаются и числа оборотов ротора. При электрическом питании скорость вращения ротора не зависит от высоты, и снижение эффективности коррекции приводит к тому, что коррекция становится чрезмерно вялой на высоте.

Следовательно, переход к электрическим роторам, скорость вращения которых может быть значительно больше скорости пневматических роторов и практически не зависит от высоты, требует разработки электрических способов коррекции.

Примером электрической коррекции может служить индукционная электрическая коррекция.

Схема индукционной электрической коррекции одной из рамок гировертикали дана на фиг. 136, а. Датчик сигнала состоит из контактного ролика 1, связанного с корректируемой рамкой 2 и контактной ламелью 3 (соединенной с чувствительным органом коррекции), разделенной на две части изоляционным промежутком. При согласованном состоянии датчика контактный ролик находится в центре изоляционного промежутка. При рассогласованном — ролик смещается с центра.

Фиг 136. Схема электрической индукционной коррекции

Датчиком коррекционного момента служит система из двух индукционных катушек 4 и 5, в прорези которых передвигается токоподводящий диск 6, связанный с осью вращения соответствующей рамки. Одна из катушек находится все время под напряжением одной из фаз трехфазной линии переменного тока (см. фиг. 136, 6).

Вторая катушка подключается посредством датчика сигналов к одной из остальных двух фаз линии, в зависимости от того, какая половина контактной ламели замкнута контактным роликом. Таким образом, пока контактный ролик находится на изоляционном промежутке, т. е. пока датчик сигналов находится в согласованном состоянии, под током будет только одна катушка, и момента на токоподводящем диске не будет. При переходе ролика на одну из сторон ламели под током будут две катушки. Переменные магнитные потоки, создаваемые катушками, сдвинуты по фазе на 120°. На токоподводящем диске в результате взаимодействия вихревых токов и магнитных потоков, сдвинутых один относительно другого по фазе, возникает момент, постоянный по величине, знак которого зависит от того, на какой стороне ламели установлен ролик. Такого же типа коррекция может быть осуществлена с помощью ртутных переключателей (фиг. 137).

Фиг. 137. Схема электрической коррекции с ртутными переключателями

Датчиком сигналов служит ампула с капелькой ртути, имеющая три контакта и расположенная так, что плоскость ее качания совпадает с плоскостью качания корректируемой рамки. При согласованном положении оси гироскопа и маятника капелька ртути находится в центре, при рассогласованном — в одном из крайних положений. В последнем случае капелька ртути соединяет два контакта и при этом срабатывает один из крайних контактов. Датчиком момента служит индукционный двигатель с короткозамкнутым ротором, сидящим на оси вращения соответствующей (т. е. расположенной перекрестно) корректируемой рамки. Одна из фаз двигателя находится всегда под напряжением одной из фаз трехфазной линии питания.

При замыкании ртутью двух контактов подключается вторая фаза двигателя и в нем создается вращающееся поле, направление которого зависит от того, который из крайних контактов, ртутного переключателя замкнулся. Таким образом, на роторе развивается момент того или иного знака и постоянной величины.

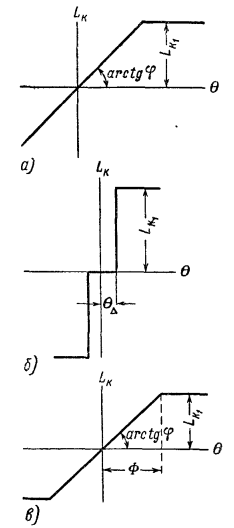

Фиг. 138 Характеристики коррекции: LK - корректирующий момент; θ - угол рассогласования в датчике сигнала, Ф - участок пропорциональной части; LK1 - момент коррекции постоянной части характеристики; ϕ - крутизна характеристики; θΔ - зона нечувствительности

В гироскопических вертикалях имеются весьма разнообразные устройства, создающие коррекцию; в зависимости от характеристики они могут быть разделены на три группы:

1. Пропорциональная коррекция (фиг. 138, а).

2. Постоянная коррекция (фиг. 138, 6).

3. Смешанная коррекция (фиг. 138, в).

Дата добавления: 2024-12-16; просмотров: 508;