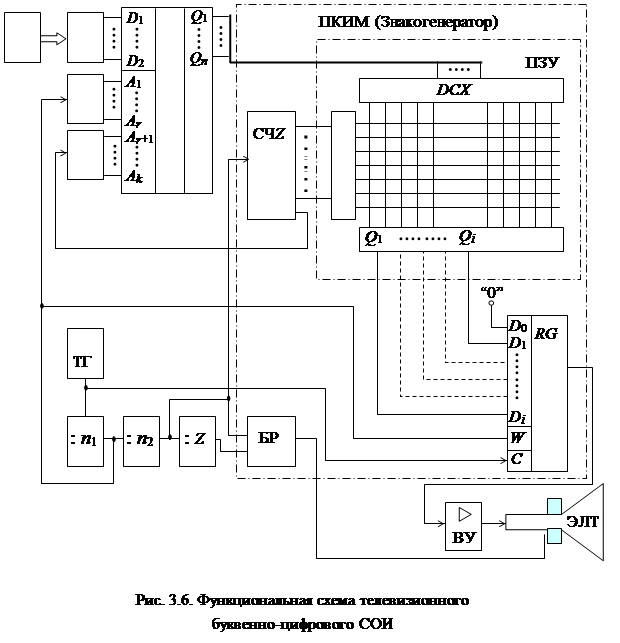

Функциональная схема буквенно-цифровых СОИ телевизионного типа

Функциональная схема буквенно-цифровых СОИ телевизионного типа дана на рис. 3.6. Информационный массив в объеме одного или нескольких кадров заносится через устройство интерфейса (УИ) в буферное запоминающее устройство (БЗУ). Если в СОИ используется ЭЛТ без запоминания, то для воспроизведения изображения необходим режим регенерации. Наличие БЗУ позволяет организовать его без участия ИИ.

Информационная емкость БЗУ СБЗУ = NЗУ ´ n, где NЗУ - количество ячеек памяти, а п -разрядность ячейки памяти.

Для хранения информации объемом в одну страницу (кадр) NБЗУ должно быть больше или равно NЗK(количество знаков в кадре), т. е.

СБЗУ = NЗК ´ n. (3.13)

Разрядность ячейки памяти п определяется числом разрядов, необходимых для кодирования знака и его признаков (цвета, размера, мерцания, ориентации и т. д.). Следовательно, п ³ па,где па -разрядность кода алфавита, определяемая соотношениями (1.20) или (1.21).

Минимальное количество адресных разрядов (k), необходимых для выбора NЗKячеек памяти, определяется равенством

k = [log2Nзк]. (3.14)

Наиболее просто последовательность выборки кодов знаков из БЗУ осуществляется при раздельной адресации по номеру знакоместа в текстовой строке (r младших адресных разрядов) и номеру текстовой строки (k-r старших адресных разрядов). В этом случае

r = [log2Nз.тс], (3.15)

(k - r) = [log2Nтс], (3.16)

k = [log2Nз.тс] + [log2Nтс]. (3.17)

При этом требуемое число ячеек памяти БЗУ следует определять как

NЗУ ≥ 2rNтс. (3.18)

Преобразователь кода информационной модели (ПКИМ) является генератором знаков. Он осуществляет преобразование кода знаков, хранящихся в БЗУ, в последовательный код. По этому коду в процессе телевизионной развертки формируется последовательность видеоимпульсов для подсвета ЭО, входящих в контуры отображаемых знаков. Наиболее распространенными являются знакогенераторы, выполненные на базе матрицы-накопителя ПЗУ. В такой матрице хранится информация о начертании всех знаков алфавита. Разрядность ячейки памяти должна быть не менее размерности используемой матрицы знака по горизонтали  . Для каждого знака в ПЗУ выделяется

. Для каждого знака в ПЗУ выделяется  таких ячеек памяти. Следовательно, при основании кода алфавита NЗ требуемое число

таких ячеек памяти. Следовательно, при основании кода алфавита NЗ требуемое число  -разрядных ячеек памяти ПЗУ NПЗУ определяют из условия

-разрядных ячеек памяти ПЗУ NПЗУ определяют из условия

NПЗУ ≥ Nз  . (3.19)

. (3.19)

Информационная емкость ПЗУ

CПЗУ ≥ NПЗУ  . (3.20)

. (3.20)

|

В ПЗУ знакогенератора используется двухкоординатный принцип адресации. В качестве первой координаты используется код знака. В качестве второй адресной координаты используется код номера ряда матрицы, поступающий на вход дешифратора DCY с выхода счетчика рядов матрицы CЧZ. Выбор требуемого знака заключается в выборе соответствующей группы ячеек памяти, где записана информация о его графике. На рис. 3.6 n-разрядный код знака с БЗУ подается на вход дешифратора DCX, с помощью которого выбирают группу из  вертикальных шин ПЗУ.

вертикальных шин ПЗУ.

Таким образом, с выхода ПЗУ в каждый момент времени снимается  -разрядный код, определяющий точки, которые необходимо высветить в данном ряду матрицы (так, при выборе буквы А в соответствии с начертанием знака, показанным на рисунке, для первого ряда матрицы будет снята кодовая комбинация 00011).

-разрядный код, определяющий точки, которые необходимо высветить в данном ряду матрицы (так, при выборе буквы А в соответствии с начертанием знака, показанным на рисунке, для первого ряда матрицы будет снята кодовая комбинация 00011).

В современных СОИ телевизионного типа блоки ПЗУ и дешифратора DCX отсутствуют, их функции выполняются программным способом в устройствах управления СОИ (для компьютера это видеокарта). Такой способ позволил увеличить алфавит СОИ и позволил масштабировать выводимые символы, что увеличило информативность и улучшило качество восприятия информации оператором. Полученный  -разрядный код преобразуется в последовательность видеоимпульсов, снимаемых с выхода параллельно-последовательного регистра и подаваемых на вход видеоусилителя с частотой тактового генератора fтг. Ее выбирают из условия

-разрядный код преобразуется в последовательность видеоимпульсов, снимаемых с выхода параллельно-последовательного регистра и подаваемых на вход видеоусилителя с частотой тактового генератора fтг. Ее выбирают из условия

fтг = Nэс fZ / [(1 - αZ)βг]. (3.21)

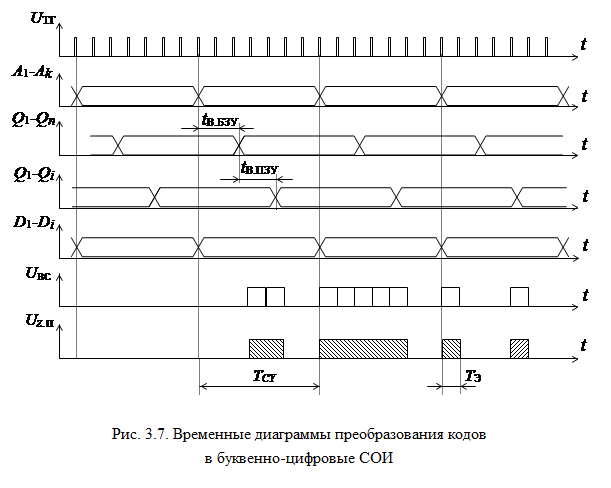

Длительность видеоимпульса, определяющая размер элемента матрицы по горизонтали, находится из равенства TЭ = 1/fтг. На рис. 3.7 показана последовательность преобразования информации в режиме регенерации изображения.

После установки адреса на входах БЗУ (А1, … Аk)информация (Q1, … Qn) установится на его выходе через время выборки БЗУ (tВ.БЗУ). Код (Q1, …Qn)является входным для ПЗУ знакогенератора, на выходе которого установится информация через время выборки ПЗУ (tВ.ПЗУ). После установления информации на выходе ПЗУ ее можно переписать в параллельном формате в регистр RG по входам (D1, … Di)и приступить к адресации следующего знака. Одновременно производят последовательный вывод информации, записанной в регистр. На рис. 3.7 сигналы Uвс и Uz.п показаны для случая считывания первого ряда матрицы знаков А, Т и N.

За время считывания ряда матрицы одного знака (  тактов) и формирования пробела (

тактов) и формирования пробела (  тактов) на выходе ПЗУ должен установиться код следующего знака. Следовательно, необходимо обеспечить выполнение условия

тактов) на выходе ПЗУ должен установиться код следующего знака. Следовательно, необходимо обеспечить выполнение условия

(tв.БЗУ + tв.ПЗУ) ≤ (  +

+  )/fтг = (1 - αZ)βг/(fzNз.тс). (3.22)

)/fтг = (1 - αZ)βг/(fzNз.тс). (3.22)

Адресация номера знакоместа в текстовой строке на рис. 3.14. осуществляется с помощью счетчика знакомест СЧзн,содержимое которого изменяется на единицу после формирования  элементов знака и промежутка между знаками

элементов знака и промежутка между знаками  на одной телевизионной строке. Счетчик знакомест управляется импульсами с выхода устройства синхронизации, следующими с частотой

на одной телевизионной строке. Счетчик знакомест управляется импульсами с выхода устройства синхронизации, следующими с частотой

fзк = fтг/(  +

+  ). (3.23)

). (3.23)

Емкость счетчика СЧ3Ндолжна быть равна числу знаков в текстовой строке N3.ТС.

|

После формирования всех элементов знаков, расположенных на одной телевизионной строке, осуществляется формирование элементов следующей телевизионной строки. Номер ряда матрицы задается счетчиком СЧZ,управляемым частотой строчной развертки fZ. Эту частоту определяют как

fz = fтгβг(1 - αZ)/[(  +

+  )Nз тс]. (3.24)

)Nз тс]. (3.24)

Емкость счетчика СЧZ выбирают равной (  +

+  ). После опроса

). После опроса  строк формируется полная текстовая строка. Далее, в течение

строк формируется полная текстовая строка. Далее, в течение  строк устройство синхронизации запрещает съем информации с ПЗУ. Импульсом переполнения счетчика СЧZ изменяется на единицу содержимое счетчика текстовых строк СЧТС, который управляет старшими (k-r)разрядами БЗУ. После формирования всех NTCтекстовых строк процесс формирования повторяется с частотой кадров fк (или полей fп).

строк устройство синхронизации запрещает съем информации с ПЗУ. Импульсом переполнения счетчика СЧZ изменяется на единицу содержимое счетчика текстовых строк СЧТС, который управляет старшими (k-r)разрядами БЗУ. После формирования всех NTCтекстовых строк процесс формирования повторяется с частотой кадров fк (или полей fп).

Формирование телевизионного растра осуществляется с помощью блока развертки (БР), осуществляющего развертку по строкам, синхронизируемую частотой fZ, и развертку по кадрам (полям), синхронизируемую частотой fк (fп). Для прогрессивной развертки частота fк формируется путем деления частоты строчной развертки на Z. Так как при чересстрочной развертке в каждом поле содержится дробное число Z/2 строк, то для получения целочисленного значения коэффициента деления делителя частоты на вход делителя с коэффициентом, равным числу строк в двух полях, подают удвоенную частоту строк 2fz. В том случае, если требуется микширование знаковой информации с изображением, получаемым по телевизионному каналу, в качестве опорных сигналов используются синхроимпульсы строчной и кадровой разверток, а тактовую частоту fтг получают умножением частоты fZ на n1´n2 или принудительной подстройкой частоты fтг в соответствии с зависимостью (3.25) системой регулирования.

3.5. Графические СОИ телевизионного типа

Графические СОИ предназначены для формирования графической информационной модели (ГИМ). Они широко применяются в качестве терминальных устройств ЭВМ для вывода результатов обработки информации в форме графиков, схем, диаграмм, гистограмм, и т. п. в системах автоматизированного проектирования интегральных схем, радиоэлектронной и другой аппаратуры, в системах управления космическими полетами, управления производством и технологическими процессами.

Графические информационные модели могут быть статическими и динамическими. Статическая модель не меняется при восприятии ее оператором. В динамической модели часть или все изображение изменяется в процессе восприятия оператором. Формирование ГИМ заключается в синтезе модели из отдельных элементов отображения. Используемые ЭО определяют способ аппроксимации ГИМ и соответственно способ кодирования информационной модели и структуру СОИ. По типу используемых ЭО различают СОИ с точечными ЭО, называемые часто полнографическими и с укрупненными графическими элементами - графемами, называемые часто СОИ с ограниченной графикой или квазиграфическими.

Графические СОИ с укрупненными графическими элементамииспользуют ограниченный набор графем, формируемых в пределах графического знакоместа (см. рис. 1.2). Графемы кодируются подобно знакам. При этом в информационное слово вводится дополнительный разряд, позволяющий отличать код знаков от кода графических элементов. Таким образом, структурная схема квазиграфических СОИ принципиально не отличается от структурной схемы буквенно-цифровых СОИ, представленной на рис. 3.6.

Преобразователь кода графической информационной модели содержит ПЗУ, хранящее информацию о графике всех графем, входящих в алфавит, который определяется характером отображаемой информационной модели и требуемой точностью ее аппроксимации. Так, для воспроизведения различных графиков в алфавит могут входить отрезки прямых и кривых второго порядка. Для отображения диаграмм, географических карт и т. д. алфавит должен быть дополнен двумерными элементами.

Емкость ПЗУ преобразователя кода ГИМ определяется условием

СПЗУ.г ≥

. (3.25)

. (3.25)

где Nа.гэ-основание кода алфавита графических элементов;  и

и  - относительные размеры матрицы по вертикали и горизонтали.

- относительные размеры матрицы по вертикали и горизонтали.

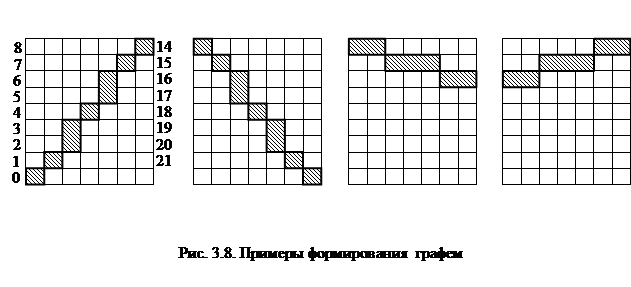

Для кусочно-линейной аппроксимации контурных графических моделей широко используется набор отрезков прямых, проходящих через точки, расположенные по периметру знакоместа. Примеры формирования таких отрезков на экране ЭЛТ показаны на рис. 3.8.

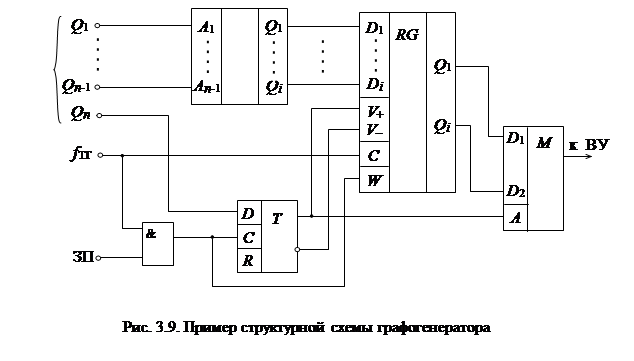

Для представления ГИМ совокупностью графем транслирующая программа ЭВМ обеспечивает предварительную разбивку изображения на отдельные фрагменты, которые по формату и положению соответствуют знакоместам. Затем производится идентификация каждого фрагмента с наиболее подходящей графемой и выдается в СОИ ее код. Опыт показывает, что очень часто требуются графемы, являющиеся зеркальным отображением друг друга. Это позволяет вдвое снизить объем ПЗУ графогенератора, занося в него информацию только о начертании половинного количества графических элементов. Графемы, соответствующие зеркальным отображениям, получают при обратном порядке считывания рядов матрицы. Один из вариантов реализации этого решения показан на рис. 3.9.

Старший разряд кода графических элементов Qn определяет, к какому (прямому или отраженному) типу относится формируемая графема. Поэтому сигнал Qn подается на информационный вход D-триггера, а остальные (п-1) разрядов - на адресные входы ПЗУ знакогенератора. Запись i-разрядного кода одной строки графемы в параллельно-последовательный регистр RG осуществляется сигналом «запись» (ЗП)в начале каждого знакоместа. По этому же сигналу заносится значение Qn в D-триггер. В соответствии с состоянием этого триггера по входам V+ и V- осуществляется управление направлением последовательной выборки информации, записанной в регистр RG (начиная с младшего разряда для прямых и со старшего - для отраженных графем). Соответственно, мультиплексором М осуществляется коммутация выходов регистра. При такой структуре предъявляются жесткие требования к быстродействию регистра и мультиплексора:

tDPг + tDM ≤ Tэ, (3.26)

где tDPги tDM - время на задержки включения регистра и мультиплексора.

|

Недостатком метода графических элементов является недостаточно высокая точность аппроксимации ГИМ, обусловленная ограниченным набором ГЭ и их фиксированным положением на информационном поле. Этот недостаток частично устраняется путем организации независимых символьных и графических знакомест. Следует отметить, что уменьшение размера знакомест связано с увеличением их количества на информационном поле и, следовательно, с увеличением информационной емкости БЗУ. В то же время уменьшение размера графического знакоместа приводит к уменьшению информационной емкости ПЗУ графогенератора. К недостатку метода укрупненных графических элементов следует также отнести необходимость специальных транслирующих программ при выводе графической информации с ЭВМ.

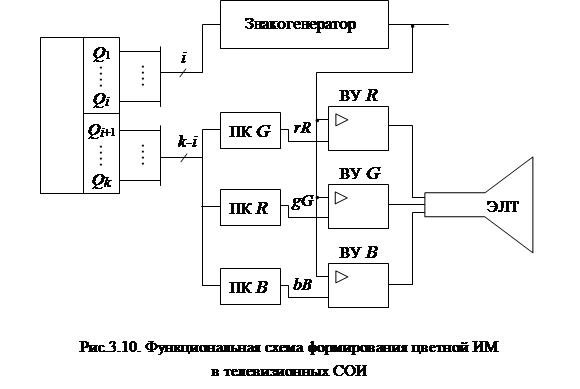

Принцип формирования цветной графической информационной моделив квазиграфических и буквенно-цифровых СОИ иллюстрируется функциональной схемой рис. 3.10. С буферного запоминающего устройства nз-разрядный код знака или графического элемента поступает на вход знакогенератора. Сигналы, определяющие контур знака, с его выхода поступают на один из входов трех видеоусилителей: ВУR, ВУG, ВУВ. По этим входам видеоусилители либо полностью запираются, либо отпираются. Амплитуда напряжения на их выходах определяется аналоговыми сигналами rR, gG и bB,которые формируются преобразователями ПК R, ПК G, ПК В путем преобразования (k-i)-разрядного кода цветности с выхода БЗУ. Уровни сигналов rR, gG и bB определяются в соответствии с уравнением (1.3).

|

Усиленные видеосигналы поступают на управляющие входы цветной ЭЛТ. В однопрожекторных цветных ЭЛТ, управляемых ускоряющим напряжением или плотностью тока, используется один преобразователь кода цветности. Возможна передача к видеомонитору не трех сигналов, а одного полного, закодированного по системе SECAM, использующейся в цветном телевидении. Однако невысокая цветовая разрешающая способность, проявляющаяся в размытости переходов цветов, ограничивает применение в СОИ такого способа.

СОИ полнографического типас точечными элементами отображения являются наиболее перспективными графическими средствами отображения ввиду их универсальности, принципиально допустимой высокой точности аппроксимации отображаемых информационных моделей, возможности координатного задания элементов отображения. В СОИ этого типа индикатор на ЭЛТ дополняется внешней памятью, называемой «памятью образов», или вспомогательным буферным запоминающим устройством ВБЗУ для записи, хранения и вывода информации о состоянии каждого ЭО информационного поля. Информация в ВБЗУ заносится побитно для каждой точки. Следовательно, при записи организация памяти ВБЗУ задается условием

СВБЗУ ³ NэсNэв, (3.27)

где Nэс и Nэв - число ЭО информационного поля по горизонтали (строке) и вертикали. Если требуется формирование цветного или полутонового изображения, то для каждого ЭО необходим(k-i)-разрядный код признаков. В этом случае

СВБЗУ ≥ NэсNэв nВБЗУ. (3.28)

Увеличение числа точечных ЭО приводит, с одной стороны, к повышению точности аппроксимации ГИМ, с другой - требует увеличения информационной емкости и быстродействия ВБЗУ и соответственно усложняет и удорожает СОИ. Число точечных элементов отображения, формируемых по вертикали, можно определить по (3.2), а по горизонтали - по (3.7). Адресация ячеек памяти ВБЗУ организуется по двухкоординатному принципу: nAx-адресных разрядов определяет номер ЭО в строке (nAx ³ [log2 Nэс]), nАy-разрядов - номер строки информационного поля (nAy ³ [log2Nэв]).

Таким образом, графическая информационная модель при записи в ВБЗУ задается совокупностью координат точек, входящих в формируемое изображение. Этот массив данных может выдаваться непосредственно от ЭВМ. В этом случае отсутствует необходимость включения в СОИ БЗУ и ПКИМ. Однако такой способ неэффективен, так как при выводе точек ЭВМ не может выполнять других действий. Для сокращения объема информации, получаемой из ЭВМ, выводятся не координаты всех ЭО ГИМ, а последовательность команд и данных, определяющих порядок формирования ГИМ. Этот массив данных, называемый дисплейным файлом, вводят в БЗУ СОИ. При формировании контурной ГИМ дисплейный файл формируют как совокупность начальных и конечных координат отрезков прямых, аппроксимирующих график. При этом для кодирования каждого отрезка требуется информационная емкость не менее 2(nAx + nАy) бит.

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| Средства отображения информации телевизионного типа | | | Вспомогательное буферное запоминающее устройство телевизионных графических СОИ. Кодирование информации о графике знаков. |

Дата добавления: 2017-05-02; просмотров: 2261;