История открытия ДНК и генетического кода: от Бэтсона до Уотсона и Крика

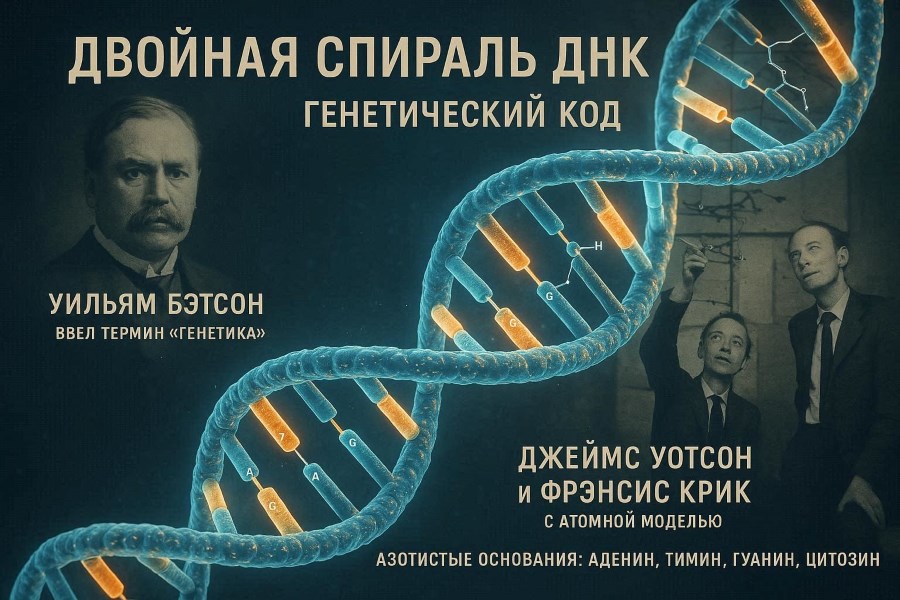

Термин «генетика» был введен Уильямом Бэтсоном в 1906 году, что ознаменовало рождение новой научной дисциплины, изучающей наследственность и изменчивость. В 1909 году Вильгельм Людвиг Иогансен предложил фундаментальные понятия «ген», «генотип» и «фенотип», заложив концептуальную основу для дальнейших исследований. В 1929 году Н. К. Кольцов выдвинул гипотезу о белковой природе генов, что на долгое время определило направление научного поиска. Однако истинная природа гена оставалась неизвестной, и ее раскрытие стало главной задачей молекулярной биологии в первой половине XX века.

Значительный прорыв произошел в 1869 году, когда Фридрих Мишер выделил из клеточных ядер вещество, богатое фосфором и азотом, которое он назвал «нуклеином». Позже были идентифицированы два типа нуклеиновых кислот: ДНК, локализующаяся преимущественно в ядре, и РНК, обнаруживаемая как в ядре, так и в цитоплазме. В 1910 году А. Кёсель получил Нобелевскую премию по химии за установление состава ДНК, доказав, что в нее входят четыре азотистых основания: аденин, гуанин, цитозин и тимин. К ним относятся пурины (аденин, гуанин) и пиримидины (тимин, цитозин, урацил), причем последний присутствует преимущественно в РНК.

Изначально считалось, что ДНК представляет собой монотонный полимер из повторяющихся тетрануклеотидов, а гены имеют белковую природу. Долгое время полагали, что гены — это самовоспроизводящиеся молекулы белков, а ДНК служит лишь их механической опорой. Первые доказательства ведущей роли ДНК в наследственности были получены в опытах по трансформации — генетическому изменению клетки под влиянием чужеродной ДНК. В 1927 году Гриффит обнаружил, что убитые вирулентные бактерии могут передавать признак патогенности живым невирулентным штаммам, и этот трансформирующий фактор не был полисахаридом капсулы.

Окончательно роль ДНК как носителя генетической информации была подтверждена в 1944 году, когда эксперимент показал, что именно ДНК является трансформирующим фактором у пневмококков. В 1952 году Альфред Херши и Марта Чейз применили радиоизотопный метод, пометив белки бактериофага Т2 радиоактивной серой (35S), а его ДНК — радиоактивным фосфором (32P). Опыт показывает, что в бактериальную клетку проникает только ДНК фага, которая и несет генетический материал для сборки новых вирусных частиц. Это стало прямым доказательством того, что гены состоят из ДНК.

Важнейший вклад в расшифровку химического строения гена внес Эрвин Чаргафф, который в 1950 году установил ключевые закономерности. С помощью кислотного гидролиза и хроматографии он показал, что в ДНК количество аденина равно количеству тимина (А=Т), а количество гуанина равно количеству цитозина (Г=Ц). Эти правила Чаргаффа указывали на комплементарность цепей ДНК и опровергали теорию о монотонном тетрануклеотиде. Одновременно с этим Розалинд Франклин получила высококачественные рентгенограммы ДНК, которые однозначно свидетельствовали о ее спиральной структуре.

На основе данных Чаргаффа и рентгеноструктурного анализа Франклин в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предложили модель двойной спирали ДНК. Согласно их модели, молекула ДНК состоит из двух антипараллельных полинуклеотидных цепей, закрученных в правую спираль вокруг общей оси. Основными принципами строения ДНК являются нерегулярность последовательности азотистых оснований, антипараллельность цепей, комплементарность оснований (А-Т с двумя водородными связями, Г-Ц с тремя) и наличие регулярной вторичной структуры. Диаметр спирали составляет 20 Å (2 нм), а один полный виток, включающий 10 пар оснований, имеет длину 34 Å (3.4 нм).

Существуют различные формы двойных спиралей ДНК. Наиболее распространенная В-форма имеет 10 пар оснований на виток, а плоскости оснований перпендикулярны оси спирали. А-форма характеризуется 11 парами оснований на виток и наклоном плоскостей оснований, а С-форма — 9.3 парами. Все эти формы являются правозакрученными. Современное определение гласит, что ген — это участок молекулы ДНК, несущий информацию о синтезе определенного полипептида или функциональной РНК. Совокупность всей генетической информации организма, заключенной в гаплоидном наборе хромосом, называется геномом.

У человека ДНК всех хромосом одной клетки в развернутом виде достигает длины около двух метров, однако лишь около 24 000 генов активно экспрессируются. Кариотип — это совокупность хромосом клетки, характеризующаяся их числом, размерами и формой, а его схематическое изображение называется идеограммой. Реализация генетической информации описывается центральной догмой молекулярной биологии: ДНК → РНК → белок. Этот процесс включает репликацию (удвоение ДНК), транскрипцию (синтез РНК на матрице ДНК) и трансляцию (синтез белка на матрице РНК).

Основные функции ДНК включают хранение генетической информации благодаря существованию генетического кода, ее воспроизведение и передачу посредством репликации, а также реализацию этой информации через процессы транскрипции и трансляции. Генетический код — это система записи информации о последовательности аминокислот в белках с помощью последовательности нуклеотидов в ДНК или РНК. Код является триплетным: каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех нуклеотидов, называемой кодоном или триплетом.

Свойства генетического кода включают вырожденность (большинство аминокислот кодируются несколькими кодонами), однозначность (каждый кодон соответствует только одной аминокислоте), универсальность (код един для большинства организмов) и неперекрываемость (нуклеотиды входят в состав только одного кодона). Процесс репликации ДНК является полуконсервативным: каждая дочерняя молекула состоит из одной исходной (матричной) цепи и одной вновь синтезированной цепи, что обеспечивает точное копирование и передачу генетического материала.

Сведения об авторах и источниках:

Авторы: Конспекты и лекции по биологии.

Источник: Публикации представляет собой компиляцию из открытых источников.

Данные публикации будут полезны студентам биологических и медицинских специальностей, начинающим специалистам в области молекулярной биологии, биоинформатики и генетики, а также всем, кто интересуется основами биологии как науки.

Дата добавления: 2025-10-17; просмотров: 34;