Изменение свойств воздушных масс: абсолютная и относительная трансформация

Изменение свойств воздушной массы во времени называется трансформацией воздушной массы. Различают относительную и абсолютную трансформацию. Под относительной понимают изменения свойств воздушной массы, при которых еще сохраняется ее географический тип, а под абсолютной — коренное изменение свойств данной «воздушной массы с переходом к новому географическому типу.

Продолжительность абсолютной трансформации бывает различная, (в зависимости от сезона, условий подстилающей поверхности, барического поля и т. п.) и колеблется от нескольких дней до десяти-двенадцати дней, а иногда и больше.

При трансформации изменяются все основные свойства воздушных масс. Наиболее характерными и важными являются изменения температуры, устойчивости стратификации и запасов влаги. Трансформация считается закончившейся, когда изменения температуры прекратятся, т. е. когда ВМ приобретут температурное равновесие и приток тепла будет равен его оттоку.

Собственно трансформацией воздушной массы называются индивидуальные изменения свойств движущейся частицы. Изменение свойств этой частицы надо прослеживать в системе координат, движущихся вместе с ней.

Можно поступать и другим способом. Сначала определять локальные (местные) изменения свойств в данной точке за определенный промежуток времени, например за сутки, а затем вычитать из них эффекты адвекции.

В связи с этим рассмотрим изменения температуры в данной точке, которые определяются следующим уравнением:

Таким образом, локальные изменения температуры складываются:

- из радиационного притока тепла (первый член,);

- из турбулентного притока тепла, вызванного теплообменом между подстилающей поверхностью и атмосферой и зависящего от разности между температурой подстилающей поверхности и температурой воздуха, скорости ветра и шероховатости поверхности (второй член);

- из притока тепла за счет испарения и конденсации водяного пара облаков, осадков, туманов (третий член);

- из адиабатического притока тепла за счет местного (локального) изменения давления (четвертый член). При повышении давления этот приток положителен, при понижении отрицателен;

- из адвективного горизонтального притока тепла, т. е, переноса в данный район более теплого или более холодного воздуха (пятый член).

Если изогипсы абсолютной топографии параллельны изотермам, то пятый член равен нулю. Это происходит в том случае, когда воздушная масса полностью сформирована. Однако по мере движения в новый район за счет воздействия первых четырех членов постепенно будут создаваться горизонтальные градиенты температуры, а следовательно, и горизонтальная адвекция;

- из адвективного вертикального притока тепла, равного произведению вертикальной составляющей скорости ветра на разность между адиабатическим значением вертикального градиента температуры и его величиной в окружающем воздухе (шестой член).

Таким образом, локальные изменения температуры состоят из воздействия суммы локальных факторов (неадвективные изменения температуры), описываемых первыми четырьмя членами правой части уравнения, и адвективных факторов (адвективные изменения температуры), описываемых последними двумя членами правой части уравнения. Вклад первого слагаемого сравнительно мал (не более 1—2° за сутки).

Большой вклад в локальные изменения температуры принадлежит турбулентному теплообмену, особенно в приземном слое атмосферы. До высот 1—2 км он играет главную роль. При этом прогревание воздушной массы от теплой подстилающей поверхности осуществляется во много раз быстрее, чем ее охлаждение от холодной подстилающей поверхности. Это происходит потому, что в последнем случае (теплая воздушная масса) образуется инверсия температуры, в которой коэффициент турбулентности может быть меньше, чем в холодной массе, в десять и более раз.

При вторжениях холодного воздуха повышение температуры у поверхности Земли за счет турбулентного теплообмена может достигать 10° за сутки. Заметная роль этого фактора сохраняется до высот 2—3 км.

Действие фактора конденсации может давать повышение температуры воздуха в несколько градусов, поэтому им пренебрегать нельзя. Адиабатические изменения температуры за счет местного изменения давления у земной поверхности пренебрежимо малы, зато в более высоких слоях они существенны, так как с повышением давления возникают нисходящие движения, которые могут достигать поверхности Земли.

Вклад адвективных факторов, главным образом горизонтальной адвекции, того же порядка, что и неадвективных; адвективные факторы могут обусловливать изменение температуры воздуха за сутки до 10°, а иногда и более.

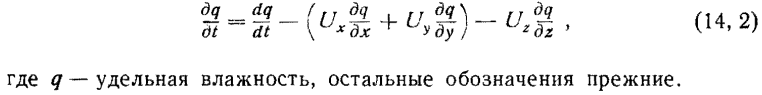

Влажностная трансформация воздушных масс также может быть получена вычитанием адвекции из локальных изменений, поэтому рассмотрим локальные изменения удельной влажности, воспользовавшись следующим уравнением:

Первый член правой части уравнения характеризует местные (локальные) изменения, вызванные турбулентным влагообменом и процессами конденсации и испарения облаков, осадков, туманов, а второй и третий члены соответственно — горизонтальную и вертикальную адвекцию. Как и в предыдущем случае адвективные и неадвективные члены могут быть величинами одинакового порядка, причем наиболее существенной является горизонтальная адвекция.

При наличии карт барической топографии учет влияния горизонтальной адвекции на изменение температуры в данном пункте больших трудностей не представляет, так как согласно уравнению (14, 1) для этого необходимо знать лишь направление и скорость ветра и горизонтальный градиент температуры воздуха. Расчеты адвекции по высотам дают возможность судить и об изменении стратификации.

Значительно труднее учитывать локальные факторы, т. е. собственно трансформацию воздушной массы, так как коэффициенты k1 и Кр могут определяться лишь в результате сложного натурного эксперимента. В связи с этим в практической работе используются следующие приемы:

1) выбирают периоды слабых ветров в нижней тропосфере, когда адвективными факторами можно пренебрегать, и путем учащенных зондирований определяют изменения температуры и влажности во времени;

2) по картам барической топографии рассчитывают траектории движения частицы и по результатам зондирования в пунктах движения воздушной массы определяют трансформацию.

При полете свободного аэростата на определенной высоте адвективные изменения практически исключаются, так как аэростат движется вместе с данным объемом воздуха со скоростью, близкой к скорости движения последнего. Тогда изменения температуры и влажности воздуха, измеряемые на аэростате, будут давать трансформацию воздушной массы над районом движения аэростата.

Приведем некоторые данные, характеризующие суммарную трансформацию воздушных масс над морем и континентом. Качественно суммарная трансформация может быть представлена следующим образом. Если над океаном движется континентальная масса воздуха, то процесс трансформации сводится к постепенному приближению температуры воздуха в приводном слое к температуре воды, т. е. холодная масса будет прогреваться, а теплая охлаждаться. Этот процесс будет определяться турбулентным теплообменом,

В более высоких слоях существенное значение имеет конденсация влаги и конвективный перенос тепла в случае, когда движется холодная воздушная масса. Если температура воды постоянная, то прогревание воздушной массы может достигать 12°, а в отдельных случаях 20° за сутки. Такой прогрев довольно быстро распространяется до высот 3—4 км.

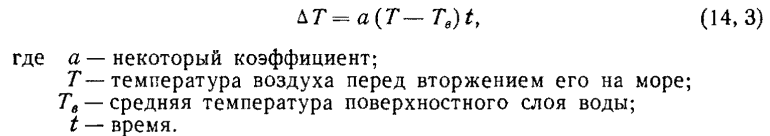

Изменение температуры холодного воздуха, движущегося в приводном слое атмосферы, приближенно описывается формулой:

Если движение происходит над льдом, то в левую часть формулы (14,3) вводится множитель (1—0,12h), где h — толщина ледяного покрова в сантиметрах.

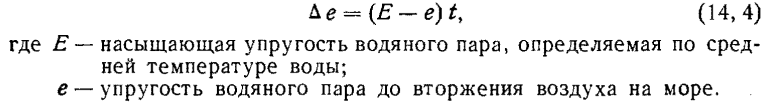

Одновременно с прогреванием воздуха будет происходить и увеличение его влагосодержания. Изменение упругости водяного пара в холодном воздухе приближенно описывается формулой

Трансформация воздушной массы в этих случаях будет сопровождаться развитием кучевой, а затем и кучево-дождевой облачности.

Если с континента на океан движется теплый воздух, то происходит его постепенное охлаждение, причем значительно более медленное, чем прогревание. Это объясняется образованием инверсии, ослабляющей турбулентность.

Таким образом, трансформация холодного воздуха будет происходить намного быстрее, чем теплого. В последнем случае облакообразование начнется лишь с приближением разности температур воды и воздуха к нулю, до этого сохраняется ясная погода и мгла, свойственная континентальным воздушным массам.

Над континентом скорость трансформации воздушных масс сильно зависит от времени года (летом больше, зимой меньше), от широты (увеличивается с уменьшением широты), от условий движения воздуха (в антициклонах медленнее, чем при движении по их периферии в сильном потоке при ясной погоде). Кроме этого, скорость трансформации при облачной погоде будет меньше, чем при ясной.

Термическая трансформация воздушных масс в стационарных антициклонах над континентом колеблется от 3 до 8° в сутки. Скорость термической трансформации воздушных масс сильно зависит от высоты. Так, например, если в первые сутки движения воздушной массы у Земли она составляет 5° в сутки, то на высоте 5 км составляет 1° в сутки.

Сведения об авторах и источниках:

Автор: Н. И. Егоров, И. М. Безуглый, В. А. Мнежинский, и др.

Источник: Морская гидрометеорология

Данные публикации будут полезны для курсантав морских учебных заведений и капитанаов/штурманов гражданского флота, интересующимся глубоким пониманием гидрометеорологии

Дата добавления: 2025-07-14; просмотров: 6;