Местные ветры: искажения и циркуляции (бризы)

Термин «местные ветры» часто употребляется по отношению к различным, с точки зрения физики, явлениям. С одной стороны, местными ветрами иногда называют искажения общего воздушного потока морфологическими особенностями района. К числу таких искажений следует отнести изменение направления и скорости ветра в заливах, проливах, при движении воздуха с моря на орографически сложную береговую черту или, наоборот, при его движении с континента на неровное и изрезанное побережье моря. Условимся явления такого рода называть местными искажениями ветра.

Такие искажения зависят от первоначального (исходного) направления ветра; их частота полностью определяется повторяемостью соответствующих направлений ветра. В качестве примеров местных искажений ветра можно привести тот факт, что в дельтообразных заливах и бухтах, имеющих вытянутую форму, большую повторяемость имеют ветры, совпадающие с генеральным направлением берегов таких заливов.

Так, в Двинском заливе Белого моря большую повторяемость имеют северо-западные ветры, а в горле Белого моря — северо-восточные. При этом исходный северный ветер из-за сравнительно высоких берегов приобретает направления их ориентировки, подобно течению воды в русле реки.

Вследствие морфологических особенностей наблюдаются штили в районе Севастополя при северо-восточном ветре над Крымским побережьем как результат воздействий Крымских гор, препятствующих воздушному потоку.

С другой стороны, местными ветрами называют местные движения воздуха (местные циркуляции), образующиеся в результате неравномерного прогрева или охлаждения подстилающей поверхности, а от нее и воздуха. Такие ветры являются периодическими. К числу местных циркуляций относят бризы и горно-долинные ветры.

Бризы. Бризы — ветры с правильным чередованием направления в течение суток: днем ветер дует с водной поверхности на сушу, а ночью — наоборот. Бризы наблюдаются на побережьях морей и других крупных водоемов в ясную погоду. Схема развития морских бризов показана на рис. 123.

С восходом Солнца начинается быстрый нагрев суши, в то время как температура поверхности моря почти не изменяется, в результате этого изобарические поверхности, обозначенные буквами р, над сушей начинают приподниматься; появляются горизонтальные составляющие градиента давления: внизу с моря на сушу, а на некоторой высоте — с суши на море. Как следствие в нижнем слое атмосферы образуется поток воздуха с моря на сушу — морской бриз, а в верхнем слое — ветер обратного направления, с суши на море. На рисунке 123, а показаны направления градиентов давления Δр и температуры ΔТ в сторону высоких значений давления и температуры, т. е. в обратную обычно принимаемым. В этом случае направление циркуляции будет от Δр к ΔТ через меньший угол, а ее интенсивность будет увеличиваться с увеличением пересечений изотермических и изобарических поверхностей.

Ночью суша быстро выхолаживается, изобарические поверхности опускаются ниже (рис. 123, б), создаются горизонтальные градиенты давления, обратные дневным. В нижнем слое появляется ветер с суши на море — береговой бриз, а в верхнем слое —с моря на сушу.

Основной причиной развития бриза, как указывалось выше, является неравномерность прогрева подстилающей поверхности, вследствие чего развивается местная циркуляция. Как вертикальные, так и горизонтальные размеры бризовой циркуляции весьма разнообразны и изменчивы, равно как и скорости ветра. Они зависят от суточного хода температуры воздуха над континентом, а следовательно, от широты места, от наличия градиентов давления, обусловленных синоптическими процессами большого масштаба, а также от рельефа и формы побережья.

Над внутренними морями происходит сложное взаимодействие бризовых циркуляций противоположных берегов. Таким образом, при бризовой циркуляции над морем образуется сложная, неоднородная ячеистая структура полей метеорологических элементов.

Особенно четко бризовая циркуляция проявляется в тропической зоне, где контрасты температур между поверхностью суши и моря особенно велики. Скорость ветра при морских бризах достигает здесь 5—7 м/сек, при береговых 1—3 м/сек.

Вертикальная мощность морского бриза может достигать 1000 и даже 1500 м, а берегового не более 300—400 м. Верхнее противотечение (антибриз) имеет вертикальную протяженность несколько больше, чем нижнее течение. Между этими потоками имеется задерживающий слой или инверсия температуры толщиной от 100 до 500 м, где ветер имеет малую скорость. С удалением от береговой черты скорость ветра при бризе уменьшается, так как наибольшие температурные контрасты наблюдаются у берега.

В тропической зоне морской бриз распространяется на расстояние 100—150 км от берега и проникает на сушу до 80—100 км, береговой бриз имеет меньшее распространение. В умеренных широтах морской бриз распространяется на 10—100 км от берега, а в глубь суши до 30—40 км.

Явление дневного бриза, как следует из схем (рис. 123), связано с нисходящими потоками над морем. При этом опускается сравнительно теплый и сухой воздух, идущий с материка в антибризовом потоке. Районы такого опускания в первой половине дня удаляются от берега в море, а во второй— приближаются к берегу. В связи с этим в приземном слое атмосферы образуются инверсии температуры с вертикальными градиентами, сильно изменяющимися по горизонтали. Резко изменяются также и градиенты абсолютной и удельной влажности воздуха.

Таким образом, в зоне бризовой циркуляции отмечается большая как вертикальная, так и горизонтальная неоднородность полей ветра, - температуры и влажности воздуха. В связи с этим прозрачность воздуха в зоне бриза в общем слабая и неоднородная. Всякого рода механические взвеси в воздухе застаиваются. Из-за наличия инверсий температуры и больших перепадов влажности воздуха в зоне бриза отмечается высокая радиолокационная наблюдаемость, при очень больших флуктуациях электромагнитного поля.

Горно-долинные ветры. По причинам возникновения эти ветры, сходны с бризами. В дневное время склоны гор обычно нагреваются, сильнее, чем дно долин. Прилегающий к поверхности склонов воздух начинает подниматься по ним вверх 3 возникает долинный ветер. Ночью склоны выхолаживаются сильнее и охлажденный в результате этого воздух начинает скользить вниз — появляется горный ветер.

В больших и глубоких долинах эти процессы обусловливают создание внутри долины днем относительно пониженного, а ночью — повышенного давления. Мощность слоя долинного ветра не превышает 1 км, горного меньше; скорости их обычно невелики. Над слоем долинного (горного) ветра наблюдается обратный поток, иногда по скорости превосходящий ветер в нижнем слое. Появление этих ветров наблюдается в ясную тихую погоду.

Остановимся на наиболее распространенных местных искажениях ветра.

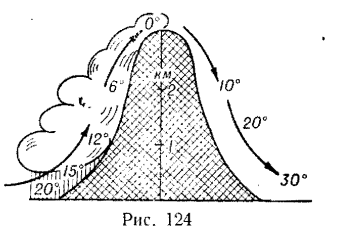

Фён. Фёном называется теплый и сухой ветер, дующий с гор. Предположим, что на пути воздушного потока встречается горный хребет; при натекании на него воздуха до момента насыщения водяного пара температура воздушной массы будет понижаться на 1°/100 м. На некоторой высоте относительная влажность достигнет 100% и начинается конденсация водяного пара. После этого понижение температуры будет, уже меньше, около 0°,5 на 100 м высоты.

Перевалив через гору, воздушная масса начинает опускаться и адиабатически нагреваться на 1° при опускании на каждые 100 м; относительная влажность воздуха будет уменьшаться. В результате этот поток будет сухим и с высокой температурой. Схема процесса возникновения' фёна показана на рис. 124. Опускание фёна на морскую поверхность сопровождается образованием инверсии температуры.

Бора. Бора — холодный сильный ветер, направленный с прибрежной возвышенности на море. Холодная воздушная масса, встречая на пути горный хребет, задерживается им; происходит накапливание воздуха перед хребтом, воздушная масса увеличивает свою вертикальную протяженность до момента, когда она сравняется с высотой перевала. После этого холодный воздух через перевал обрушивается на подветренную сторону перевала в сторону моря в виде холодного штормовой силы ветра («воздухопада»).

В постсоветских странах такие явления наблюдаются во многих местах, но особой силы они достигают в зимнее время в районах Новороссийска и Новой Земли, где скорость ветра во время боры достигает иногда (в порывах) 50—60 м/сек.

Вертикальная мощность боры обычно не превышает 200—500 м, а ее распространение в море — нескольких километров.

Бора встречается также на побережье Адриатического моря (Триест, Фиуме), но там она не достигает такой скорости, как в Новороссийске. По своему происхождению аналогична боре сарма — северо-западный ветер на западном берегу озера Байкал, иногда имеющий скорость до 40 м/сек.

К ветрам, причиной появления которых является рельеф местности, следует отнести и мистраль — сухой и холодный ветер северного и северо-западного направлений, дующий у французских берегов Средиземного моря в зимнее время, когда над Францией расположен относительно холодный антициклон, а над Лионским заливом — барический минимум.

К местным искажениям ветра относится бакинский норд (относительно холодный ветер штормовой силы), сирокко (горячий и влажный южный ветер центральной части Средиземного моря) и другие, имеющие в разных странах свои местные названия.

Сведения об авторах и источниках:

Автор: Н. И. Егоров, И. М. Безуглый, В. А. Мнежинский, и др.

Источник: Морская гидрометеорология

Данные публикации будут полезны для курсантав морских учебных заведений и капитанаов/штурманов гражданского флота, интересующимся глубоким пониманием гидрометеорологии

Дата добавления: 2025-07-14; просмотров: 5;