Воздушные течения в свободной атмосфере. Струйные течения

В свободной атмосфере влияние подстилающей поверхности практически не сказывается, поэтому масштабы сравнительной однородности потоков значительно больше, чем в пограничном слое атмосферы. В свободной атмосфере характер воздушных течений определяется характером барического рельефа и почти всегда соответствует ему.

Барический рельеф крупного масштаба в основном определяется горизонтальными градиентами температуры воздуха, а поскольку они в свободной атмосфере достаточно однородны на расстояниях в сотни и тысячи километров, то и сравнительная однородность потоков имеет такие же размеры.

Наибольшая неоднородность воздушных течений наблюдается в районах соприкосновения высотных циклонов и антициклонов. Из предыдущего известно, что в теплом воздухе давление падает медленнее, чем в холодном, поэтому районы с высокими температурами характеризуются высотными антициклонами, а районы с низкими температурами — высотными циклонами.

Очевидно, что в районах соприкосновения высотных циклонов и антициклонов будут наибольшие градиенты температуры, а следовательно, н наиболее сильные ветры. Переходные зоны между холодными высотными циклонами и теплыми высотными антициклонами, характеризующиеся большими горизонтальными градиентами давления, называются высотными фронтальными зонами. Длина высотной фронтальной зоны от 1000 до 13 000 км, а ширина от 100—150 км до 1000—1500 км.

Формы высотных фронтальных зон разнообразны, но наиболее характерна из них следующая: расходимость изобар в передней части, сходимость в тыловой и близкие к прямолинейным изобары в средней части. В том случае, когда сгущение изобар примыкает к периферии циклона, высотная фронтальная зона имеет циклоническую кривизну, а когда к периферии антициклона — антициклоническую кривизну. Формы высотного барического рельефа и, в частности, формы высотных фронтальных зон определяют и поля ветра на высотах; сгущениям изобар будут соответствовать усиления, а разрежениям—ослабления ветра.

Карты барической топографии. В синоптической метеорологии высотные барические поля принято представлять не картами изобар, а картами изогипс, т. е, картами изолиний равного значения геопотенциала изобарических поверхностей. Геопотенциалом Ф называется работа, необходимая для преодоления силы тяжести при поднятии единицы массы на заданную высоту. Очевидно, что, считая g не зависящим от высоты, получим:

Используя основное уравнение статики, легко показать, что

Принимая среднюю виртуальную температуру между изобарическими поверхностями Tv.m постоянной, после интегрирования (13,33) получим:

По формуле (13, 34) и рассчитывают значения геопотенциала.

Для этого по данным вертикального зондирования атмосферы определяют средние виртуальные температуры слоев между заданными изобарическими поверхностями и находят разность геопотенциалов между ними. Дальнейшее суммирование этих разностей дает абсолютное значение геопотенциала для заданной изобарической поверхности относительно земной поверхности. Из формулы (13, 34) видно, что разность геопотенциалов между двумя изобарическими поверхностями пропорциональна средней виртуальной температуре слоя между этими поверхностями.

Карты, на которых дается рельеф изобарической поверхности в единицах геопотенциала относительно поверхности Земли, называются картами абсолютной барической топографии, а карты изогипс равных разностей геопотенциалов между двумя изобарическими поверхностями, называются картами относительной топографии. Формула для геострофического ветра в величинах геопотенциала имеет следующий вид:

Таким образом, для данной широты геострофический ветер пропорционален расстоянию между изогипсами. Отсюда одно из удобств карт барической топографии заключается в возможности снятия с них величин ветра без учета плотности, в то время как для снятия этих величин с карт изобар надо знать еще и плотность воздуха. Карты относительной топографии по существу заменяют карты средних изотерм слоя между двумя изобарическими поверхностями.

За единицу геопотенциала принимается геопотенциальный метр

Тогда при Δz = 1 м, ΔH равно геоиотенциальному метру. На карты барической топографии значение геопотенциала наносится в геопотенциальных декаметрах, которые численно равны геометрическим декаметрам. В связи с этим карты абсолютной барической топографии действительно являются картами топографии изобарических поверхностей, одновременно являясь картами полей ветра.

Планетарные высотные фронтальные зоны и струйные течения

На картах абсолютной топографии изобарических поверхностей 200 и 300 мб, составленных для северного полушария, выделяется планетарный циклон в высоких широтах и планетарный антициклон в зоне субтропического пояса высокого давления. Между этими образованиями находится планетарная высотная фронтальная зона. Эта зона опоясывает полушарие, вдоль нее осуществляется западно-восточный перенос воздушных масс.

Планетарная высотная фронтальная зона иногда разветвляется на две, реже на три зоны, которые вновь могут сливаться в одну. Наряду с главными зонами могут Отмечаться и второстепенные, которые образуются на стыках теплых и холодных воздушных масс, пришедших из различных географических районов.

Планетарные высотные фронтальные зоны имеют сезонные смещения: летом они смещены в более высокие широты. Вдоль высотных фронтальных зон дуют очень сильные ветры, максимум скоростей которых (до 400 км/час) отмечается в центральных частях этих зон – вдоль осевых линий, а к периферии они ослабевают. Эти ветры неравномерны как вдоль высотной фронтальной зоны, так и по вертикали.

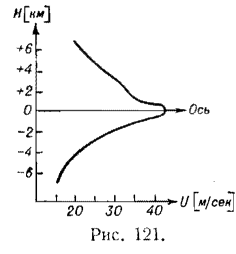

В пространственном плане такие ветры образуют отдельные мощные струи, откуда они и получили название струйных течений. Линии наибольших скоростей струйных течений называются их осями, которые в общем случае совпадают с осями высотных фронтальных зон. В качестве внешней границы струйного течения принимается изотаха (линия равной скорости ветра) 100 км/час. При таком определении струйного течения его длина может колебаться от 1000 до 12 000 км, ширина порядка 1000 км, а толщина 6—10 км. Оси струйных течений обычно располагаются на высоте 9—12 км вблизи тропопаузы или на 1—2 км ниже ее (рис. 119). На этом рисунке представлены меридиональные разрезы атмосферы от экватора до южного и северного полюсов для июля (рис. 119, а) и января (рис. 119, б).

Сплошными жирными линиями изображены изобарические поверхности, тонкими сплошными линиями — изотахи в км/час, а прерывистыми тоже изотахи в км/час, но предположительные (данных наблюдений мало), буквами Е — оси струйных течений с восточными ветрами, W — оси струйных течений с западными ветрами, жирными сплошными линиями показана тропопауза (Тр).

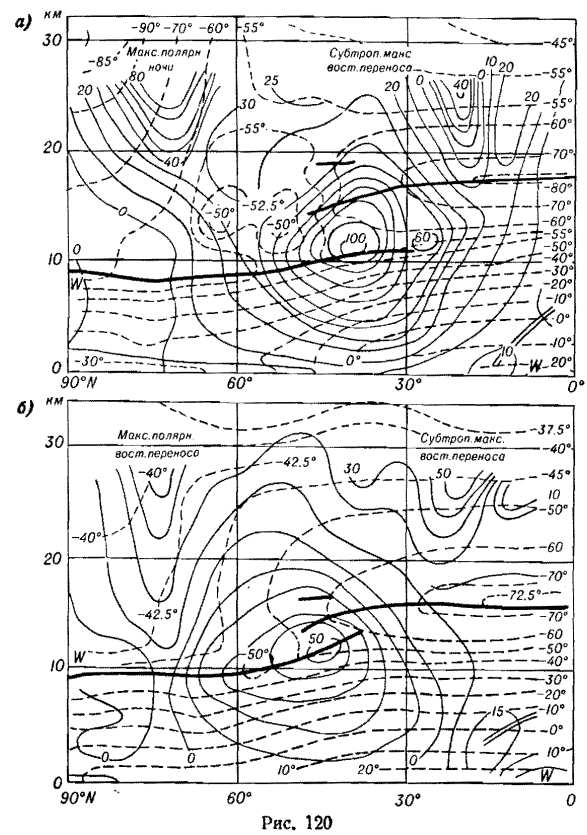

Изменение струйных течений в зависимости от сезонов года над северным полушарием иллюстрируется меридиональными вертикальными разрезами атмосферы для зимы (рис. 120, а) и лета (рис. 120, б). На этом рисунке жирными сплошными линиями показана тропопауза тонкими сплошными — изотахи в км/час, прерывистыми — изотермы остальные изображения такие, как и на предыдущем рисунке. Изменение ветра по высоте относительно оси струйного течения схематически показано на рис. 121.

Характерной особенностью струйного течения является то, что вблизи его оси высота тропопаузы резко изменяется. Это изменение иногда приобретает характер разрыва. Наиболее высоко тропопауза расположена справа от оси струйного течения, т. е. в более теплой воздушной массе. Отмечены случаи, когда в области струйного течения тропопауза расслоена.

Зимой струйное течение образуется вдоль границы полярной ночи (оно показано на рис. 120). Причиной этого струйного течения, очевидно, является сильное зимнее охлаждение воздуха за полярным кругом, вследствие чего образуется высотный циклон.

Во второй мировой войне японские вооруженные силы, используя струйные течения, запускали воздушные шары на территорию США. Высота полета шаров около 9000 м. Схема движения этих шаров, выпущенных в январе—феврале 1945 г., изображена на рис. 122. Темными кружками на рисунке обозначены места выпуска и падения шаров, а светлыми кружками — их положения через суточные интервалы.

Ветры в стратосфере. Выше тропопаузы в результате изменения горизонтального градиента температуры скорость ветра с высотой в среднем убывает и на высоте 22—25 км она достигает минимальных значений. Выше этого уровня господствующим ветром является восточный, а его скорость снова увеличивается (летом до 230 м/сек). Восточные ветры преобладают до высоты 60 км, в слое 60—80 км предполагается наличие сильного турбулентного перемешивания (из-за больших вертикальных температурных градиентов); на высотах более 80 км снова наблюдаются преимущественно западные ветры.

Сведения об авторах и источниках:

Автор: Н. И. Егоров, И. М. Безуглый, В. А. Мнежинский, и др.

Источник: Морская гидрометеорология

Данные публикации будут полезны для курсантав морских учебных заведений и капитанаов/штурманов гражданского флота, интересующимся глубоким пониманием гидрометеорологии

Дата добавления: 2025-07-14; просмотров: 5;